- �z�[��

- �R�����o�b�N�i���o�[2023

�P�W.�P�Q.�Q�O�Q�R�u�������J���ցv

�P�W.�P�Q.�Q�O�Q�R�u�������J���ցv�����������N���I��낤�Ƃ��Ă��܂��B

��N�͂����Ƃ����Ԃł��ˁB

�����A���̈�N��N�̐ςݏd�˂ɖ���������A���ʓI�ɑ傫���ω����Ă����̂ł��傤�B

�ߔN�A�ؑ��̃r�������ۂɌ����̒��ɂȂ��Ă��܂����B

���S�[���ł��B

�ȑO�ɂ͂Ȃ�����CLT�Ƃ��������W�����J�����ꂽ�̂��傫���̂ł��傤�B

����肪�d�v�Ȕ��f��ɂȂ�����������Ƃ����̂��傫���̂ł��傤�B

���v�Ԗ؍ނ������Ă���r���́A15�N��ɖؑ��r���ɂ��悤�Ǝv���Ă��܂��B

���̍��ɂ͍��ȏ�ɋZ�p�J�����i��ł���ł��傤����A���{�i�I�Ȗؑ������\���Ǝv���܂��B

���̎�舵�����������v�Ԗ؍ނƂ��ẮA�����̃r�������ĂĂ݂����ł��B

���݁A���̌��݂ōő�̂��̂�30�~���B

����������ƌ����\���p�������낤�Ƃ����v���W�F�N�g�������o���Ă��܂��B

���{���H�Ƒg���A�����X�ё������������Q�悵�A�і쒡�̕⏕���Ƃɂ��Ȃ��Ă��܂��B

�č��i���ƍ����ēx�v���X���邱�Ɓj������A���ł�30�~���ȏ�̍��͂���܂����A�P�ƒP��ϑw�����Ĉꔭ�Ō���������͓̂���̂�����ł��B

�M�����čd������ڒ��܂��g�p���ăv���X���Ă��܂����A��������ƔM�����S�w�܂ł����n��Ȃ����߂ł��B

�����A�ڒ��܂̐��\���i�i�ɂ悭�Ȃ��Ă��܂��̂ŁA������͎���������̂Ɗm�M���Ă��܂��B

�ؑ��r����K�ō��v�Ԗ؍ނ��c�Ƃ��Ă��関���������Ă��܂��A�y���݂ł��B

�����������炻�̍��ɂ́A�g���b�N�ł͂Ȃ��h���[���Ŕz�B���Ă��邩������܂���B

�����Ȃ�ƃr���̈�K�ł͂Ȃ��A����ɑq�ɂ��ł��Ă��邩������܂���ˁB�i���F�؍ރo�J�l��j

�P�P.�P�Q.�Q�O�Q�R�u����30���N�C�x���g�v

�P�P.�P�Q.�Q�O�Q�R�u����30���N�C�x���g�v����̘b�Ȃ̂ł����A���Z������Ɍ��������o���h��30���N���L�O���Ċ��Ԍ���Ŋ����ĊJ���܂����B

�i�������莩���̔N���Ă��܂��܂��ˁj

���͏����̊Ԃ����o���h�ɍݐЂ��Ă��Ȃ������̂ɁA�U���Ă��ꂽ�F�l�Ɋ��ӂł��B

���m�ɂ����30���N��2�N�O�Ȃ̂ł����A�R���i�Ђ�����A�����o�[�̒��Ɉ��H�X�o�c�҂�2�������̂ŁA�厖���Ƃ��ĉ����ɂȂ��Ă��܂����B

���Ċ������e�͂Ƃ����ƁA���C�u�n�E�X�₨�X��݂����ĊF����̑O�ʼn��t����{�i�I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��āA���K�p�X�^�W�I�ŎB�e���āA���̉摜���C���X�^�O������YouTube�Ȃ�SNS���M������̂ł��B

���̎���A�����Ă���X�}�[�g�t�H��1�ŎB�e���o���ăC���^�[�l�b�g�ɔz�M�o���Ă��܂��B

�̂ƈ���ĊȒP�ŁA��\�Z�ōς݁A�����ɐ��E�ɔ��M�ł���Ȃ�Ă��������Ƃł��ˁB

���Ă�������r���K�т��Ă���ǂ��납�A�܂Ƃ��ɐl�O�Ŕ�I�������Ƃ��Ȃ��̂ł����A�G���L�M�^�[�����Ƃ̉�����̉����琔�\�N�Ԃ�Ɉ�������o���܂����B

���T�ԑO�ɂ��̃R�����Łu�Z�M6�v��y�Ɏw�E���ꂽ�f�̗��͏o���Ă��܂���ł����i�j�B

10��̍��ɃA���o�C�g���Ĕ��������̃G���L�M�^�[�́A�܂����������Ⴍ�Ă����������������A�ގ��̖؍ނ̒m�����S�R�Ȃ������̂ŁA�w���̍ۂ͖̍ގ��Ƃ��ł͂Ȃ��Č����ڂƗ\�Z�őI�т܂����B

�M�^�[�ɂƂ��Ė؍ނ�1�ԑ厖�ȕ����Ȃ̂Ɂc

�A�R�[�X�e�B�b�N�M�^�[�́A�{�f�B���ʼn�����������Ƃ����|�C���g�Ȃ̂ŁA��r�I�_�炩���Ēe�͂�����X�v���X�̂悤�Ȑj�t���̍ގ����D�܂�܂��B

����A�G���L�M�^�[�͌��̐U������������`����悤�ɁA�d����������Ƃ����}�z�K�j�[�Ƃ����C�v����o�X�E�b�h�̂悤�ȍL�t���̍ގ����g�p����Ă��܂��B

���̃��X�|�[���M�^�[�������đ����Q�����悤�Ǝv���܂������A���̂��܂�̃M�^�[�̉��肳�������ŁA���̓{�[�J���݂̂̎Q���ɂȂ�܂����c

�z�M��������͂��܂�ǂ����̂Ƃ͌������A��]�����L�т����ʂ͎U�X�ł������A�l�I�ɂ͊y�����������ł����ς��ł��B

�܂��A��L�̗��R�Ŏ��̎Q����1�Ȃ����ŏI����Ă��܂������Ƃ͂��������̓����ł��B�i���F���肷���j

�O�S.�P�Q.�Q�O�Q�R�u���E�Ɍւ�ؑ����z���v

�O�S.�P�Q.�Q�O�Q�R�u���E�Ɍւ�ؑ����z���v���E�ő勉�̖ؑ����z�����������ł��B

�������A���{�����ō��N6������n�܂��Ă��܂��B

�������̕����������Ǝv���܂��B

����́A2025�N���{���۔�����i���E�������j���ŃV���{���ƂȂ�剮���ł��B

���z�ʐς͖�60000�������[�g���B

����12���[�g���B

���a��615���[�g���B

���H��́A��350���~�B

�܂��ɐ��E�ő勉�̖ؑ����z���B

�u���l�ł���Ȃ���A�ЂƂv�Ƃ������E�������̗��O��\���V���{���ƂȂ錚�z���ł��B

�����̉~���ȓ������m�ۂ����Ԃł���Ɠ����ɁA�J������������Ղ鉮���Ƃ��Ă̌��ʂ����邻���ł��B

����ɂ́A���̉���ɂ̂ڂ邱�Ƃ��ł��A���˓��C�̔��������R��A��������]�ނ��Ƃł���悤�ł��B

���̍H�@�́A�؍ނ��Ȃ����킹������Ȃǂ͋ɗ͎g�킸�A�ؑ����m��ڍ�������H�@���g���Ƃ̂��ƁB

���i�͂�j��3����1�́A�������Y�̃X�M���g�p����܂��B

��������A���̌��Y�؍ނ̗��͍ė��p������܂��B

�����O�S�̂��A�����͕�����\�肾���������ł����A�ۑ�����ӌ����łĂ���悤�ł��B

2025�N�Ɋ��������łɂ́A���Ќ��Ă݂����ł��ˁB�i���F�h�T���R�j

�Q�l

2025�N���{���۔������v���X�����[�X

���{�o�ϐV��

���o�N���X�e�b�N

��������

�����ʐM

�Q�V.�P�P.�Q�O�Q�R�u����v

�Q�V.�P�P.�Q�O�Q�R�u����v���N�̏H�͌I��H�ׂ܂������H

���͌I���D����1�ŁA���N�H�ׂĂ��܂��B

�I�͐H���Ă��镔�����u�ʓ��v�łȂ��u��v�Ȃ̂������ł��B

�m��܂���ł����c�B

�C�K������o�����\�ʂ̒��F���������ʓ��ł��B

�܂��C�K�̕����͌��X�t���ςł���ƒm��A�����c�B

����ȂǂɐH�ׂ��Ȃ��悤�ɗt���i���������ʂł��B

���Ȃ݂Ƀh���O�����I�Ɠ����u�i�Ȃł���A�����X�q�̂悤�ȕ����͌��X�t���ςł��B

�I�E���ɍs�����o��������l�͊o��������Ǝv���܂����A�����Ă���C�K������ۂ��������Ƃ����X����܂���ł������H

����͌I�̖������̈ӎu�ŗ����Ă���ƒm���Ă���ɂ������B

�ɃC�K���ł�������ƑS�Ăɉh�{���s���킽��Ȃ��Ȃ�A�킪��������ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����ߕs�v�ȃC�K�𗎂Ƃ��܂��B

����̈ӎu�Œf�̗�����I�̖A�������ł���ˁB

�l�Ԃł��f�̗����ł��Ȃ��l������̂Ɂc�B

��ŗ������C�K�͔̔������肵�Ă��܂��B

���Ɏg���̂��Ǝv���Ă��܂������A���[�X����̍ޗ��Ƃ��Ăł����B

�I�̖͐����Ǝv���܂��H

�̕����͖؍ށA��͐H���A�t�̕����͏���ނƂ��āB

�̂Ă镔�����w�ǂ���܂���B

���͐����Ǝv���܂����B

�����������Ђɂ��u�N���v�Ƃ����X�^�b�t�����܂����A����̈ӎu�Œf�̗��ł��Ă��������H�i���F�Z�M�U�j

�Q�O.�P�P.�Q�O�Q�R�u�I���[�u�̕c�v

�Q�O.�P�P.�Q�O�Q�R�u�I���[�u�̕c�v����A�]����ɂ���s���؏�����ōÂ��ꂽ�u�ƕ邵�̂ӂꂠ���W�v�ɍs���Ă��܂����B

�u�ƕ邵�̂ӂꂠ���W�v�Ƃ́A�����s�ƈ�ʎВc�@�l�����s�؍ޒc�̘A�����Â��A�Ƃ̂ӂꂠ����ʂ��āu�̂ʂ�����E���炩���v��u�X�̑���v��m���Ă��炢�A�g�߂ȕ邵�̒��Ŗ��g���Ă��炨���Ƃ����C�x���g�ł��B

�����40��ڂƂȂ邱�̃C�x���g�A�ȑO����m���Ă͂������̂́A�����̓s���ł����ƍs�����ɂ��܂���������ƍs�������o���܂����B

���ł͖؍ފ֘A�̒c�̂������̖E�����Y�ނɉ����A���{�e�n�̖؍ނ����낦�āA�؍H��̌���ؐ��i�̓W���̔��Ȃǂ��s���Ă��܂����B

���̖؏�������̂��ƂĂ��L���~�n�ɗl�X�Ȏ�ނ̐A�����A�����Ă��āA��g�߂Ɋ������܂��B

�s�S�ł͋M�d�ȐÂ��ɂ������߂�����ꏊ�̈�ł��B

���̃C�x���g�A2���Ԃ̊J�Âŗ����Ƃ��ɐ撅�e500���ɃI���[�u���̓u���[�x���[�̕c�������z�z�����Ƃ̎��ŁA����͂����ɑ_�����߂ď����ɍs���܂����B

�������A�����ɏo������̂��x��Ă��܂����ɓ����������ɂ͊��ɔz�z�I���c�B

�d���Ȃ����߁A�C�x���g���y�������Ǝv���܂����B

�������A�C�t���Εc���Q�b�g�ł�������҂̎茳����ɖڂ������Ă��܂��B

�������c�B

�Ƃ������Ń��x���W�����ӁB

�c�����炤���߂�����2���ڂ��s���Ă��܂����B

�z�z1���ԑO�ɓ������A�擪����30�Ԗڂ��炢�ɕ��Ԏ����ł��A�����ɃI���[�u�̕c���Q�b�g���܂����B�ǂ������B

����͌͂炷�킯�ɂ͂����܂���B

�厖�ɑ厖�Ɉ�ĂĂ��������Ǝv���܂��B�i���F2���ځj

�P�R.�P�P.�Q�O�Q�R�u�̐������������v

�P�R.�P�P.�Q�O�Q�R�u�̐������������v���F�l�`�A�E�r�G���i�[����܂��͂��ߊC�O�Ő������̏܂ɋP���A�g���E�̃��i�J�^�h�ƌĂꂽ�ʼn�ƁA�����u���̔ԑg�����܂����B

�Ŗ��ꂷ��Ɋ���߂Â��Ėҗ�ȃX�s�[�h�Œ����Ă����f�������Ă���ƁA�g�߂���ꂽ�h�Ƃ������t�������т܂��B

��i���u�ʼn�v�ł͂Ȃ��A�u��v���Ɛ錾���������B

�u�̐����A�̖����������v�̂��Ƃ����܂��B

�ԑg�ł͓������g�̕��͂�u���ƍ��v�u���w�v�u�����v�Ȃǂ̃L�[���[�h�ő�\�I�Ȕʼn��i�̓������Љ�Ă��܂����B

���������ߑ���p�ق�10��6������u���a120 �N �����u���W ���C�L���O�E�I�u�E���i�J�^�v���J�Â��Ă��܂��B

�����̌|�p�̌`���ɑ傫�ȉe����^�����X�A�����A�x�R�̊e�n��̊ւ������ɁA�u��v�A�u�`��i��܂Ƃ��j�v�A����i���Ԃ炪�j�v��{�̑����}�G�A����Ȃǂ̏��ƃf�U�C���A�f��E�e���r�E���W�I�o���Ȃǁu���f�B�A�v���c�����s�ɋ삯�����������B

���ЁA������Ɍ��ɍs�����Ǝv���܂����B

�܂��A�ŋ߁A�S���������������������o���A��ʼn�Ƃɓ������l���A���@�x�̓��{���Y�قɂ��s���Ă��܂����B

�u�����E�����E�����\���@�x�������g�����h�v�Ƃ��Ė��|�̔�����������W�߂��؋�~���͂��ߒ��N�����̕����⒆���̖���ȂǓ��A�W�A�̒����̐��X���W������Ă��܂����B

���̂Ȃ��ɂ������̍�i���W�����ꂽ�ꕔ��������܂����B

���ۂɌ����u��v�̂قƂ���G�l���M�[�ɁA�������t���������ЂƂƂ��ł����B

�������������̍�Ƃɐ�Ɍ������Ȃ������u�v�B

�����Ă܂��A���݂ł���M�𒍂����ނ��߂ɔ����߂�ʼn�Ƃ̊F���܂����E���ɑ吨���܂��B

���v�Ԗ؍ނł́A�œK�Ȕ����ł����p�ӂ��Ă��҂����Ă��܂��I

�F���܂̂��߂ɁA���ꂩ������悢��͂������I����Ȏv������������������i�ł����B�i���F�܂邱��ԁj

�O�U.�P�P.�Q�O�Q�R�u���v���Ԃ�i�p�[�g�U�j�v

�O�U.�P�P.�Q�O�Q�R�u���v���Ԃ�i�p�[�g�U�j�v���ɖ{�Ђ��\����p���[�r���_�[�̉�Ђ̌��C���s�ɋv���Ԃ�ɎQ�����܂����B

�����i�o����Ă��炨������������Ă����ЂŁA���ꂱ��20�N���炢�̂��t�������B

���C���s�͍ŋ߁A�R���i�ЂŒ��~����Ă��܂����B

���N����ĊJ���ꂽ�̂ł����A���N�͓s���ɂ�莫�ނ��Ă����̂ŁA���N�͖{���ɋv���Ԃ�̎Q���ł����B

�����o���g�͖�50�l�A�����w�ɏW���ł��B

���i�͎Ԉړ����قƂ�ǂ̐����Ȃ̂ŁA�����w�͍L���������q�ɂȂ�A���̐l���E���������Ă��܂����B

�{���ɋv���Ԃ�̐V�����͉��K�ɉ߂����܂����B

�ԓ��̔���10��31���ŏI���Ƃ̎��ŁA�v�킸�����������ݕ����w���B

�����Ƃ����Ԃɖ��É��w�ɓ������Ă�������̓o�X�ړ��B

�����������⋍�̏Ă�����H�ׁi�}�c�U�J�Ƒ��炷�ƒn���̐l�͌����邻���ł��j�A���̓��̖ړI�n�̈ɐ��p�������̍H�ꌩ�w�ł̓N���t�g�r�[���̈��ݔ�ׂ����܂����B

���̉�Ђ͓V���R�N�i1575�N�j�A�D������̒����Ƃ��đn�Ƃ��A����21��ڂƂ����V�܂̉�ЂƂ������Ƃŋ����܂����B

�h���������ق͎O�d���u���s�̌����i�J�V�R�W�}�j�ŁA�ɐ��u���T�~�b�g���J�Â��ꂽ���ƂŗL���ł��B

���ꂩ��̉���͑��o���g���������Ă̖�150�l�ł̑剃��ł������u����ł�������菭�Ȃ��l������v�Ɗ����̕��������Ă����܂����B

�����͑Җ]�̈ɐ��_�{�Q�q�B

�ɐ��_�{�ƌ����Ό��킸�ƒm�ꂽ�c�c�i�c���̂��c��̐_�j�V�Ƒ�_���Ղ��Ă��܂��B

�����Ȑ_�{���Q�q���Đg���������܂�v���ł����B

�����Ƃ������݂�������̂�����c�l�̂��������ȂƁA���߂Ċ��ӂ̋C�����������܂����B

����͎��Ԃ̓s����A���{�ɂ����s���܂���ł������A�����v���C�x�[�g�ŖK���Ƃ��ɂ͊O�{�ɂ��Q�q���āA�ɐ��_�{�ɂ��Đ[���m�肽���Ǝv���܂��B�i���F�S���j

�R�O.�P�O.�Q�O�Q�R�u�J�l���i�łāj�Ȃ��v

�R�O.�P�O.�Q�O�Q�R�u�J�l���i�łāj�Ȃ��v�����Ȃ�ł��B

�A�����������̕��Ђł́A�����߂��ɂȂ�Ƃ���������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂ł��c

�Ƃ��b�ł͂Ȃ���(��)�A���̏ꍇ�̃J�l�́u��v�Ə����܂��B

�u��v�͋ƊE�p��Œ��p�Ƃ����Ӗ��ł��B

�u�J�l���łĂȂ��v�Ƃ͂��Ȃ킿���Ȃǂ̊p���X�O�x�ɂȂ��Ă��Ȃ��Ƃ����Ӗ��ł��B

�����炭�݂͂Ȃ���A���̊p�͒��p���Ǝv���Ă���ł��傤�B

�ꌩ���̂悤�Ɍ����܂����A�L�`���ƌv������Ƒ����̃Y���������Ă��邱�Ƃ�����܂��B

��������ڂŕ�����قǂЂǂ��͂���܂���B

���삵�Ă����Ō�̍H���ő��Ɍ������f���Ƃ����A�T���h�C�b�`�̃p���̎���藎�Ƃ��悤�ɁA�����Ă��Ȃ�������藎�Ƃ��،���ؒ[�����ꂢ�Ɏd�グ��̂ł����A���̎��ɂ�������Ƌ@�B�ɌŒ肳��Ȃ��ŃK�^�c�L����������A�܂����n�̂ق��ɖ�肪�������肷��Ɣ������邱�Ƃ�����܂����A�؍ނ��̂��̂⍇�̍d���┽��ɂ���Ă��n��������Ƃ������ۂ��N����A�Ȃ����Ă��܂��ꍇ������܂��B

�ɒ[�ɐ\���グ�܂��ƁA���s�l�ӌ`���`�A�܂��|�`�ɂȂ����肷�邱�Ƃ�����܂��B

�摜�̍��͕������d�˂��V�i�����c�̒���̒��������̖،����B�������̂ł��B

�������Ă킩��Â炢��������܂��A�ォ��2.4.6���ڂ��킸���ɑO���ɂ��肾���Ă��邱�Ƃ����킩��ɂȂ�ł��傤���H

�S�̊p�͑S�đ����Ă���̂ł����A���̒���������1�`2�~������Ă��܂��B

���Α��͋t��1.3.5���ڂ���яo���Ă��܂��B

������|�`�ɂȂ��Ă��܂��Ă���܂��B

�����{���̃T�C�Y��900�~1800�Ȃ̂ł����A�������������Ƃ�p�������Ă����肵���ꍇ�̂��߂ɍ��̃T�C�Y�͖�910�~��1820�Ə����m�r�����Ă���܂��B

���Ђł̓J�b�g�̂��������������������ꍇ�A��{�I�ɂ͎l���J�b�g�����Ă���܂��B

�J�b�g����������邽�߂ɂP�J�b�g�A�Q�J�b�g�łƂ������q�l�������܂����A�������������R����l���J�b�g�������������߂��Ă���܂��B

���������������������������̂ł�����A�����Ƃ������̂����͂��������B

���q�l�ɂ�����܂��Ă��A������������������E���V�C�ł��B�i���F������j

�Q�R.�P�O.�Q�O�Q�R�u�̃}�C�i�[�ȗp�r�v

�Q�R.�P�O.�Q�O�Q�R�u�̃}�C�i�[�ȗp�r�v�̗p�r�͂�������܂��B

�l�Ԃ͖�l�X�ȗp�r�Ŏg���Ă��܂����B

��Ԏg���Ă���p�r�Ƃ��Ắu�Ɓv�ł��ˁB

����y���ǂ�Ƌ�ȂǂȂǁB

����ȊO�̗p�r�͂Ȃ����ȁc�ƁA�����ƍl���Ȃ��玄�͐������Ă��܂��B

���̒��̈�ɁA����o��܂����B

�u���A���ށB�v�ł��B

�̗t���������Ă���ꂽ�u���v��u�Y�_���v��u�W���v�B

�������ăI�C���𒊏o����͍̂ŋ߂悭�����܂����A�t�ɐ��𗘗p����Ƃ������z�͂������ł��B

�����w�̔��d�F���Ŏ��ۂɈ���ł��܂����B

�m���ɁA�������ɖ̍��肪���܂��B

�̗t�̎�ނɂ���āA�Ⴄ������y���߂܂��B

�\���������܂��ˁB

���v�Ԗ؍ނ������ł��Ȃ����ȁc�B

���������w�̃u�[�X�ŁA�}�t�ō��ꂽ�������Ƃ̂Ȃ��u����H�v�������܂����B

�u�X�̃^���X�}���v�������ł��B

�u�^���X�}���v�Ƃ́u�����v�Ƃ����Ӗ��B

���L�̂悤�Ȑ�����������܂����̂ŁA�ꕔ���������Ă��������܂��B

�w2020�N4���A�R���i�Ђɂ��ً}���Ԑ錾���ɁA�X�̃^���X�}���͂��܂�܂����B

�A���R�[����}�X�N���s�����āA��̓ǂ߂Ȃ��s�����[�����Ă��������A�s�s�ŃX�e�C�z�[�����̗F�l�����ցA�����ł��X�̋C��͂����������̂ł��B

�X�ɂ͎���������t�B�g���`�b�h�������Ă��܂��B

����͓������Ƃ��ł��Ȃ��ނ炪�������Ƃ��ɁA�������g����邽�߂ɔ�����쐶�B

�킽�������l�ԂɂƂ��Ă��A����b�N�X�A�����ĎE�ہA�Ɖu�͂������Ă���܂��B

���R�̈ꕔ�Ƃ��Đ��������́B

����Ȗ쐶�̖쐫�Ƃ�������A�������C���W�߂������ȐX���A�^���X�}���Ƃ��Ă��͂����܂��B

�^���X�}���ɂ͐��\�N�O�ɐA�т���Ĕ������}������A�Ԕ����ꂽ����w�̎}�t���g�p���Ă��܂��B

�����n�ŐX�Ɛl�̏z���߂��点�邽�߂ɁA�t�H���X�^�[�����ɂ���Ď���ꂳ�ꔰ�̂������B

���̊��͎����Ƃ��ė��p����Ă��Ă��A�}�t�͂���܂Ŋ��p�����ꂸ�ɐX�ɕ��u����Ă��܂����B

����Ȏ}�t���t�H���X�^�[�������炢�������A�^���X�}����2022�N���A�X�Ƌ��ɂ�����l�X�ɂ���Ă����Ă��܂��B�x�i�z�K���q�j

�f�G�Ȏ��g�݂ł��ˁB

�z���g�ɖ͗L��B

�����������Ȃ��Ǝ_�f�������Ȃ��̂Ől�Ԃ͌ċz���ł��܂��ˁc�B�i���F�؍ރo�J�l��j

�P�U.�P�O.�Q�O�Q�R�u�n���ő�̐����́v

�P�U.�P�O.�Q�O�Q�R�u�n���ő�̐����́v���̒n���ő�̐����̂��ĂȂƎv���܂����H

�����̓A�����J�̃J���t�H���j�A�B�R�C�A�E�L���O�L���j�I�����������ɂ�����ŁA�u�V���[�}�����R�̖v�ł��B

�Ȃ�Ǝ����2200�N�ƌ����Ă��āA���܂ꂽ�̂͐��E�j�ł����ƃ��[�}�A�O���̎���ł��B

�z���ł��Ȃ������ł��ˁB

�������܂��܂��������Ă���̂���������ł��B

�V���[�}�����R�Ƃ́A��k�푈�̖k�R�̎w���҃E�B���A���V���[�}���������ł��B

�̊��̒��a��11���[�g��������A�̎��������30���[�g��������܂��B

�V���[�}�����R�̖̓Z�R�C�A�Ƃ�������ŁA�q�m�L�̒��Ԃ̐j�t���B

�ϋv���������R�Ύ��ɋ�������������Ă��܂��B

���{�ł͂���قǑ傫�Ȗ͌��邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ŁA�ς��ƃC���[�W���N���Â炢�ł����A�}���K�́u�i���̋��l�v�ɏo�Ă��鋐����̐X�̃��f����������A�X�^�[�E�H�[�Y�i�G�s�\�[�h6�j�̎B�e�ɂ��g���Ă��܂��B

�X�^�[�E�H�[�Y�ł͉����L�����̃C�E�H�[�N���X�̒����삯������X�s�[�h�����ӂ��V�[���Ŋo���Ă��܂��B

���Ɏ����D����2��i�Ȃ̂ŁA�܂��������Ă݂����Ǝv���܂�

���{�̈�ԍ����͋��s��ߎR�̍��L�уG���A�ɂ��т����u�Ԑ҂̎O�{���v�ł��B

�����1200�N�قǂŁA���������ł�������ɐ��܂ꂽ�Ǝv���܂��B

���{�̂悤�Ȓn�k�̑������ł��ꂾ���̒����͊�Ղł��B

�������N���Ă����̂ŖK�₵�����Ǝv���܂������A���L�уG���A�ł��̂œ��т���ۂ͓͂��o���K�v�ȏꏊ�ŁA���\�ȗѓ��炵���A�ȒP�ɂ͍s���Ȃ��݂����ł��B

���ꂾ���傫�Ȃ��_�A�����͍s���Ă݂����Ǝv���܂����B�i���F���肷���j

�P�O.�P�O.�Q�O�Q�R�u�`�����v

�P�O.�P�O.�Q�O�Q�R�u�`�����v���싽�̉������������Ȃ̂͗L���ł��B

�������̓C�l�Ȃ̐A�����g�p���ĉ������ӂ����ƁB

�������͂��̉������̂̂��Ƃ������܂��B

����͗L���ł����A����ȊO�ɂ��`���I�ȉ����������@������܂��B

����͊`�����i������Ԃ��j�ł��B

�q�m�L��}�L�Ȃǂ̔������������d�˂�H�@�ł��B

���̍H�@���g���Ă��錚���Ƃ��ėL���Ȃ��̂́A���t�����t���A�������͌j���{�Ȃǂ�����܂��B

�Ȃ��A���̍H�@�͓`���I�ȕ��@�ł����A���{�Ǝ��̂��̂Ƃ����킯�ł͂���܂���B

���E�e�n�œ��l�̍H�@������܂��B

���Ȃ݂ɁA�`���Ƃ��i�����炨�Ƃ��j�Ƃ������t�͗L���ł��ˁB

���ꂪ�V�z�A���邢�͏��J�ꂷ�邱�Ƃ��Ӗ����܂��B

����͊F������悭�������ł��ˁB

�ł͊`�i������j���ĉ����킩��܂����H

������Ƃ́A�ޖ����Ƃ��ɂł���ׂ̍����j�Ђ̂��Ƃ������܂��B

��肭���Ƃ����Ă������̂�������܂���B

�Â��͌���̉������`�����ɂ��Ă���Ȃ��ŁA�����⑫��Ɏc�����`�i�ؕЁj�����Ƃ��Ċ������Ă��܂����B

�����ŁA�����痎�Ƃ������J����Ӗ�����悤�ɂȂ����Ƃ�����������悤�ł��B�i���F�h�T���R�j

�Q�l

���}�Б�S�Ȏ��T�@�������ꎫ�T�@���a��p�ꎫ�T

�O�Q.�P�O.�Q�O�Q�R�u�����̎��Ɓv

�O�Q.�P�O.�Q�O�Q�R�u�����̎��Ɓv�ƂɂȂ������Ƃ̕Еt�����I���܂����B

�s�g�d���a�������镔�����܂��Ȃ����[�߂ł��B

���Ǝ��Ƃ͓����N�Ȃ̂Ŏv��������ЂƂ����A��ɂȂ����������₵�����߂Ă��܂����B

����̂��钌�͔N�����������čD���ł����B

�����͈ꕔ�̒�������X�J�X�J�A�������܂�Ă��ď�̏������ƒ��ݍ��݂܂��B

�ƑS�̂����X�X���Ă��āA�傫�Ȓn�k����������Ă����������Ȃ����g�n�w�̏�ԁB

�E�ƕ������̑����ׂ����̂����ƂƓ����悤�ɂȂ��Ă����̂𐔔N�O����������A�����e�i���X���Ȃ���撣���Ă��܂��B

�F�X�Ȏv�����߂��点�Ȃ�����Ƃ����ċC���t���������I

20���N�O�ɍw�������䂪�Ƃ������ł����A���̉Ƃɂ�����܂��Ă��Ƃ̒��Œ����������邱�Ƃ��S������܂���B

���̂悤�ȑ���ɂȂ����̂͂�������Ȃ̂ł��傤���H

���͒�����ȂǔN�����o�ɂ�Ė��킢�[���������ɂȂ��Ă����̂�S�n�ǂ������܂��B

���ꂩ�猚�Ă�Ƃ͐̂̂悤�ɒ��Ȃǂ�������^�C�v�ɂ��Ăق����Ɓc�B

�ǂ������ǎ��ŕ����̂ł͂Ȃ����g���ĉƂ̒���ŕ����Ăق����Ɓc�B

�����V���ɉƂ����Ă鎖������ΉƂ̒����S�Ė��g�������Ƌ����v���܂����B

��ɂȂ��������Ŏv���o��F�X�Ȏ����l���Ă����炠���Ƃ����Ԃ�1���Ԍo�߁B

���Ƃ���Ō�Ɏ����o�������͉��������ؓ��B

�������w���̉����œ����ɍs�������Ă������y�Y�B

40���N���c���Ă������̂ɂ͋����܂����B

����Ɍ�g�p�Ƃ��Ēu���Ă����A���̐��܂Ŏ����Ă������B�i���F�Z�M�U�j

�Q�T.�O�X.�Q�O�Q�R�u���߂܂��āv

�Q�T.�O�X.�Q�O�Q�R�u���߂܂��āv�݂Ȃ��܁A���߂܂��āB

���N3���ɍ��v�Ԗ؍ނɓ��Ђ������܂����V�l�c�ƈ��ł������܂��B

���Ђ��甼�N���o���A���̓x�R�����ɂ����ԓ���������Ă����������ƂȂ�܂����B

�V�l�ڐ��Ŏ��Ȃ�̃R���������͂��ł���Ǝv���܂��B

���̔��N�A��y���̒��J�Ȃ��w���̌��A�܂��͔ނ̎������≺�낵���ȂNJ�{���狳����ĎQ��܂����B

�����Đl�����̃t�H�[�N���t�g���c�͂��Ȃ�ْ̋��ł����B

�ޗ�����R������艺�낷�����őS�g�����������������o���Ă��܂��B

��������ڂɌJ��L�������y�̑@�ׂȑ��c�e�N�j�b�N�̐��X�ɂ͈��|����܂����B

�܂��A�̃T�C�Y����݁A����̑����Ɉ���ꓬ�^���Œ��ł��B

���В���̓V�i���̋��c�ƃ|�v���c�̋�ʂ����܂���ł������A���ł͂������f���o����悤�ɂȂ�܂����B

���̉ۑ�͌���15�~����16�~�����u���ɔ��f�ł���悤�ɂ��鎖�ł��B

����ɂ͏������Ԃ������肻���ł����c�B

�O�E�ł��؍ނ������Ă����̂ł����A���߂ĕ������̎�ށA���p��A�Ɋւ��Ă܂��܂��m��Ȃ�������œ��X���̖����ł��B

���߂Ė̉��[����Ɋ����Ă���܂��B

���̍D���Ȏ���̈�Ɂu���v������܂��B

�n�b�L���Ƃ����ؖڂƓƓ��ȍ���B

�����āA���̂ǂ��܂ł��L�тĂ��������Ȑ^�������ȗ����p�B

�ԕ��ȊO�͑�D���ł��B

���v�Ԗ؍ނŎd�������Ă������ŁA���̐��̂悤�ɁA�l�Ƃ��Ă��[���Ɛ^�������ɐ������Ă��������Ǝv���܂��B

����Ƃ���낵�����肢�������܂��B�i���F2���ځj

�P�X.�O�X.�Q�O�Q�R�u�o�H�O�R�I�s�v

�P�X.�O�X.�Q�O�Q�R�u�o�H�O�R�I�s�v�挎�̉ċx�݂ɎR�`�E�o�H�O�R�ɍs���Ă��܂����B

�o�H�O�R�͉H���R�A���R�A���a�R�̑��̂ŁA�J�R����1400�N�̗��j���ւ�R�x�M�̗��ł��B

�O�̎R�ɂ͂��ꂼ�����������A�H���R�Ō����̍K�����A���R�Ŏ���̋Ɋy��y���A���a�R�Ō�����ςݍĂт��̐��ɐ��܂�邱�Ƃ��肤�A�ƌ����`�����Ă��܂��B

����̗��̖ڋʂ̈�́A�R�x�M�̐��n�ƌ�����H���R�̌d���I

���k�n���ł͍ŌÂ̓��A������̑n���Ɠ`�����A����Ɏw�肳��Ă��܂��B

�܂��͏o�H�O�R�̌����ł���H���R�́u���_��v�ցB

��������R���܂ő�������1000�N���̘V������400�{���������Ԑ����́A�~�V�������E�O���[���K�C�h�E�W���|���ŎO�c���ɑI��Ă��܂��B

���_�傩��10�����قǕ����ƁA����Ȑ����̒��ɂ��т���d�����c�B

�v�킸�u�����[�I�v�Ɗ��Q�̐����グ��قǑ唗�͂̌i�F���c�ƁA���҂��Č������̐�ɁI�I

�y�`�����������C�H���̂��m�点�z

2023�N(�ߘa5�N5��)�`2025�N(�ߘa7�N)�t�ɂ����āA�`�������̏C�U�H�����s����\��̂��߁A�H�����Ԓ��͌d�������ɕ����܂��B

���[�[�[�[��I�@���������������y���݂ɂ��Ă����̂Ɂc�I( ;��;)

����������łɌ��n�z�e���Œ��ׂ��̂ł����A���݂̌d���͎�������Ɍ��Ă�ꂽ���̂ŁA�������Ɍ������ꂽ���͑S����9����܂����A�`�����̉����͉H���R�d���̂݁B

�g����`�����̉����ނ͖�c30�~��10cm�̊��Y�E���ށA�P��2,000�~�Ŕ����Ď����̏Z���▼�O�������Ċ��鎖���ł���Ƃ��i�����܂���ł������ǂˁj�B

���������Ȃ̂ŋL�O�ɒ��N�̕���J�ɑς��Ă����Âт������B�e���Ă��܂����B

���̌�A���a�R�ł��P�������Ă��炢�A���Q�肵�A���R�߁A�쌱���炽���ȏo�H�O�R����p���[��������āA�܂��܂��p���t���ɐ��܂�ς���C�����܂��I�i���F�܂邱��ԁj

1�P.�O�X.�Q�O�Q�R�u�v���Ԃ�̃r�b�N�T�C�g�v

1�P.�O�X.�Q�O�Q�R�u�v���Ԃ�̃r�b�N�T�C�g�v���N�U�肩�ɍs���Ă��܂����B

�����r�b�N�T�C�g�ŊJ�Â��ꂽ�Z��ޓW��������ł��B

�ʎZ��85��ڂƂȂ邻���ł����A�����s���Ȃ��Ȃ��Ăǂ̂��炢�o�̂�������Ȃ��قǍs���Ă��܂���ł����B

���ꂱ���R���i�Ђł̓I�����C���ł̊J�Âł������A�ʏ�ɖ߂�v���Ԃ�Ɏ��̏d�����������グ�čs���Ă��܂����B

��͂�R���i�Ђ����������A���낢��ȃC�x���g���ʏ�ɖ߂�o�����Ă��܂����ˁB

���̓W����͑S���K�͂̉�Ђ���Âł��邱�Ƃ���A�S������l���W�܂�A�o�W���[�J�[��200�Јȏ�̃C�x���g�ł��B

�ȑO�ƈႢ���O�o�^���K�v�ɂ͂Ȃ��Ă��܂����A���̓_�͍���ύX���Ăق����ł��c�B

���̃C�x���g�Ƃ̌��ˍ����̂������A���ԏ�ɓ���ɂ��a�ő҂�����܂����B

���ĉ��ɓ���ƁA�ȑO�̂悤�ȕς��Ȃ����͋C�����ĉ��������v���܂����B

��ԏ��߂ɖڂɂ����̂��V��������̃V�X�e���ł����B

�Z��݂̍ۂ̏㓏�̑���̃V�X�e���ŁA���������̐E�l����O���[�v���㓏�̎��������Ă��܂����B

�ŋ߂͌�����ł�������������������悤�ɂȂ�܂����ˁB

���ꂩ��e���[�J�[�̐V���i�₨�����ߏ��i�����w���܂����B

���ł��A1.5�~�����̃��t�H�[���Ɏg���鏰�́A�����������Ă���Ďg���₷�������ȂƊ����܂���

�e���[�J�[�̒S���҂Ƃ̊�Ȃ����Ă��ꂽ���Ђ̒S�����肪�Ƃ��������܂����B

��͂����L�߂�ɂ͏o�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ��Ǝ������܂����B

�܂�������Q���������Ǝv���܂��B�i���F�S���j

�O�S.�O�X.�Q�O�Q�R�u�ؖсv

�O�S.�O�X.�Q�O�Q�R�u�ؖсv�����O�̂��~�x�݂̂��Ƃł��B

�ߋE�n�����c�f������Ȕ�Q�������炵���䕗�V���̉e���ɂ��A�֓��n�����A���̃X�R�[���łǂ��ɂ��o�������Ȃ��������́A�ƂɈ����Ă��ĂЂ����炽�܂����e���r�ԑg�̘^������ĉ߂����Ă���܂����B

���̒��̂ЂƂɈȑO�����ł����Љ���Ă������������Ƃ�����A�m�g�j�́u�T���t�@�N�g���[�v������܂����B

�O��͒i�{�[���H���T�����A�u���^�v�̉f�������ꂽ�Ƃ������b�ł������A����͕\��̂��̂ł��B

�u�ؖсv�Ə����Đ����ɂ́u���������v�Ɠǂ݂܂����A�ԑg�ɏo�����Ă����H��ł́u�����߂�v�ƌĂ�ł���Ƃ̂��ƁB

�u�����߂�v�ƕ����Ă����ɉ���������l�͏��Ȃ��Ǝv���܂����A���m�����Ď��́u���[���ꂩ�[�v�Ǝv���o���܂����B

����͉��`���́A�܂��q�����������Ɍ������Ƃ̂���A�����ȉʕ��Ȃǂ̒�ɕ~���Ă������ɏՍނȂǂɎg���Ă����ׂ��J�[�������ł����B

�s���{���ʐX�ї����S��1�ʂ�84���̍��m���ɏ��݂��邱����̍H��́A���̂ӂ�ɂ��鎑���i���E���E�O�E��j���g�p���u�����߂�v���̔����āA����60�N�ȏ�ɂȂ邻���ł��B

�����ڂ͊ȒP�ɂł������Ȃ��́u�����߂�v�ł����A�ޗ�����J�b�g����p�x���ԈႦ��ƃJ�[�����Ȃ��ł܂������Ȃ܂܂ɂȂ��Ă��܂�����A�������߂���Ɗ���Ă��܂�����A�Ȃ��Ȃ��n�����ꂽ�Z�p���K�v�Ȃ悤�ł��B

�ł������̌�A�ɏՍނ̓G�A�L���b�v�Ȃǂ̈����ȐΖ������i�Ɏ���đ����Ă��܂��A���a40�N���120�Ђقǂ��������Ǝ҂���C�Ƃ��Ă͍��₱����1�Ђ݂̂ɂȂ��Ă��܂����Ƃ��B

���N�O�A�Ɛт��������݂Ԃꂻ���ȑ�ςȎ����ɑ�\�ɂȂ������В��͌o�c�ɋꂵ�݂Ȃ�����A�̏��L��z�����ʂȂǁu�����߂�v�Ƃ��Ă̐V���ȉ��l���������̂ł��B

�����ȊɏՍނƂ����C���[�W����E�p���邽�ߒl�グ�����A�O�͂����C�ɁA��̓^���X�ɁA���͌C���ɂƂ�������ɐQ�����p�i�Ƃ��Ă̐V�����u�����߂�v��a�������܂����B

����ɍŋ߂ł́A���܂Ń��_�ɂȂ��Ă����O�̎}�t���琸���𒊏o���O�̃G�b�Z���V�����I�C�������삵�͂��߂Ă���܂��B

������͎}�t50�L������i���g250�t�������Ȃ��i���Ƃ��B

������A�C�O�W�J�܂߂Ăǂ�ǂ�`�������W���Ă��������ł��B

�����Q�l�A�Ј��V�l�̂�����̉�ЁA�ƂĂ��e�ߊ��������܂��B

���������܂��C���t���Ă��Ȃ��̑f���炵���g�����������Ƃ����Ƃ���͂��ł��B�@

��������ƁA����ɖ̌��E�����߂Ă��܂��Ă�����������܂���B

��ρA���ɂȂ����ԑg�ł����B�i���F������j

�Q�W.�O�W.�Q�O�Q�R�u�`���V�쐬�v

�Q�W.�O�W.�Q�O�Q�R�u�`���V�쐬�v���v�Ԗ؍ނ̋ߏ��̏��ɓ����Y�p��w������܂��B

�w��������x���������Ƃ������ƂƁA���ߏ��ɂ��邱�ƂɃ����b�g�������Ă������������Ƃ������ƂŁA����������1�����炨�͂����Ă��܂��B

�قږ��T�̂悤�ɁA�w�����炲���������������Ă��܂��B

�����105�~���~105�~���̃q�m�L�̊p�ނ����������������܂����B

�����͂Ȃ��6���[�g���I

�Ȃ�ł��A���_�`�����삵�A���̒S���_�Ƃ��Ďg�������ł��B

���_�`�͓����Y�p��w�̊w���Ձi�Y�Ձj�ł���I�ڂ���܂��B

�Y�Ղł͖��N�傫�ȎR�Ԃ��o��̂ŗL���ŁA���̓Ƒn�I�ȃf�U�C�����ƂĂ������̂ł��B

�R���i�ł������N�͒��~����Ă����̂ŁA���N�͋v���Ԃ�Ɋy���݁B

���������A9��1������9��3���܂ŊJ�Â���܂��B

���͐���A���v�Ԗ؍ނ̂��Ƃ�m��Ȃ���������Ȃ��Y��̊w����������ɁA�`���V���쐬���܂����B

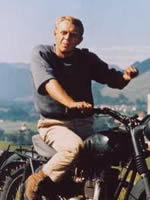

���ꂪ���̎ʐ^�B

���͂��̃`���V�A�Г��ŃR���y���Ĉ�ԕ]�����ǂ������Ј��̃f�U�C�����̗p�������̂ł��B

�ƂĂ����������Ɏd�オ�����Ǝv���܂��B

�����ɂ�������莄�������^��ł���ʐ^���˂����܂��Ă��炢�܂����c�B

���ʂɂ͂т�����Ɖ��i�\���ڂ��Ă���܂��B

�Y�Ղ����ɍs�������́A�f�����������������B

���̃`���V���\���Ă��邩������܂���B�i���F�؍ރo�J�l��j

�Q�P.�O�W.�Q�O�Q�R�u�G�А��i��������j�v

�Q�P.�O�W.�Q�O�Q�R�u�G�А��i��������j�v����A���ړ��X�ɂ��������ɂ��������������q�l����A�p�{�[�h���{���Ȃǂ̑��Ɂu�G�А��i��������j��3�{���Ձv�ƌ����܂����B

���܂�p�ɂɔ����A�C�e���ł͂Ȃ��̂ŏ����˘f���܂������A���X�̐�y����u���Ă���ꏊ�Ȃǂ͋�����Ă��܂����̂ŁA���̏�̓X���[�Y�ɑΉ��ł��܂����B

���āA�G�А��ƕ����Ă����ɘa����z�����ꂽ���Ȃ��́A�Z��ɏڂ��������ł��ˁB

�G�А��Ƃ́A�a���̉�������⏰�̊ԂȂǂɎg�p����A�ƕǂɊԂɂ���ׂ�����ނ̂��ƂŁB

���@��20�~���~15�~����15�~���~10�~���Ȃǂł��B

�G�А��̖����͎�ɓ����܂��B

��́A�|��������Ƃ��ɕǂ�������̂�h�����߁B

������́A�ǂƏ����ڂ�������i���肷�݁j�̕����̋��Ԃ߂邽�߁B

���z�H�@�I�ɁA�ǂƏ��̓s�b�^���ƈ�тɂ͂ł��܂���B

���Ԃ��J�����܂܂��ƌ����ڂ��������A���Ȃǂ̃S�~�����܂��Ă��܂��܂��B

�G�А������邱�ƂŌ��Ԃ��B���Ȃ��皺�����܂�Ȃ��L���ȃX�y�[�X����邱�Ƃ��ł���̂ł��B

�C���⎼�C�ɂ�菰�ނ��L�k���āA����݂�h���A�\�r�̗v�f������܂��B

�m�����ƃT�C�Y�͈Ⴂ�܂����A�Ж����̖������ʂ����Ă��܂��B

����ɂ��Ă��Ȃ��G�А��Ƃ����ď̂Ȃ̂ł��傤���H

���̂��Ƃ��A���܂��܋߂��ɂ������̌�y�������Ă���܂����B

�u����ǂ��G�Ђ������鎞�ɁA�G�Ђ̒[���C�邩�炾�����ł���v�B

�m���ɐ̂͏���|���@�ł͂Ȃ��G�Ђő|�����Ă��܂����B

���O�̗R���Ƃ���m��Ɗy�����Ȃ�܂��ˁB�i���F���肷���j

�P�S.�O�W.�Q�O�Q�R�u���͂炷���@�v

�P�S.�O�W.�Q�O�Q�R�u���͂炷���@�v�ŋ߁A�ꕔ�E�G�Ŗ��͂炷���@���ɂ킩�ɘb��ɂȂ��Ă��܂��B

�����C�ɂȂ����̂ŕ��@�ׂĂ݂܂����B

�܂���ڂ́A�ŋ߂̕ŗL���ɂȂ��������܂��g�����@�ł��B

�܂��h�����Ȃǂ��g���Ċ��ɐ��J�������J���܂��B

���̂Ƃ��A�߉��Ɍ������Č��������܂��B

�����ɃX�|�C�g��R�l���g���ď����܂𗬂����݂܂��B

���̌������b�v��r�j�[���ȂǂʼnJ�Ȃǂ̐�������Ȃ��悤�ɂ��܂��B

��͌͂��̂�҂��܂��B

���ȂǂƈႢ�A�̏ꍇ�͌͂��܂łɈ�N�߂��̎��Ԃ�������悤�ł��B

��ڂ̕��@�́A�̕\�ʂ��`���I�ȕ��@�ł��B

�u�����͂炵�v�Ƃ������O�����Ă��܂��B

�́A�y����̉h�{�␅�����A�\�ʂ̎����ʂ��ċz���グ�ėt��}�ɓn�点�܂��B

�����āA�t�Ō���������č��ꂽ�h�{���A�ӂ����ю����ʂ��č��ɖ߂�܂��B

���̃T�C�N�����A����������ƂŖW�Q����̂ł��B

�܂��A�m�R�M���Ȃǂň�Z���`�ȏ�̐[���̐荞�݂��A�̊�����ɂ����ē���܂��B

���̐��\�Z���`���ɂ����قǂ̐荞�݂Ɠ������̂����܂��B

��{�ڂƓ�{�ڂ̐荞�݂̊ԂɁA���x�͏c�̐荞�݂�����܂��B

�c�̐荞�݂���A������J�c���ނ�����悤�ɔ������܂��B

������͂��܂ł͈�N�߂��̎��Ԃ�������悤�ł��B

�O�ڂ́A���[�v���g���������͂炵�����邱�Ƃł��B

����́A�����͓�ڂ̕��@�Ɠ����ł��B

�ł��̂ŁA���[�v�������������Ƃł��B

���̃��[�v����������݂A�H�����ނ��ƂŖ��͂�Ă����܂��B

���Ԃ͂��܂܂ł̕��@�̒��ōł����Ԃ�������A��N�قǂ�����悤�ł��B

�ȏ�̕��@�́A�̑傫�������A����̊��Ȃǂɂ��Ă̌o����ڂ����m�����K�v�ł��B

�����A��ƎҎ��g��̎���̐l�ւ̔z�����K�v�ł��B

�v��ʎ��̂Ȃǂ�����邽�߂ɂ��A�܂��Ǝ҂���֑��k���邱�Ƃ��������߂��܂��B

���₢��A�������߂��܂���A�͌͂炳�Ȃ��ő厖�Ɉ�ĂĂ��������B�i���F�h�T���R�j

�O�V.�O�W.�Q�O�Q�R�u��Ƃ�DIY�H�v

�O�V.�O�W.�Q�O�Q�R�u��Ƃ�DIY�H�v�Ȃ�����DIY�炵�����Ƃ����Ă���̂����܂����B

���P�T�O�~���قǂ̖؍ނ𐔖{�A�z�[���Z���^�[�ŃJ�b�g���Ă�������ƁB

�C�ɂȂ�؍ނ�����ƁA�z���C�g�E�b�h�Ō��\�����Ă��܂����B

����ɃJ�b�g���ꂽ�؍ނ͔����ɒ������Ⴄ�B

�I�����炵���A�l������ł����̂ł����A���͌���邱�ƂɁc�B

�Q�T�Ԃ��o�߂��܂������A�h���������܂����u���ꂽ�܂܂Ɂc�B

���̐�����Ɋ����B

�����������ɂ͉�̂���Ă��܂����B

�Ȃ��H�ƕ����ƁA���ɂ͂߂����肭����Ȃ��Ƃ̂��ƁB

�ǂ����ڒ��܂ŔƔ��~�߂Ă�����Ȃ������悤�ŁA�B��ł��ɔ��Y���Ă��܂����l�q�B

�x�݂̓��Ɏ�`���͂߂Ɂc�B

�̔���̎R�������O���ɂ���悤�ɂ��낦�ēB��ł������B

�Ȃ͖������Ă��ꂽ�l�q�ł��B

��肽���Ɛ�Ɍ����Ă���Ă���A�S������Ă������̂Ɂc�B

�ޗ���͍��v�Ԗ؍ނ̒[�ނ𗘗p����Ζ��������A�J�b�g�͒��v�������B

���������I�����ǂ������ł����̂Ɂc�B

����͑��k���Ă��炢�������ǁA���Ă��Ȃ����낤�ȁc�B�i���F�Z�M�U�j

�O�V.�O�W.�Q�O�Q�R�u����̂��邩�����v

�O�V.�O�W.�Q�O�Q�R�u����̂��邩�����v����A�������|�p��w�w���̒����ƁE�����ꂳ�S���Ȃ����Ƃ����j���[�X���܂����B

���̎��́u�Ӂ[��A�����Ȃv���炢�ɂ��������܂���ł������A���̐���搶�̑�\�삪���g���������u����̂��邩�����v�ƕ����A�ȂʁH�I�Ƌ����܂����B

���i�d�b�ł��q�l���獇�̔����������Ă���킯�ł����A���q�l�̊�]�Łu�Ȃ�ׂ������ĂȂ������傤�����ˁv�ƌ����܂��B

�������̒ʂ���ޗ��ł�����A�S�R�����ĂȂ��Ȃ�Ă��肦�Ȃ����A���̎������Ă��Ȃ��Ă����x��C��A�ۑ���Ԃɂ���Ĕ�������˂��ꂽ�肷����Ă̂����ł��B

���̎E�������������Ɓu���`�������ȁ`�v���ĐS�̐���������o�Ă��܂������ɂȂ�܂��i^_^;�j�B

����Ȏ���������ɔY�܂���Ă���u����v�Ƃ͂�����ƈႢ�܂����A�u����̂��邩�����v���e�[�}�ɔ������Ȑ���`��������Nj����Ă����̂�����搶�������Ƃ����킯�ł��B

�搶�̑�\��ƌ�����u����̂��邩�����|�P�v�́A�P���L�̖����A�V���[�v�ȋȐ��̌`��g�ݍ��킹�A��Ԃ��悤�ȉs���̂��钊�ے����B

�����������������삳��͂��̍�i�ŔF�߂��A�傫���H�����܂����B

�u�S�y�͉��x�ł������邪�A�ؒ��͂����͂����Ȃ��B��C�ɃX�p�b�Ƃ��Ȃ��ƁB�Y�o�b�Ƃł���̂��ŁA���ꂪ�����v�Ɛ搶�͌����܂��B

�Ȃ�قǁA�����Ԍ����X�p�b�Ɛ��삳��Ă��܂���ˁB

�ߔN�ł́A���{���̂悤�Ȃ���������X�J�C�c���[�̃f�U�C�����ďC�A���{�̍ō���ł���|��̊w�����߁A�����|�p�̐��E�Ŋ���܂����B

�܂�����搶�́A��w�ɓ���O����ؒ��ɋ���������A�R�����E�⍑�s�̍��Z�ɒʂ��܂������A���h��̋߂��ɓ��{�O�����̈�A�ёы����������Ƃ��B

�ёы��̓q�m�L��P���L�Ƃ���������ނ��̖��I���ɑg�ݍ��킹�Ă���A���̑��`��_��ɋ�����������A�T�A�̃A�[�`����Ȃ邱�̋��̔������Ɉ�ڍ���A�����̂悤�ɎU��������A�X�P�b�`�����Ƃ����܂��B

���[��A������ёы��͌��Ă݂����Ǝv���Ă��܂������A���̃G�s�\�[�h���A�܂��܂��C����������オ���Ă��܂����I�i���F�܂邱��ԁj

�Q�S.�O�V.�Q�O�Q�R�u�m��Ȃ��v

�Q�S.�O�V.�Q�O�Q�R�u�m��Ȃ��v����Ƃ���d����Ǝ҂���T���v�������������܂����B

���̋Ǝ҂���Ƃ̂��t�������͌Â��̂ł����A�d����Ă��鏤�i�͌��܂������i����ł����B

����́A�X�܂̏Y���Ƌ�鎞�Ɏg�p����c�ނŁA���@�͒���3000�~���~��50�~���~�e���݂̖_�ނł��B

�ގ��̓y���|�b�N�Ƃ�������ŁA�K�x�ȍd���Ɣ���̏��Ȃ��f���Ȗł������A�ߔN�͓��荢��ɂȂ�A�v��I�ɐA�т���Ă���_�炩���ɑւ���Ă��܂��܂����B

���q�l�̒��ɂ́u�y���̂ق����悩������v�Ƃ悭�����܂������A���Ƃ��g���Ă��������Ă��܂��B

���āA�T���v���̂��Ƃɘb���͖߂�܂��B

�ʐ^�ɂ���悤��18��ނ��̎���̃T���v���ł��B

�Ȃ��ɂ͑S�����ɂ������Ƃ̂Ȃ����������܂����B

�C�ɂȂ��Ē��ׂĂ݂܂����B

�u�R�g�v�F���A�t���J���Y�̃z���C�g�}�z�K�j�[�ƌĂ�Ă���B

�u�u���b�N�r�[���v�F�p�v�A�j���[�M�j�A�A�I�[�X�g�����A�Q�����Y�ŁA�������a��1�����邪���琔�͏��Ȃ��B

�u�z���C�g�r�[�`�v�p�v�A�j���[�M�j�A���Y�ŁA�悭�����A�����J���r�[�`��蔒���B

�r�[�`�ނɂ���ނ����邱�Ƃ�m��܂����B

�ȂǂȂǑ����̃T���v�������������܂����B

���܂Ŏ�舵�������Ƃ̂Ȃ����������A�Ƌ�����؍H������ɏЉ�Ďg���Ă��炢�����Ƃ���ł��B

����ɂ��Ă��ɂ���Ă��낢��ȕ\������������܂��B

�l�Ɠ����ł��B

���Ȃ݂Ɏʐ^�����������Ŏ���Ă���l�͖؍ޔ��m�ɂȂ�܂���ˁB

�����Ȃ��悤��������i�ł��B�i���F�S���j

�P�W.�O�V.�Q�O�Q�R�u�Ԕ��͐����v

�P�W.�O�V.�Q�O�Q�R�u�Ԕ��͐����v���悢��Ė{�ԂƂ������G�߂ɓ˓����܂������A�݂Ȃ����C�ł��傤���B

����ȏ����̒��A�ŋ߂悭�j���[�X�Ō���̂����{�S���e�n�ŃN�}���o�v�����Ƃ����ł��B

�D�y�ł̓q�O�}�̏o�v������N��1.5�{�̃y�[�X�ɂȂ��Ă��邻���ŁA�s���̏Z��X���t�c�[�ɕ����Ă���̂��Ƃ��A���₢��|���|���ł��ˁB

���̌����Ƃ��āA�u�l�ԂɎR���J������ăG�T�⋏�ꏊ���Ȃ��Ȃ�������v�Ƃ悭�����܂����A�ʂ����Ė{���ɂ����Ȃ̂ł��傤���B

�b�͕ς��܂����A���܂œ����{�L��S���������̂ŁA�悭��z�A���k�V�����ɂ͏���Ă��܂������A����v���Ԃ�ɓ��C���V�����ɏ��@�����܂����B

���Ȃɍ��|���A�ӂƑO������ƃV�[�g�|�P�b�g�ɋ��܂����ԓ������u�m���̗ыƁv�Ƃ�����������э���ł��܂����B

���̓��e�͕����̐��Ƃ̕��X���A�ыƍĐ��̂��߂̂��ꂼ��̂��ӌ����q�ׂĂ�������̂ł����B

�i�q�����{�l�����l�Ȏԓ������u���Ă���܂����A�����������Љ�I�Ȗ��ƂȂ�e�[�}�Ȃǂ��ڂ��Ă����L���͂��܂�Ȃ��A�Ƃ��钬�̊ό��ē��I�ȓ��e���肾�����Ǝv���܂��B

�����A��Ɏ��ǂݐi�߂Ă����Ȃ��A����і쒡OB�̕��̂��ӌ��Ƀn�b�Ƃ��Ă��܂��܂����B

�u�Ԕ������邱�ƂŐX�т̉��l�������邱�Ƃ�����v�Ƃ����̂ł��B

���̕��ɂ��ƁA���Ԕ��ɂ�郁���b�g�Ƃ��āc

�@ �{���E�ސϗʂ������B

�A �P�̐������������ߔN�ւ����ł���B

�B �}���͂ꂠ�����č����Ȗ��ߍނ�����B

�C �����̃o���c�L�������p�r���L��

�D �Ԕ����ɋN��������̑������Ȃ��B

�E �ъ��������ėאږ��}���m�Ŏx�������̂ŕ��Q�ɋ���

���ĊԔ��ɂ́c

�@ ��ƌo��̑���

�A �c���ؑ����̃��X�N

�B ���S��Ə�̃��X�N

�C ���Q�̃��X�N

�����b�g�Ƃ��ẮA�ʒ��Ȗ������Ă��Č�������A���w�A�����L���Ō����ڂ͔������X�ɂȂ邪�A����ɖڂ�D���Ă͂����Ȃ��Ƃ���������Ă���܂��B

����ɁA�s���ł͊Ԕ����c

�@ ���w�A���̔��B�ɂ��y�����o�h�~

�A �ސϑ����ɂ��n�����g���h�~

�Ȃǂ̌��ʂ�����ƌ����Ă��邪�A�Ȋw�I�����ɖR�����ƃo�b�T���B

���Ђɂ����Ă��Ԕ��ނ�����ꂽ���܂��܂ȏ��i����舵���Ă���܂��B

���Ԉ�ʂɂ͊Ԕ��ށ����ۑS�Ƃ������`������Ǝv���܂��B

���Ȃ̂́A�������Ԕ����s���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B

�s��������A�R����邽�߂Ɋe�����̂ɕ⏕�����o�Ă���܂��B

�⏕���������������Ȃ���ƁA�m����Z�p�ɖR�����l�����ōs���Ă���Ԕ������Ȃ��Ȃ��A���ɂ͂ǂ�������炢���̂��킩��Ȃ����߁A�����������̂܂܃v�[�����Ă��鎩���̂�����Ƃ��B

�܂��܂����R�ςł��B�i���F������j

�P�O.�O�V.�Q�O�Q�R�u�X�ɑ���C���[�W�̈Ⴂ�v

�P�O.�O�V.�Q�O�Q�R�u�X�ɑ���C���[�W�̈Ⴂ�v�u�X�v�ƕ����āA�ǂ�ȃC���[�W�������т܂����H

�u�|���v�Ƃ��u�Â��v�Ƃ��u���v���Ƃ��A�����C���[�W�ł��傤���H

�u�������v�Ƃ��u��C���C���������v�Ƃ��u���������v���Ƃ��A�ǂ��C���[�W�ł��傤���H

�l���ꂼ�ꂾ�Ƃ͎v���܂����A���ɂ���Ă��Ⴂ���o�Ă���Ǝv���܂��B

�Ⴆ�h�C�c���ƁA�X�ɑ���C���[�W�͓��{�����ǂ��悤�ł��B

�u�X�ї��v�Ȃ��悭���Ă���悤�ł����A���{�ł͂��܂藬�s��܂���ˁB

�h�C�c�ɂ́u�X�ъ��iFoerster�j�v�Ƃ����E�Ƃ�����A�Ȃ�ƈ�t��p�C���b�g�ƕ���Ŏq���ɐl�C�̐E�Ƃ������ł��B

�h�C�c�͓��{��2�{�ȏ�̍��Y�؍ނ́A���������l�Ȑ�������ޖL���Ȏ��R���c���c�Ƃ����A�o�ύ������Ǝ����\���̃o�����X��ۂ��Ă���̂��Ƃ��B

�Z��ł���G���A�ƁA�X�̂���G���A���߂��Ƃ����̂��o�����X�̗ǂ��ł��ˁB

���{���X�ё卑�ł͂���܂��B

�X�ї��i���y�ʐςɐ�߂�X�іʐς̊����j�ł����ƁA���{��68���łȂ�Ǝ�v��i���ł����ƃt�B�������h�Ɏ����Ő��E���ʁB

�h�C�c��31���Ȃ̂ŁA���{�̂ق����X�͐g�߂Ȃ͂��ł��B

���͓����̉����炿�Ȃ̂őS�R�u�X�v�͐g�߂ł͂���܂���B

���̑���A�u����̐X�v�̂���_�Ђ͐g�߂ȑ��݂ł����c�B

������ɂ��Ă��u�X�ъ��v���q���ɐl�C�̐E�Ƃ��Ƃ͑f�G�ł��B

���{�Łu�ޖ؉��v���l�C�̐E�ƂɂȂ�w�͂����Ȃ��Ắc�B

���Ȃ��Ƃ������̎q�ǂ������Ɂc�i���j�i���F�؍ރo�J�l��j

�O�R.�O�V.�Q�O�Q�R�u���ʁv

�O�R.�O�V.�Q�O�Q�R�u���ʁv�W�R�ɂȂ闼�e�ƁA�ł��邾����b������悤�ɂ��Ă��܂��B

���e���R���i�ЂōD���ȂƂ���ɏo�������Ȃ��������Ƃ�A�m�荇����F�l�ɉ�Ȃ�������A�X�g���X�����܂��Ă���Ǝv���A���߂ĉƑ��̒��Ŏ������炢�͘b�����悤�Ƃ����A���̏���Ȃ����������ł��B

���e�̘b�̓��e�Ƃ����A�����ς痼�e���g���q���̍��̘̐b���قƂ�ǂł��B

���e�����܂ꂽ�̂͐펞���ŁA�������n�����_���̏o�g�ł��̂ŁA���̓��{�̌����Ƃ͂��Ȃ肩������Ă��āA���ɂ͋����[���b�������ł��B

����́A��e������������ɗ����Ă����C�i���ʁj�̘b�ł����B

�u���������ɗ�������Ă������ʂ��~�͊����āc�v�Ƃ������e�ł����B

���̎q�Ȃ̂ɓ~�ł����ʂ𗚂�����Ă����̂��r�b�N���ł������A�e�ʂɉ��ʉ��������Ƃ����������풆�A���̎���������܂��B

�i���Ȃ݂ɂ��̌�@���ʉ�����͌C����������ɕς���Č��݂��c�Ƃ���Ă��܂��B�j

�ꂪ�����Ă����̂͐����ގ��̉��ʂ����������ł��B

���̉��ʂ̑����͏_�炩���˂̍ނ��g���Ă��܂����c�B

�˂قǂł͂���܂��A�����_�炩���̂ŁA���ʂɂ͌����Ă���̂ł��傤�B

���ɑ啪���̓��c�s�̓��c���̐����ʂ͗L���������ł��B

���ʂ𗚂������Ƃ��Ȃ����́A���낢�뒲�ׂĂ��������ɗ~�����Ȃ��Ă��܂����B

���N�̓R���i�Ђ������āA�Ă����R�̉ԉΑ��������܂��B

���c��̉ԉΑ������N��3�N�Ԃ�ɊJ�Â���܂��B

�����i�r���j�𒅂ĉ��ʂ������āA���{�̉ԉ��y���ނ̂��ǂ��ł��ˁB

�������A��������e�̘b���̂��p�����Ă��������Ǝv���܂��B�i���F���肷���j

�Q�U.�O�U.�Q�O�Q�R�u���h���܂��Ƌ�`�v

�Q�U.�O�U.�Q�O�Q�R�u���h���܂��Ƌ�`�v����A��B�֏o���ɍs���܂����B

���̍ۂɁA���h���܂��Ƌ�`���g���܂����B

���C���I����Ă��珉�߂čs�����̂ł����A�т����肵�܂����B

�����ɖ��ӂ�Ɏg���Ă����̂ł��B

�ƂĂ��������������͋C�ŋ��S�n���悩�����ł��B

�F�{�������琙��w���W�߂��Ƃ̂��ƂŁA�V���C�X�Ȃǂɂ���炪�g���Ă��܂����B

���Ȃ݂ɂ��̈ꕔ�́A�����I�����s�b�N�F�{���������Ă����؍ނȂ̂������ł��B

�I�����s�b�N�Ŏg��ꂽ�ޗ����A���K�V�[�ނƂ��Ė߂��Ă��Ă���̂��Ƃ��B

���Ȃ݂ɍ����ł́A�ق��ɂ��H�c��`�Ȃǂ��A�^�[�~�i���r���̓����ɏH�c�����g���Ă��܂��B

����ɂ́A����ɃE�b�h�f�b�L���ݒu����Ă��܂��B

����ɃE�b�h�f�b�L���ݒu����Ă����`�Ƃ��ẮA�H�c��`��ɒO��`���������܂��B

���E�ɖڂ�������A�V���K�|�[���̃`�����M��`��t�B�������h�̃��@���^�[��`�����g���������ŗL���Ȃ悤�ł��B

���g�����ƂŁA��`�����_�炩���������������͋C�ɂȂ邱�Ɗ��҂ł��܂��B

�܂��n���̖��g�����ƂŁA�؍ވȊO�̌��ނ��g�p��������A�����⌚�ݎ��Ȃǂɔ�������b�n�Q�͏��Ȃ����邱�Ƃ��ł���ł��傤�B

����ɂ́A�n���̗ыƂ̃G�R�V�X�e����o�ώ��̂����������邱�Ƃ����҂ł���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�i���F�h�T���R�j

�Q�l

FNN�v���C���I�����C��

���h�F�{��`

�E�b�h�f�U�C���܃f�[�^�x�[�X

�P�X.�O�U.�Q�O�Q�R�u�}�U�[�c���[�v

�P�X.�O�U.�Q�O�Q�R�u�}�U�[�c���[�v�ŋ߂͘V�Ⴊ�i�݁A���܂�{��ǂ�ł��܂���ł����B

�ł��A�ǂ����Ă��ǂ�ł݂����{������A�v�X�ɍw���B

���Ȃ蕪�����{�ł����A��C�ǂ݂����Ⴂ�܂����B

���̖{�́u�}�U�[�c���[�v�B

�X�тɊւ���{�ł����A�ɑ��Ă̍l�������ς��܂����B

�X�̓l�b�g���[�N�Ōq�����Ă���ȂǁA�F�X�ȋ������B

�����̃j���[�X�ŕ��Ă���e���W�̔ߎS�Ȏ��������Ă���ƁA�X�����͐l�Ԃ����f���炵���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�l�Ԃ͖X�����K���ׂ��ł��B

�}�U�[�c���[���Ō�܂œǂݐi�߂�ƁA�Ȃ��Ȃ�܂����B

�ڂ�����������ƒ����ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�ǂ�ł̂��y���݂��������B

�l�ނ��a�������͎̂��R�E�̉c�݂���ł��B

�l�ނ���ɒa���������R��j������A���ʂ͖����B

�Ɋւ��l�X�ɂ͐���Ƃ��ǂ�ł���������������ł��B

�����Ɩɑ��Ă̍l�������ς��Ǝv���܂��B

���Ƃ������D���Ȑl�́A�����Ɩ����������Ȃ�ł��傤�B

���Ȃ݂ɉf��́u�A�o�^�[�v�ɓo�ꂷ�鍰�̖́A�}�U�[�c���[�M�҂̌��������ɂȂ�a�����������ł��B

���̖��C�ɂȂ�̂Łu�A�o�^�[�v���ӏ܂��悤�Ǝv���܂��B�i���F�Z�M�U�j

�P�Q.�O�U.�Q�O�Q�R�u�܉Y�Z�p���v

�P�Q.�O�U.�Q�O�Q�R�u�܉Y�Z�p���v����A���̎�̈�ł�����p�ُ���ŁA�ߑ���p�ق́u�d�v�������W�v�ɍs���Ă��܂����B

�����ŁA���{��d�̋����E���R��ς́u���X���]�v���������A�ӂƎv���o������������܂��B

�Q�N���O�A���R��ς����U�̎t�Ƌ����q�V�S���k���s�Ɍ��Ă��Z�p���ɍs�������̂��Ƃł��B

�Z�p���́A�V�V�n�����߂��V�S������38�N�A����̐v�ɂ��@��ƘZ�p�������z���A���N�ɂ͉��R��ς���ĂъA�Ƒ���Ƌ��Ɉڂ�Z�ݑn�슈���ɗ�ꏊ�ł��B

�䂪�Ђ������ɑn�Ƃ����̂������N�A�����s�v�c�ȉ�������Ɋ����Ă��܂��܂��B

�ߑ㉻���������������𗣂�A40�ňڂ�Z���R�L���Ȍ܉Y�́A�V�S�̐l���̑��̃X�^�[�g���C���ł���A�V���Ȏv�z�̔��M�n�Ƃ������Ă��܂��B

�����m�ɗՂފݕǂ̏�ɗ��Z�p���ɂ́A�O�̈Ӑ}�����߂��Ă���ƌ����Ă��܂��B

�܂��A�m��̑����ł���Z�p���q�̍\���A��h��̊O�ǂƉ����̏�̔@�ӕ��͕����̑����A�����ɏ��̊ԂƘF������������Ƃ��Ă̖����B

�܂�Z�p���ɂ́A�����A�C���h�A���{�A�܂�̓A�W�A�̓`���v�z���ЂƂ̌����S�̂ŕ\������Ă���̂��ƌ����܂��B

�i���n�Ɍ��Ɠ��ȕ����\�z���Ă��A���Ă݂����I�Ɗ����Ă��܂��܂���ˁB

���͂��̘Z�p���A�f�R�Ɍ��݂���Ă����ׁA�����{��k�Ђ̒Ôg�̒������A�y��݂̂��c���ė�����Ă��܂��܂����B

���������̕����\�Z�ɉ����A�����̐l�X�̊�t���ɂ���āA��N���2012�N�ɑn�������̎p�ōČ�����܂����B

�ʐ^�͘Z�p�����Č�����ہA�g��ꂽ�����E���킫�s�����o���ꂽ����150�N�̐��̊ۑ��̒f�ʂł��B

�����u�ԁA�u�Ȃɂ��̐��A�Ԑg������I�v�Ƌ����ĎB�e�����̂ł����A���̐Ԑg�͐��ɋ����A�M��y��Ɏg���Ă��܂�������A�C�ӂɌ��Z�p���ɂӂ��킵���I�ƁA�����܂��B

���̊ۑ��̐Ԑg�����6�{�̒������傤�ǐ�o���A�C�ӂɌ��Z�p���ɂ͍œK�̖��ƍ̗p����܂����B

����150�N�Ƃ����ƁA��������q�V�S�Ɠ�������ɐ����Ă������ŁA�Z�p�����Č����邱�ƂɂȂ�A���q�V�S������ł��傤�ˁB�i���F�܂邱��ԁj

0�T.�O�U.�Q�O�Q�R�u���A���}�X�N�v

0�T.�O�U.�Q�O�Q�R�u���A���}�X�N�v�������29�N�O��1994�N7���ɁA�A�����J�Ō��J���ꂽ�u�}�X�N�v�Ƃ����f����������ł����H

�n��g�ł����x�����f����Ă���̂ŁA�������̕��������Ǝv���܂��B

�o�D�̃W���L�����[���C�̎ア�Ⴆ�Ȃ���s�}��������������ł��B

���̎�l�����Ђ��Ȃ��Ƃ���}�X�N����ɓ���āA���̃}�X�N������ƕϐg���ăX�[�p�[�}���ɂȂ��Ĉ��}��������āA�q���C���Ƃ������Ƃ����A�R���f�B�Ŋ��P�����ȉf��ł����B

���̃}�X�N�ł͂Ȃ��ł����A�����[���j���[�X�������܂����B

����́A���{�����s�̐���c��Ղ���R���I�O���̖ؐ����ʂ��o�y�����Ƃ����j���[�X�ł��B

�R���I�O���Ƃ������Ƃ́A1800�N�O�ł��B

�����ʂĂ邱�ƂȂ��ʐ^�̂悤�ɔ��@�����Ȃ�āA���߂Ė̐����������܂��B

�^���̑͐ϑw����o�y�����̂��ǂ������̂ł��傤���H

����Y�������L�Ȃǂ̖ؐ��i���ꏏ�ɏo�y���������ł��B

���̔����͍����R��ڂ������ŁA�_�k�V��Ŏg���Ă����ƌ����Ă��܂����A�{���͈Ⴄ�ړI�Ŏg���Ă����̂��ȁH�Ȃǂƍl����ƃ��N���N���܂��B

�܂��A���̉��ʂ͐��̖ō���Ă���Ƃ̎��ŁA�����ł��̐����������܂��B

�ʐ^�̂悤�ɕ@�̎��ӂ�����Ă�����A�ڂ�@�͌����J������Ƃ������H�͂ǂ̂悤�ȓ���g���Ă����̂��ȂNj������킫�܂��B

����̂悤�ɓd�C��H��@�B������킯�ł͂Ȃ��ł�����ˁB

��̂̕�炵�͂ǂ̂悤�������̂��H����̂悤�ȃX�g���X���Ȃ��A�̂�т�ƕ�点�Ă����̂��Ƃ�����A�A�܂���������܂��B

�M�d�ȕ������ł����A�}�X�N���ŏ��Ɍ������l�͐�Ɋ�ɕt�������낤�ȁc�Ȃ�Ď����v���A���A���}�X�N�����̃j���[�X�ł����B

���Ȃ��̎���ɃX�C�b�`������ƃX�[�p�[�}���ɂȂ�l������A�}�X�N��t���Ă��邩������Ȃ��ł���B�i���F�S���j

�Q�X.�O�T.�Q�O�Q�R�u�t�͕ʂ�Əo��̋G�߁v

�Q�X.�O�T.�Q�O�Q�R�u�t�͕ʂ�Əo��̋G�߁v�������菉�Ă̂悤�ɂȂ��Ă����������̍��ł����A�݂Ȃ����C�ɂ��Ă܂��ł��傤���H

������ƑO�̘b�ɂȂ��Ă��܂��܂������A���Ђł͕\��̂悤�Ȃ��Ƃ�����܂����B

���̏t�A40�N�ȏ�ɓn���Ē����߂�ꂽ���y���ގЂ���A�ȑO�̃R�����ő�\��������ƐG��Ă���܂������A����������Ⴂ�V�������Ԃ������܂����B

��������l���I

���N�Ԃ�A���␔�\�N�Ԃ肩������܂���B

�ގЂ��ꂽ���͂�����̓��Ў����炨���A��ԃg�V���߂���y�ł�����܂����B

�ƂĂ��l�����������ŁA�N�ɂł��C�����ɐ����������A�����j�R�j�R���Ă����܂����B

�uAkio�v�̖��œ��R�����𑱂��邱�Ɩ�20�N�A���e�ɂ�����Ȃ��l�����_�Ԍ����Ă����Ǝv���܂��B

�Ȃ��Ȃ��A��C�����܂�Ȃ��������Ƃ�����Ê���߂��Ă��܂��撣���Ă��������Ă���܂����B

�{���Ɋ��ӂł��B

���肪�Ƃ��������܂����A�����ԑ�ς����l�ł����B

����A�V�������Ԃ��������������ɂ�A���X�ɂ����܂����Ȃ��Ă��Ă���܂��B

��l�Ƃ����������d���o���҂Ƃ������ƂŁA���ɓۂݍ��݂������Ɗ����Ă���܂��B

��l�͉Ƌ�̔̔��A������l�͖؍H���ɂ����Ƃ������ƂŁA������t�H�[�N���t�g�ɉ��x�����Ă��{���{����������ƃe�[�u������Ɏ芵�ꂽ�l�q�ł��傿�傢�ƁA�ƂĂ��L���C�ȐV�i�̂悤�ɂ����Ƃ����Ԃɒ����Ă���܂����B

�����g���܂��p�Ȃق��ł͂Ȃ����߁A���v���̖؍H�E�l�̑N�₩�Ȏ肳���ɍ��ꍛ�ꂵ�Ă��܂��܂����B

���܂ł͑f�ނ�Ȃ���ȒP�ȃA�h�o�C�X�����ł��Ȃ������������ł����A���ꂩ��͐���Ɋւ��Ă����̃X�[�p�[�A�h�o�C�U�[���a���������Ƃ͂��ꂵ��������ł��B

�����������獡��A�Ƌ�̃I�[�_�[���C�h�̔����͂��߂��邩���H�I

�܂��Ȃ�����ȓ�l�̃R�������o��\��ł��̂ŁA�݂Ȃ��������҂��������B�i���F������j

�Q�Q.�O�T.�Q�O�Q�R�u����ŏo�LVL�v

�Q�Q.�O�T.�Q�O�Q�R�u����ŏo�LVL�v�́A�������Ă������A�G�W�v�g�ŏo������l�ɃP�j�A�ōĊJ������A�^�C�ʼn�����l�Ƀx�g�i���ōĊJ�����肷�邱�Ƃ�����܂����B

�o�b�N�p�b�J�[���H�郋�[�g����h���āA������x���܂��Ă���̂ŁA����Ȃɒ��������Ƃł͂���܂���B

���݂��u��`�A�ǂ����v���炢�Ȋ����ł��B

�Ƃ��낪����̍ĊJ�͂��ꂵ���ăe���V�������オ���Ă��܂��܂����B

�����̏��i�A��LVL�ƍL�����̐������ōĊJ�����̂ł��B

�������ƂĂ����ɁA�J�b�R�悭�A��LVL�̖��͂������o�����g����������Ă����̂ŁA��т��{���ł��B

���̐������́A�O���ɍs�����Ƃɂ����̂ŗ\���m���[���������̂ł����A�������������ł����B

�������̐��Y�ʓ��{�ꂾ�����ł��B

�܂��A�t�@�b�V�����u�����h�u�A�j�G�X�x�[�v���o�b�N�A�b�v���Đ������ƃR���{���Ă��܂����B

�Â��X���݂Ƃ������ȃf�U�C�������������ŗn������ł��܂��B

�t�F���[�̑D�����݂�ȃA�j�G�X�x�[��T�V���c��L���b�v�����Ԃ��Ă�����A�t�����X�̂������Ȏ��]�Ԃ������^������Ă�����A���[�N�V���b�v����������A�������������[�����������H�悪��������c�B

�����������A��LVL���Ȃ��Ă��ꂽ������������܂���B

���������o�b�N�p�b�J�[����ɃG�W�v�g�ƃP�j�A�ŏo�����D����͍L���o�g�B

���̌�x�g�i���Ɉڂ�Z�݁A���N�O�ɍL���̎��ƂɋA�����������ł��B

����̔����ł̗��ł͍ĊJ�ł��܂���ł������A���x������ȁc�B

30�N����Ă��Ȃ��̂ł��݂��ς���Ă���͂��c�B

�؍ނ̂悤�ɂ��������Ɍo�N�ω����Ă���Ƃ������ǁc�B�i���F�؍ރo�J�l��j

�P�T.�O�T.�Q�O�Q�R�u�S�[���f���E�B�[�N�v

�P�T.�O�T.�Q�O�Q�R�u�S�[���f���E�B�[�N�v���N�̃S�[���f���E�B�[�N�㔼�͓����͗F�l�Əo������\��ł����B

�ł����}篃L�����Z���ƂȂ�A�\����Ȃ��������͒n���̍�ʌ��̊ό��X�|�b�g���߂��邱�Ƃɂ��܂����B

�܂��͍�ʌ��������s�̊��ɂ���̔����فu�ؗ͊فi����傭����j�v�ł��B

�ȑO���炨�q�l�ւ̔z�B�̎��ɊŔ����Ă����̂ŁA�u�����s���Ă݂悤�v�Ƃ����Ǝv���Ă��܂����B

�S�[���f���E�B�[�N�����ljc�Ƃ���Ă��邩�ƋC�ɂȂ�Ȃ���������ɓ����B

�����͎Ԃ�30�����炢�̋����ł��B

���n�ɒ����āA�N�����Ȃ��Ǝv�����炻�̓��͕ٓ��ł����c�B

�����A���̎Ԃ̉��ɋC�t���Ă��������A�ׂ̌����ɂ������������ْ����o�Ă��Ă���܂����B

�ǂ����痈���̂����ْ��ɕ�����A���`�������Ƃ���A���e�ɂ����ʂɊJ���Ă���܂����B

�ؗ͊ق͂��ׂč��Y�V�R�̖��C�̍ޗ��ō���Ă���A�Z�p�`�̔��ɂ������悢�����ł��B

�f�M�ނ͎g�킸�A�ǂ⏰�����đ��g���������ׂĖłł��Ă��܂��B

�����̒��͖̗ǂ������ƂƂ��ɁA�V��܂ő������������̋�Ԃ������ł��B

�V�R�̂��炵�������u�`���������A�����Ɏg�p����Ă����R�̎�ނ̖؍ނ�q�����܂����B

�Ȃ��ł��A���i���Ɏg�p�����ނł͂Ȃ��|�v���̑傫�Ȓ��ɂ͂т����肵�܂����B

�܂��A���݂���Ă����咉����̊ۑ��E�p�ނȂǂނ���@�B�����w�����Ă��������܂����B

�Ō�ɁA�ʐ^�̖��C�̖ŏo�����x�����������܂����B

��Ίْ��A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B�i���F���肷���j

�O�W.�O�T.�Q�O�Q�R�u�����̐����헪�v

�O�W.�O�T.�Q�O�Q�R�u�����̐����헪�v�����w�̗p��ŁA����i������j�Ƃ������t������܂��B

�A���̐���ɂƂ��ċɂ߂Ă��т������ł��闇�n�ցA�ŏ��ɐN������A���̂��Ƃ������܂��B

�����̐A���̎�q�́A�Ȃɕ�܂�Ă�����H�������Ă����肷�邽�߂ɁA���L����܂Ŕ��ł������Ƃ��ł��܂��B

���ł�������ŁA���z�̌������߂Ă̋����ɏ��ׂ��A�Ƃɂ��������������܂��B

��\�I�ȗ�Ƃ��āA�|�v����V���J�o���������܂��B

�u�i��~�́A��N�̐������~���P�ʂł����A����͂P���[�g�����邱�Ƃ�����������܂���B

��������������������̂ŁA���킪�͂����ꏊ�͑S���̍r��n�ł����Ă��A�P�O�N������ƐX���`������܂��B

�X�́A���Ԃ�H�����ɂƂ��Ă����͓I�ȏꏊ�ł��邽�߁A�X���`�������Ƃ����ɂ�鐶���������n�܂�܂��B

���̂悤�ȏł̐���̐����헪�́A���̂悤�Ȃ��̂ł��B

����̐���́A�c�����łȂ��������Ȃ�̑����ő����Ȃ�A�r������Őg���݂܂��B

���ɃV���J�o�͔������炪�č��������Ԃ��ɂȂ�܂��B

���̂����Ԃ��́A�ƂĂ��������ߑ��H�����ł͕����ʂ莕�������܂���B

�܂������𑽂��܂ނ��߂ɐH�ׂ��Ƃ��Ă����������Ȃ������ł��B

����ɂ́A�V���J�o�̎���ɂ̓x�c�����Ƃ��������łł��Ă���A����̓V���J�o�̎��炪�����F�̗��R�ƂȂ��Ă��܂��B

�����F�͌��˂��A�������Ă�����̂�h���܂��B

�~�ɒg��������������ɓ�����ƁA���̉��x���オ�肷���Ėc�����A��\��������܂����A�F���̂������ʼn��x�㏸���������܂��B

����ł���V���J�o�́A�Ǘ������ꏊ�ɖ������邱�Ƃ������A�ق��̖̉A�ɉB��ē����������邱�Ƃ��ł��Ȃ����߂ɁA���̂悤�Ȏ�i���Ƃ��Ă���ƍl�����Ă��܂��B

�ق��̖X�́A����̂悤�ɌǗ����Đ������Ȃ����߁A�ق��̖Ɖh�{�Ȃǂ�Z�ʂ��������߁A�x�c�����𑝂₷���ƂɑS�͂𒍂��K�v���Ȃ��A�������Ɗ���t����ĂāA�������邱�Ƃ��ł��܂��B

�ǓƂɐ��������́A���ׂĎ��O�łȂ�Ƃ���������A�S�͂Ńx�c���������A�����}���悤�ɐ������āA�g��������قǍ����Ȃ�܂��Ɏ���ł��܂��悤�ł��B

�����Ȑ����헪��������̂ł��B�i���F�h�T���R�j

�Q�l

���{�A�������w��

�w�������̒m��ꂴ�鐶���x�n���J���m���t�B�N�V��������

�O�P.�O�T.�Q�O�Q�R�u���ɖ��v

�O�P.�O�T.�Q�O�Q�R�u���ɖ��v��D���Ȕԑg�̂P�ł���N���C�W�[�W���[�j�[�B

����͏��������ʐ^�Ƃł���g�c�i�M����̕����ł����B

�A�t���J�̃��C��������{���Ďʐ^���B��Ƃ����ԑg���e�������̂ł����A�Ռ����܂����B

����̓��C�������̃t�@�b�V�����ł��B

�ʐ^�ł�������܂����A���̖т����F����������������܂��B

����́A����𐅂łӂ₩���ӂ��Ĕ��̖тɓh��t�������̂ł��B

����Ȏg�������������̂��ƃr�b�N�����܂����B

�ǂ�Ȏ�����g�p���Ă��邩�͐������Ȃ��A���ׂĂ݂܂������c�O�Ȃ��番����܂���ł����B

�R���ŕ�炷���������́A�����̒��ŐF�X�Ȗ̎g���������Ă��܂��B

�����m��Ȃ��̎g�������A�܂��܂����������݂���̂��Ǝv���m�炳��܂����B

���̖тɖ�h��ƁA�ǂ�Ȋ��G�Ȃ̂ł����ˁB

�̌����Ă݂����Ƃ��v��Ȃ��ł����c�B

����A���̔��^�����E�ŗ��s�鎖�����邩�ȁH

�w�A�[���b�N�X�Ŗ���̎悵���V�R�����R���̕������鎞��ł��B

���̖тɗǂ���������ʂɊ܂܂�Ă���A���s����\���͂Ȃ��ɂ������炸�B

���e����G�X�e�Ŕ��̖тɖ�h�鎞�オ���邩������܂���B�i���F�Z�M�U�j

�Q�S.�O�S.�Q�O�Q�R�u�ǂ�T����ƌ����сv

�Q�S.�O�S.�Q�O�Q�R�u�ǂ�T����ƌ����сv�ǂ�T���ƍ�����������́A�k�C���E�x�ǖ�ɍL���铌�剉�K�тŗђ��Ƃ��Ē����ɂ킽��ъw�̌����Ɍg������X�ъw�҂ł��B

���T�C�g�́u�В��������ߏ��Ёv�Łu�X�ɗV�ԁ\�ǂ�T����̐��E�v���Љ�Ă��܂��ˁB

����A�ǂ�T���o�����ꂽ��40�N�O�̌Â��ԑg�����܂����B

���剉�K�т́A�X�т���A�ыƂɊւ����b�I�E���p�I�������s����ł��B

���̗ђ��Ƃ��Ă̂ǂ�T����̖����́A�l�Ԃ������Ɍ����悭�؍ނ�X������o���邩�H�Ƃ����o�ϒ����̌�������ł����B

����200�N���z����G�]�}�c��g�h�}�c�Ȃǂ̐j�t���A400�N�߂��J�V��i���Ȃǂ̍L�t�������錴���тŁA�ǂ�T�����40���N�����A���̖ڂ�ʂ����X�̎p��`���Ă��܂����B

���a56�N�A�ǂ�T���u�搶�v�ƌĂ�Œ��N����Ă�������400�N���z����G�]�}�c���䕗�œ|��A�钆�ɂ��̖����ɍs�������̎��ł��B

�|�ꂽ�G�]�}�c����u�X�͕K���h��A�����������͂Ȃ���v�Ƃ��������������������ł��B

�܂��ǂ�T�����܂�ς�����牽�ɂȂ�H�ƕ����ꂽ�Ƃ��A�u���˂�^�k�L�Ⓓ�ł͂Ȃ��A�X�ɉ��S�N����������������ɐ��܂ꂽ���v�ƌ�����p���ƂĂ���ۓI�ł����B

���\�N���X�ɐ����Ă����l�c�������ł��B

�킪�؍ދƊE�͍����̃��V�A�̃E�N���C�i�N�U�ő���ȉe�����A�����E�b�h�V���b�N�Ƃ����`�ő����Ă��܂��B

�܂��A�����̒n�����g���ɂ��ُ�C�ۂŁA���E�e�n�ŎR�Ύ���Q���������Ă��܂��B

�������ɂƂ��ĕK�v�s���Ȗ؍ނ͌��݁A���܂��܂ȗv������uSDGs�v�����\�����s��������Ă��܂��B

���������R�Ƃ����؍ނ̏����I�Ȏ������̕s�����A���̔ԑg�͏����y�����Ă���܂����B

�ԑg���ǂ�T����́u�X�̐_�l�v�ɂ��Č���Ă��܂������A�u�o�ρv�Ƃ��Ă̖؍ނ̏d�v���Ƌ��ɁA�u���R�v�Ƃ��Ă̖Ƃ������_�����ꂩ��̂킪�ƊE�ɂ��K�v�Ȃ̂ł́H�ƍl���������܂����B�i���F�܂邱��ԁj

�P�V.�O�S.�Q�O�Q�R�u�`�����X���������v

�P�V.�O�S.�Q�O�Q�R�u�`�����X���������v�ŋ߂̐V���ɖ؍ލD���l�ԂɂƂ��Ċ������L�����f�ڂ���Ă��܂����B

����́u���Y�؍ޕ����̃`�����X�v�Ƃ����L���ł��B

�L���ɂ��ƁA�s���Y��Ђ�[�l�R���e�Ђ����Y�؍ނ̒��B����H�ɗ͂����Ă���Ƃ̂��Ƃł��B

���̗��R�́A�؍ނ̍����Œ��B������ɂȂ�A�s����ȏł��邱�Ƃ��������܂��B

�����A�R���i�Ђ�V�A�̃E�N���C�i�N�U�ɔ����o�ϐ��قŁA���ʂ�����Ă���Ȃ̂ł��B

������̉�Ђł́A300�~�������a����Ɏg�����ƂŃR�X�g��}�����Ƃ̂��ƁB

��ʓI�ɖ͑傫�������l�i�������̂ł����A200�~�����x�̂悭�g����؍ނ��2�����x�����Ȃ邻���ł��B

�̂ƈႢ�A��a�͂��܂�g�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ŁA���v�Ƌ����̃o�����X�̖��ł����A�s�v�c�Șb�ł��B

�܂��A��N11���ɁA�n�E�X���[�J�[�Ȃǖ�30�Ђɂ�荑�Y�ފ��p�Ɋւ��鋦�c���������܂����B

���Y�؍ނ̃T�v���C�`�F�[���̐����╁�y�������s���Ƃ������g�݂��n�܂��Ă��܂��B

���ꂩ��A���x�Ɍ̍�������Ƃ����؍ނ̎�_�����������V�f�ށuCLT�i�����W���j�v�̓R���N���[�g�ɕC�G���鋭�x���������A��K�͖ؑ����z���\�ɂ��Ă��܂��B

�ŋߊX���̑傫�߂Ȍ��z�������ł��A���ӂ��Ă݂��CLT�Ɍ��炸�؍ނ��悭�g���Ă���ȂƊ����܂��B

�c�O�Ȃ��玄�͂܂���K�͕�����CLT����舵�������Ƃ�����܂���c�B

�����ыƂ͗і쒡�̒��ׂɂ��ƁA�ۑ��̔̔����z����o������������ƁA�X��1�w�N�^�[��������300���~�̐Ԏ��ɂȂ�A�⏕�����Ȃ���Η����s���Ȃ��ɂȂ��Ă���Ƃ̂��Ƃł��B

�܂��A�S����s�����[���Ȗ��ɂȂ��Ă��܂��B

���̂��߁A�h���[���̊��p�����@�Ȃǂ̋@�B�Ɏ��g��ł��邻���ł��B

��i���̒��ł������X�ї��������Ă���䂪���{�Ȃ̂ł�����A�����̎��g�݂��������ă`�����X���������ėыƂ�����オ���Ă����A�n���������ɂ��Ȃ����ėǂ��Ȃ��Ǝv���������̍��ł��B�i���F�S���j

�P�O.�O�S.�Q�O�Q�R�u�p�[�`�Ńo�[�`�ō��Y�o�[�`�v

�P�O.�O�S.�Q�O�Q�R�u�p�[�`�Ńo�[�`�ō��Y�o�[�`�v���N�����N�ɂ����Ẵp�[�`�N���{�[�h�c

��N���猻�݂ɂ����ăt�B�������h�o�[�`���i�z���C�g�o�[�`���j�c

���̂Q�͋��ɒ����Ԍ��i���ł��i�ł����j�B

�o�[�`���Ɋւ��Ă͌��݂��Ȃ��p�����ŁA�����������獡����ԂЂǂ���������܂���B

���i���R�ɂ��܂��ẮAyoutube�̂ق��œ��X��\���ڂ������������Ă���܂��̂ŁA��������������������B

�����āA���̑���ɂ��X�X�����������i�����S�̍����ޗ����B�A�����H�ꐶ�Y�́u�����Ԕ��ލ��v�ł��B�i�o���X�����ɂĔ̔����j

�����A�����J�o�ł͂���܂����A�������Ⴂ������܂��̂ł��������܂��B

�܂��A�傫�ȈႢ�̓T�C�Y�ł��B

�o�[�`����4�~8�̂݁A��������3�~6�̂݁B

�����ȃT�C�Y�ł��g�p�̍ۂ͔����Ԕ��ލ��̂ق��������ł��ˁB

�܂��d���ł����A�o�[�`���͌�18�ł��d�ʂ���40�s�ɂȂ�A���H���鎞�Ɉ�l�ŐU��̂͂��Ȃ�^�C�w���ł��B

���͖،��i�̑��ʁj�ɂ��Ăł����A�o�[�`�̓t�F�m�[���n�ڒ��܂��g�p���Ă���A���̐ڒ����x�����ɋ����،��ɔZ���F�̃��C���i�ڒ��܂̐F�j���������o�Ă���܂��B

����A�����̂ق��͈ꌩ���c�ƌ����������Ȃ��قǂ������肵���،��B�i�،��ɂ�����肽���ꍇ�̓y�[�p�E�b�h���Ƃ����������܂��B�j

�����Ď��́A�\�ʂ̕\��ł��Ⴄ�Ƃ��납������܂���B

�ؖڂ̗����������o�[�`�͒ʏ�̋t�i�������j�ŁA�̂���Ƃ����ψ�ȓ����̐F�����ł��B

����ɑ������͒ʏ�̒��������ɖؖڂ�����A�Ԑg������������_�ȐF�����i�摜�Q�Ɓj�B

���ׂĂ݂Ă��������̂��Q�ƂȂ��A���Ɍ��L���ȕ\��i�\�ʁj�ł��B

���܂ɍ����̂悤�ɂقƂ�ǔ��������̂��̂�����܂����A����͂���ł܂������̂ł́c�B

�l�I�ɂ͒f�R�����I�V�ł��B

�����ЂƂA������x�̗ʂ̂������ɂȂ�ƁA�قڎ��Y�ɂȂ��Ă��܂����߁A1�`2�������҂������������ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B

����ł��A���݂̃o�[�`�̏��͂��Ȃ�}�V�Ȃ̂ł͂Ǝv���܂��B

����A���������������B�i���F������j

�O�R.�O�S.�Q�O�Q�R�u��H�����v

�O�R.�O�S.�Q�O�Q�R�u��H�����v4���͐V���Ј��̋G�߂ł��B

�ꑫ�����A���X�ł�1����3���ɐV�������Ђ��Ă��ꂽ���Ԃ��ł��܂����B

���ꂵ���A���オ�y���݂ł��B

�������̒ʂ�A���{�̐l���͌��葱���Ă��܂��B

�l��������A�s�ꂪ�������Ȃ�A��Ɛ�������܂��B

�ޖ؉��̐������葱���Ă��܂��B

�܂��A��H�̐������葱���Ă��܂��B

���݁A��H��30���l��ƌ����Ă��܂����A�ߋ�20�N�Ŕ������������ł��B

40�N�O�Ɣ�ׂ�ƁA3����1�ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂��B

����y�[�X���������āA�Z��C�U�̒�����O����Ă��܂��B

����A���������ɒ���Ă��܂��B

���������Ă��邾���łȂ��A��҂��V���ɑ�H�ɂȂ�l�������Ȃ��̂ŁA�ǂ�ǂ���Ă��܂��B

��H�͈�l�e���ƌĂ��l���Ǝ傪��Ȃ̂ŁA���{���i�߂�C���{�C�X���x���������ɂȂ�\��������Ǝv���܂��B

�܂��A���{�͋Ƒ�������߂Ă��܂����A��H����Ƀ��t�H�[���H�����Ă����Ȃ���A�Z�ނ��Ƃ��ł��܂���B

����A���������đ�H�𑝂₵�Ă����K�v������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

����ɂ́A�ҋ����P���K�v�ł��B

���m�Â���ɑ��郊�X�y�N�g���K�v�ł��B

��҂̏����A�������E�Ƃ̏�ʂ��u��Ј��v��������u���[�`���[�o�[�v�������肷�鍑�ɖ����͂���ł��傤���H

�i�����ł����[�`���[�u����Ă��܂����c���j

���X�����̖��Ɋւ��āA�^���Ɏ��g��ł��������Ǝv���Ă��܂��B�i���F�؍ރo�J�l��j

�Q�V.�O�R.�Q�O�Q�R�u�J�o�U�N���v

�Q�V.�O�R.�Q�O�Q�R�u�J�o�U�N���v���N���t������Ă��܂����B

�V�w���A�V�Љ�l�̊F�l���߂łƂ��������܂��B

�F�l�̂��ꂩ��̂���������҂��������Ă���܂��B

���Ă��̎����Ƃ������B

�R���i�Ђ������č��N�͐��N�Ԃ�ɂ��Ԍ��ɍs�������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���H

�l�b�g�Ƃ��G���Ƃ��Łu�s���ׂ��X�|�b�g�x�X�g�����v���Ƃ��A�u���{3�偛���v�ȂǂƂ����t���[�Y�Ɏア���́A��R�̍��̖����ɍs���Ă��܂��B

�s���Ă݂Ċ��������̂����{�T����̈�A��ʌ��k�{�s�ɂ���Όˊ��U�N���B

������N�n�}���Ă���NHK��̓h���}�́u���q�a��13�l�v�ŁA�d�v�ȃL�����N�^�[�ł��錹�͗��i�������̒�j�䂩��̍��ł�����܂��B

���͗��́u���a�i���ǂ́j�v�ƌĂ�Ă��܂����B

����͔͗������]����~�i���݂��ƕl���s�j�Ő��܂���������Ȃ̂ł����A���̊��a�����̖k�{�s�������̂��̒n�ɏ��˂���������A�������炱�̍������܂ꂽ�ƌ����Ă��āA���a�̖��O����J�o�U�N���ƌĂ�Ă��܂��B

�����܂߂��̃h���}�̃t�@���i���Ɋ��a�t�@���j�炵���l�����ɂ���R���Ă��āA�ʐ^���B���Ă��܂����B

�������O�̖؍ނ̖��̂Łu�J�o�U�N���v�͍��̖��O�����Ă��܂����A����͐��m�ɂ͍��̖ł͂Ȃ��āA�J�o�m�L�̒��ԁB

�d���Ă����ޗ��ł��B

���{�̍��ň�ʓI�ɂ悭����̂́u�\���C���V�m�v�ł����A�ʒ��ɐ������Ȃ��̂ƁA�傫���Ȃ��Ă������ɂȂ��Ă��邱�Ƃ������̂ŁA�؍ނƂ��Ďg���邱�Ƃ͂���܂���B

�\���C���V�m�͊Ϗܗp�̖ł��B

���̊����̓\���C���V�m�̖��J�̎�����菭���オ���J�̌�����ł��̂ŁA�\���C���V�m���ӏ܂��ꂽ��ɁA�����������s���Ă݂Ă͂������ł��傤���H

�i�ʐ^��2���̎ʐ^�Ȃ̂Ŗ��J�̎ʐ^�ł͂Ȃ��Ă��݂܂���B�j�i���F���肷���j

�Q�O.�O�R.�Q�O�Q�R�u�p���T���g�v

�Q�O.�O�R.�Q�O�Q�R�u�p���T���g�v����A�j�g���ɍs�����ۂɁA�p���T���g�Ƃ��������W������Ă��܂����B

�����Ⓘ���Ƃ��������͕��������Ƃ͂���܂������A�p���T���g�Ƃ������O�͕��������ƂȂ������̂ŁA��Œ��ׂĂ݂܂����B

�p���T���g�Ƃ́A�X�y�C����Ő��Ȃ���Ӗ����Ă��܂��B

�g�����́A�������̂悤�ɉ����āA���̍�����y���ނ悤�ł��B

�̎�ނƂ��ẮA���O�i���o�C�^�Ƃ������O�ŗ��ʂ��邱�Ƃ������悤�ł��B

���̖́A�̔�����Ă���̒��ŁA�ł��d�����Ƃ��Ă��L���B

���̂����͂܂����H�ł�����̂́A����������Ƃ����ρB

�d���̐؍�@�B�ł��Ȃ��Ȃ����H�����邱�Ƃ�����ɂȂ�܂��B

�����؍�p�̋@����g��Ȃ��Ɖ��H��������炢�d���̂ł��B

���Ȃ݂Ƀ��O�i���o�C�^�Ƃ́A���e����Ő����̖Ƃ����Ӗ��ł��B

�R���́A�~�łɌ�����Ƃ��čl�����Ă������Ƃ��炫�Ă��܂��B�i�̂��Ɍ��ʂ��Ȃ����Ƃ������j

���݂ł͂ƂĂ��Ȗł��B

���̂��߃��V���g�����ł́A���Ǝ���͔F�߂��Ă�����̂́A�A�o�̍ۂɂ͏ؖ������K�v�ȋ敪�Ɏw�肳��Ă��܂��B

���̋L���ł́A���O�i���o�C�^�͗Βh�Ƃ������O�������Ĕ��荞�݂�������ꂽ�������������悤�Ɏv���܂��B

����́A�p���T���g�Ƃ������O�ŐV���Ƀ}�[�P�e�B���O����Ă���̂����m��܂���B�i���F�h�T���R�j

�P�R.�O�R.�Q�O�Q�R�u�Ɩ��v

�P�R.�O�R.�Q�O�Q�R�u�Ɩ��v��Ёi�����s�䓌��j�̋߂��ł́A�}���V���������X�ƌ��Ă��Ă��܂��B

���炭�������Ă��邱�Ƃł��傤�c�B

����A�S���I�ɋƂ������Ă��܂��B

�䂪�Ƃ̋߂��ɂ����u���ꂽ�Ƃ���������܂��B

�g�^��������������A�J�Œ�������������ȉƂ�����܂��B

�䕗�Ȃǂ̓V�Ђʼn��������ŋߗׂ̉Ƃ������鋰�ꂪ����܂��B

�Ƒ�Ƃ��āA��������ƂɔF�肷��ΌŒ莑�Y�ł��ő��6�{�ɂ��Ă��邻���ł��B

�����͌��ʂ��������̂ł��傤���H

�ƕ������y�n�t���łȂ��100�~�Ŕ̔����Ă��������邻���ł��B

����͕ς��܂����B

�y�n�t����ˌ��Ă��ʃR�[�q�[�������Ȃ�āc�B

���ɂ��A���t�H�[�����Ē��ݕ����Ƃ��ē����҂��W���A10�N�Z�ݑ����Ă����Γy�n�������������̕��ɂȂ�Ȃ�Ă�������������܂��B

�ʔ������g�݂����Ă���ȂƁA�A�C�f�A�Ɋ��S���܂����B

���ꂩ��l��������A�Ƃ͑���������̂ł��傤�B

�V�z�̌������Y��Ŋ������Ǝv���܂����A���͌Â������̂ق������킢�����苏�S�n���ǂ�������܂��B

������͕����̌Ö��ƂɈڏZ���A�����ŃR�c�R�c�ƃ��t�H�[���������ƍl�����肵�܂��B

�����ł���Ί������̂ł����A������l�����̖��ł͖����̂œ�����ł��B

�����̓}���V�����D���̓s��h�ł�����c�i���F�Z�M�U�j

�O�U.�O�R.�Q�O�Q�R�u���ł̂䂭���v

�O�U.�O�R.�Q�O�Q�R�u���ł̂䂭���v�F����͗��N��2024�N�x����1�l1,000�~����������邱�ƂɂȂ�u�X�ъ��Łv���������ł����H

���v�Ԗ؍ނ̈���ɂȂ��ė����ŊۂQ�N�̐V�Ď��������A��X�т̘b��ɂ���q���ɂȂ��Ă����������̍��B

�u�X�ъ��Łv�Ƃ͍����̐X�ѐ����Ȃǂ�ړI�ɁA�[�Ŏ҂��璼�ڒ��������ŋ��������ł��B

�܂�A���{�̂��ׂĂ̔[�ŎҖ�6�疜�l���[�ł̑ΏۂŁA�Z���łɏ�悹�����`�ňꗥ1,000�~���������\��̐ŋ��ŐŎ��͔N�Ԗ�U�O�O���~�I

�����ԑ�������H�I

���ł�2019�N�x���ʂ̍������玩���̂Ɍ�t�����z������鐧�x���n�܂��Ă��āA�e�����̂ɂ��̎g���݂����ƁA���悻�������������܂ܗL���Ɏg���ĂȂ��Ƃ��B

�������̂́A�Ȃ�ƂP�~���g�킸�ɑS�z������ɐς����̂��S�̂�20���ɂ��Ȃ�炵���A��������j���[�X�ŃC���^�r���[����Ă��A���v�Ԗ؍ނ����铌���s�E�䓌������̒S���҂́u���܂ł�����������͑S�z�ςݗ��ĂĂ��܂��v�Ƃ̎��B

���������H�I�K�b�J�����ȁ[�䓌��B

�a�J�������A�����{�݂̐V�z��j���[�A���̍ۂɁA�؍ނ𗘗p���Ă��������Ǝv���Ă�����̂́A��̓I�ȗ\��͂Ȃ��A���N�x���S�z�ςݗ��Ă�\��炵���ł��B

�������ɓs��Łu�X�ъ��Łv���ăs���Ƃ��Ȃ������ł����ǂˁc�B

�ł��X�т���̒n�������̂������Ƃ��Ă��A�l�肪���肸�S���E�������Ȃ����A�������̓I�Ȋ��p���@��������Ă��Ȃ������̂łǂ̂悤�Ɏg�������̂��킩��Ȃ������̂ƂŊ��p���Ă��Ȃ��Ƃ����̂������̂������ł����B

���������Ȃ��ȁ[�A����Ȑŋ������Ă��悭�ˁH���Ďv�����A�g���݂����Ȃ��̂ɐŋ�������Ă���Ƃ��l��������ł���ˁB

���͊e�����̂ɑ��āA�l�b�g�ȂǂŎg���݂������\����悤���߂Ă��āA�������Z�ގ����̂̎g�p�̓z�[���y�[�W�Ŋm�F�ł��܂��A�Ƃ̎��B

���ׂ�Ɠs�s���Ȃ̂ɐ��c�J��≡�l�s�Ȃ͗L���Ɋ��p�ł��Ă�݂����B

�ӂނӂށA���Ⴀ���^�V���Z��ł����ł͂ǂ��Ȃ��Ă�́H

�S�N�O�ɋ���̒��w�Z�V�z���ƂŁA�u�w�Z�����ɂ��V�Z�Ɍ��݂ɔ������ݎ��ނ̈ꕔ�Ƃ��Ė؍ނ��g�p�i�ǔA�������j�v�ƂP���݂̂���܂����B

�S�z�ςݗ��ĂĂ͂��Ȃ��������ǁA�܂����̊������ƂقƂ�NJ��p����ĂȂ���ȁ[�A���Ċ����ł��B

���ނ�A�����s�I�������邾�����āA���点�Ă����Ȃ�Ă��Ȃ��łˁI

���̎����̂��܂߁A���{�̐X�ъ��ۑS�A���Y�؍ފ��p�̏�������Ƃ����Ƒ��₵�Ăق����I�ƐS����肤����ł��B�i���F�܂邱��ԁj

�Q�V.�O�Q.�Q�O�Q�R�uOSB�̎g�����v

�Q�V.�O�Q.�Q�O�Q�R�uOSB�̎g�����vOSB�Ƃ����P��͂������ł��傤���H

�V�����A�C�h���̖��O�ł͂���܂���B

OSB�Ƃ̓I���G���e�b�h�E�X�g�����h�E�{�[�h�̓������ł��B

�Z��̍\���p���n�ނƂ��ĊJ�����ꂽ�{�[�h�ŁA�X�g�����h(�ג������)�̌����𑵂��ĕ��ׁi�I���G���e�b�h�z�����j���ꂽ�{�[�h�s�����đw���Ȃ����ނ̂��Ƃ������܂��B

�ޗ��̊ۑ�����Ђɂ��邱�Ƃŕ����܂�悭���p�͈͂��L���A�߂Ȃǂ̌��_���J�o�[�ł��A�Ȃ����p�l���ɂ��邱�Ƃŋ��x��������Ƃ����G�R�Ȕł��B

���X�G�R���N�T�C�g�ł�OSB(EU)��OSB(US)��OSB(JP)����舵���Ă���܂��B

�������̋ƊE�œ����n�߂������͌����L��������܂���B

���{�ɗA�����ꂽ�̂͂��̍��������̂��Ƃ����ƁA2�~4�Z��̗p����n�߂�����̂悤�ł��B

�ʏ�͍\���p���Ɠ����悤�ɁA���n�ނƂ��Č����Ȃ��Ƃ���Ɏg���Ă���OSB�B

���Љ��̂�OSB�̕\�ʂ̓��������A�ʏ�Ƃ͈Ⴄ�p�r�Ŏg���Ă���Ƃ������b�ł��B

�ʐ^���������������B

������͍�ʌ��ɂ�����̓h���Ǝ҂���̃V���[���[���ł��B

���X�Ŕ[�i����OSB�iEU�j�����낢��ȃT�C�Y�ɃJ�b�g���A����ɑg�ݏグ���I�ɂȂ��Ă��܂��B

�����畡���T�C�Y�ɐ蕪����̂́A�J�b�g�����Ԃ���ςł����B

�܂��A����őg�ݗ��Ă�̂���ςł����B

�����悤�ȃT�C�Y����������A�ꖇ�ԈႦ��Ƃ������܂�܂���B

����͐E�l����J���܂����B

�������̓v���t�F�b�V���i�����ƁA��������Ďv���܂����B

OSB�̉\���͂��낢��ȂƂ���ɖ����Ă����Ƃ������ƂŁA���������_��ς��Ă��낢��z�����Ă��������Ǝv�����d���ł����B�i���F�S���j

�Q�O.�O�Q.�Q�O�Q�R�u2.5�~6�v

�Q�O.�O�Q.�Q�O�Q�R�u2.5�~6�v���₢��A�N���ς���Ă������ȃ��m�̒l�オ�肪�~�܂�܂���ˁB

����2�����i���g5000�i�ڂ���l�グ���\�肳��Ă���Ƃ��c�B

���̕����̗D���������������A���C���t���G���U�̉e��������A�����Ȃ�Q�`�R���オ���Ă��܂��A����ɂ͕i�s�����N�����Ă��܂��Ă��邻���ł��B

�^�R���r�j�̂��܂��T���h���\���ȗʂ��m�ۂł��Ȃ����߁A���̗ʂ����炵�Ă���Ƃ��c�B

���̗������Ղ芴���悩�����̂Ɏc�O�ł��B

���l�i���̂܂܂ł����e�ʂ����炷�Ƃ����A�����l�グ���s���Ă��鏤�i���Č��\����܂���ˁB

�Ƃ������ƂŁA���Ђ����̂��сA���l�i���̂܂܂ō����ЂƉ�菬�������邱�Ƃɂ��܂����I�H

�u�i�j�[�I�v�u�ӂ�����Ȃ�[�I�v�Ƃ����������������������Ȃ̂ł�߂Ƃ��܂�(��)�B

�������A�\���N�O�܂ł͕\��́u2.5�~6�v�i�j�S���N�j�Ƃ����T�C�Y�̏��i�����ۂɂ������̂ł��B

���݂�18�~�������ł������A�T�C�Y�͖�760�~��1820�ŁA��ɔ��^�p���̂��߂ɍ��ꂽ���i�ł����B

���^�͎�Ɏ������߂̓y��Ɏg�p������̂ł����A���̌��X�̎��̃T�C�Y�́A�Ⴆ�e�S�A�e���ƌ�����636�~939�AK���ƌ�����640�~940�Ƃ������T�C�Y�����S�ł����B

�^�Ƃ��Ă͂�����ЂƉ��傫�������T�C�Y���K�v�ł��B

2.5�~6���o�ꂷ��O�܂ł�3�~6���g�p���Ă��܂������A�u�n�W�̕��������ʂȂ̂ł��������Ȃ��v�Ƃ������q�l����̂�������̐��ɂ����ꂽ�T�C�Y�ł����B

�����̔����̓r�N�^�ƌĂ��u�蓮���v�̂��̂ł����B

���ꂪ���݂ł́A�قƂ�ǃI�[�g���ƌĂ��u�������v�ɐ�ւ���Ă���A���t������^�̃T�C�Y���@�B�ɂ�莩���I�Ɍ��܂��Ă��܂��܂��B

����ȗ��R������A2.5�~6�͎���Ƌ��ɏ����Ă������̂ł����B

���Ȃ݂ɁA�t�ɏ����傫��1�~2�i���[�^�[�j��1000�~��2000�Ƃ����T�C�Y�������̊Ԃ܂ł���܂������A���l�ɏI���������܂����B

���݂ł́A���̔��^�̃T�C�Y�����ɑ��l�����Ă���܂��B

���Ђł́A�z�[���Z���^�[����̂悤�Ɂu�蔄��v�͂ł��܂��A�����ł����ʂ��Ȃ����Ƃɂ��A����̓A�E�g���b�g�R�[�i�[�̏[���A�X�Ȃ郉�C���i�b�v��T�C�Y�̊g�[���A���q�l�Ɂu�������v�������Ă���������悤�ɕ��L���`�������W���Ă��������Ǝv���Ă���܂��̂ŁA���Ђ����҂��������I�i���F������j

�P�R.�O�Q.�Q�O�Q�R�u�}�b�N�C�[�����ޖ؉���������v

�P�R.�O�Q.�Q�O�Q�R�u�}�b�N�C�[�����ޖ؉���������v��T�̃u���O�ɂ�������Ə������̂ł����A1��29���͎��̑厖�Ȑl�̖����ł����B

���N�A94�ł��S���Ȃ�ɂȂ�܂����B

�����ڂ��X�e�B�[�u�}�b�N�C�[���Ɏ��Ă��āA�J�b�R�悩�����B

�q���̍�����������Ă�������X�e�B�[�u�}�b�N�C�[���ł��B

���w�Z�̎��̉ċx�݂̎��R�ۑ�́A���v�Ԗ؍ނ̗я�ɗ����Ă��閳�C�̒[�ނ��g���āA�ꏏ�ɂ����Ȃ��̂�����܂����B

4�N�����炢�̎����������A�����͂ɒ��킵�����Ƃ�����܂��B

����͉��̖������ł��傤���c�B

�������Œn���ɍ��A�h�����āA���[�^�[�����āc�B

���ۂɐ����Ă������ǂ����������鐅�����Ȃ������̂ŁA���ǂ����Ɛ�������͂��ł������ǂ������������̂ł������A���͑喞���ł����B

������̓��j���A��͂�я�ňꏏ�ɗV��ł�����Ă�����A�ʂ肪����̐l���؍ނ��ɗ��܂����B

�K���ȃT�C�Y�̒[�ނ������āA�u���꒸�Ձv�Ƃ����̂ɑ��A�l�D���t���Ă��Ȃ��̂ɏu���Ɂu300�~�ł�����v�ƁB

���̎��A���͂ǂ�����Ēl�i�������̂��s�v�c�Ɏv���܂����B

�؍ނ͗��ĒP���Œl�i��t���܂��B

�Z�Ղ�ÎZ�����ӂ������X�e�B�[�u�}�b�N�C�[���ł��B

���v���ƁA���̒[�ނ̑̐ς��v�Z���A���̎���̗��ĒP���������āA����ɂ��̗��p���l���v�Z���Ēl�i���o�����̂��Ǝv���܂��B

���̐����̏o�������Ȃ������ł��悭�o���Ă��܂��B

�����悭�āA��悪��p�ŁA���m��ŁA�y�����X�e�B�[�u�}�b�N�C�[���B

���̓���̃X�e�B�[�u�}�b�N�C�[���ł����B

���炩�ɂ����肭�������B�i���F�؍ރo�J�l��j

�O�U.�O�Q.�Q�O�Q�R�u�Ёi����j�̖v

�O�U.�O�Q.�Q�O�Q�R�u�Ёi����j�̖v���A���N�O����N���N�n�̓p���[�X�|�b�g�����邱�Ƃɂ��Ă��܂��B

�N���N�n�͂ǂ��֍s���Ă���R�̐l�ō��݂����Ă��܂��B

�����K�₵�����Ǝv���Ă��邨�X�Ȃǂ́A�������x�݂ŕ܂��Ă��邱�Ƃ������A���̎����ɍs���ꏊ�Ƃ��āA���ł��N�����x�ŊJ���Ă���_�Е��t�͌����Ă���Ǝv���܂��B

�i���w�ō��ޏꍇ�͒N�����Ȃ������ɍs���܂��B�j

�_�Ђ⎛�ɂ͑�R�̖����邱�Ƃ��ł���̂ł����A����K�₵���z�J�̋v�ɓ��_�Ђɂ́A���ɒ������Ёi����j�̖�����܂����B

�Ђ̖͈�R�Ɉ�{�Ƃ�����قNJȖł��B

�Ђ̖͔��ɐ������x�����ƂȂ�ɂ�300�N������Ƃ������A���݂͍ޖƂ��Ă����̂ł���Ђ̌��͔��ɏ��Ȃ����߁A�ō����؍ނ̂ЂƂł��B

�������x�����߂ɔN�ւ��l�܂��Ă��đϋ�����ۑ��͂������A���̍ނō����H�|�i�i���ɗL���Ȃ̂͌�Ղ⏫���Ձj�͍ō����i�Ƃ���Ă��܂��B

�e�͂�����Ѝނ̌�Ղ⏫���ՂőłƁA��p�`���Ɨǂ����������邻���ł��B

�܂��A�Ђ̍ޖ͒��悯�̍��肪���邻���ł��B

���Ƃ��ƞЂƂ������O�̗R���́A�R�₷�Ƃ��̉�����悯�ɂȂ������Ƃ���u�J���v�̖��O�ɂȂ����Ƃ�����������܂��B

�Ђ̎�q�͖؍ނ�������ɊŁA���݂ł͂قړ���ł��Ȃ������ł����A���������吳����̕������݂�ƓV�Ղ���Ƃ��Ďg�p����A���Ắu���{�ō����̐H�p���v�Ƃ��Ĉ�����Ă��������ł��B

����ȑf���炵�����u�������ƂĂ��x�����ɃR�X�g��������v�Ƃ������R����A�A�т���Ȃ����c�O�łȂ�܂���B

������ɂ��Ă��M�d�Ȗ�N�n���猩�邱�Ƃ��ł��A���͍K�悪�ǂ��C�����܂��B

���Ȃ݂ɞЂ̉Ԍ��t�́u�w�́v�B

�v�ɓ��̐_�l�́A���Ɂu����ɓw�͂�����v�Ƌ����������������̂ł��傤���H�i�j�i���F���肷���j

�R�O.�O�P.�Q�O�Q�R�u�̉�b�v

�R�O.�O�P.�Q�O�Q�R�u�̉�b�v�́A�킩��₷�����t�ł͉�b�͂��܂���B

�������R�~���j�P�[�V�����͂Ƃ��Ă��܂��B

���t�̑���ɁA����Ŏ��ȕ\��������̂ł��B

����ɊW�����ȉ��̂悤�Ȃ��Ƃ��A���Ċώ@���ꂽ���Ƃ�����܂��B

�L�����́A�T�o���i�ɐ����Ă���A�J�V�A�̖̗t��H�ׂ܂��B

�A�J�V�A�́A���̕ߐH�҂�ǂ��������߂ɗt�̒��ɗL�Q�������W�߂܂��B

�łɋC�Â����L�����́A���R�ړ����܂��B

�����������ׂ̖Ɉړ�����̂ł͂Ȃ��A�P�O�O���[�g���͗��ꂽ�Ƃ���Ɉړ����ĐH�����ĊJ���܂��B

�Ȃ�����قǗ����̂ł��傤���B

����́A�t��H�ׂ�ꂽ�ŏ��̃A�J�V�A���A�܂��̒��ԂɌx������点��K�X�i�G�`�����j�U���邩��ł��B

�x�����������́A�܂��H�ׂ��Ă��Ȃ��i�K�ŗL�ŕ������������͂��߂܂��B

������L�����͒m���Ă��邽�߁A�H�ׂĂ�����������ꏊ��A����Ɉړ�����̂ł��B

���̂悤�Ȃ��Ƃ̓T�o���i�ȊO�̐X�ł��s���Ă���悤�ł��B

�u�i��i���Ȃǂ������悤�Ȃ��Ƃ����Ă���悤�ł��B

�܂��A�l�ԂƓ����悤�ɁA���d�C�M���𑖂点�đ̓��ɏ���`�B���邱�Ƃ��ł��܂��B

�������̑��x�́A�l�Ԃɂ͂قlj������x�ł��B

�ꕪ�ň�Z���`���������܂Ȃ��Ƃ����Ă��܂��B

��������t�̒��ɖh�q�������W�߂�܂łɁA�ꎞ�Ԃقǂ�����悤�ł��B

�����̐g�Ɋ댯�����܂��Ă���Ƃ��ł������̑��x�ł��B

���͐l�Ԃ��́A�����炩�Ȃ̂�������܂���B�i���F�h�T���R�j

�Q�l�����@

�w�������̂���ꂴ�鐶���x�y�[�^�[�E���H�[�����[�x�����@���J��\��

�n���J���m���t�B�N�V�������Ɂ@

�Q�R.�O�P.�Q�O�Q�R�u�R�Ύ��v

�Q�R.�O�P.�Q�O�Q�R�u�R�Ύ��v�ŋ߁A�����͉J���~��Ȃ�����22���������A�����ŃJ���J���̓��{�͉Ђ��������ŋN���Ă��܂��ˁB

���E�e�n�ł����ɑ����̎R�Ύ����������Ă��܂��B

��N�A�č��J���t�H���j�A�B�A���[���b�p�A�J�i�_�̎R�Ύ�����X�I�ɕ���Ă��܂����B

���[���b�p�����ł��A��N�̎R�Ύ��ɂ��v�Ď��ʐς́A�����s�̖ʐς�2�{�ȏ�ɂȂ��Ă��܂��������ł��B

�����s��2�ȏ㖳���Ȃ��Ă���Ƃ́A�z����₷��ʐςł��ˁB

���{�ł͂���قǂ̑傫�ȎR�Ύ��͂���܂��A���N�R�Ύ��͔������Ă��܂��B

���̌����͖��N1000���ȏ�ɋy��ł��܂��B

�R�Ύ��̌����́A�l�I�Ȃ��̂����ł͂Ȃ����R������������܂��B

�̂Ȃ��Ƃ��Ƃ�ʼnЁH�ƁA�s�v�c�Ɏv����������܂���B

�����������t�����ȂǂŎC�ꂠ���Ύ킪�ł��R���オ������A�Ód�C���������Ĕ����܂��B

����͖h���悤������܂���B

�R�Ύ��͋ߔN�������Ă��邻���ł��B

�C��ϓ����e�����Ă���Ƃ������Ă��܂��B

���Ƀ��[���b�p�ł͔M�g�������A��̐������オ��قǂŁA�R���������ĎR�Ύ����e�n�ŋN���Ă��܂��܂����B

���������X�т͂��Ȃ�̋K�͂ɂȂ�܂��B

���̂܂܋C��ϓ��Ŗ��N�̂悤�ɎR�Ύ���������������A����ɐ��Ԍn�ɐr��ȉe�����ł邱�Ƃł��傤�B

�l����Ƃ����Ƃ��Ă��܂��܂��B�i���F�Z�M�U�j

�P�U.�O�P.�Q�O�Q�R�u�T���Łw�ƂƂ̂��x�v

�P�U.�O�P.�Q�O�Q�R�u�T���Łw�ƂƂ̂��x�v�F���܁A�ƂƂ̂��Ă܂����H

�ꕔ�}�j�A�̊Ԃŗ��s���Ă��錾�t�ŁA���͎��ɂ��Ă�Ǝv����u�ƂƂ̂��܂����I�v�B

���������́A�قƂ�ǂ̒j�����D���ȃT�E�i������̃h���}�u�T���v�œo��l����������Ɍ����Ă�A�m�ꌾ�B

�ŋ߂ł̓T�E�i�|���q���Ă����̂����邻���ŁA���q�̊Ԃł��Ђ����ɗ��s���Ă���Ƃ��B

�u�ƂƂ̂��v�Ƃ����̂́A�T�E�i�������C���x�e�����肩�������ƂŖK�������A�g�����X��Ԃ̂��Ƃ��w���炵���ł��B

��́A�����g�T�E�i�ɓ���@����N�ɂP�邩�Ȃ����H���Ċ����Ȃ�ŁA�ւ��`�����Ȃc�킩���ł��Ȃ����ǃl�c���炢�ɂ����v���Ă܂��i�j�B

����A�X�[�p�[�K����D�����q���A�����͐�T�E�i����I�Ƌߏ��̃T�E�i�t���K���ɍs���Ă݂��͂������ǁA���X�ɋA��B

�����Ԃ�Ƒ����A���ė����ˁ`�ƕ����ƁA

�u���Z���̃K�L���ƂƂ̂��܂����I�Ƃ������ăE�W���E�W�����āA�T�E�i�P����40���҂��I�i�{�j�v�Ƒ��q�B

���������Ă��̊Ԃ܂ŃK�L�����������ɁA�}�ɃI�W����`�b�N�Ȏ��������܂��Ȃ�(^^;�B

�Ȃ�قǁ[�A�������T�E�i����ɂ��Ȃ��Ȃ��n�[�h�������Ȃ����ȁA�Ƃ����G�s�\�[�h������܂����B

����Ȃ�����A�j���[�X�ō��Y���ō�����o�����T�E�i���Љ�Ă��܂����B

�o�����T�E�i�́A���O�̒ʂ蓛��̒M�^�T�E�i�ŁA�؍މ��H��Ђ⌚��X�ȂǐE�l�ɂ��n���h���C�h��1��1���J�ɐ�������Ă���Ƃ��B

�ȒP�ɐݒu���ł��ړ����ł���̂������ŁA�B�Ȃǂ��g�킸�A�Z���t�őg�ݗ��Ă���؍ރL�b�g�ɂȂ��Ă邻���ł��B

YouTube�ł��o�����T�E�i�g�ݗ��ĂĂ݂��I�I�ȓ��悪�������A�b�v����Ă��܂����B

�{�萙�A���쐙�A�l�����A���搙�ȂǁA�S���̖؍ނ����p�������̃v���C�x�[�g�}�C�T�E�i�A�P��/137���~����l�b�g�̔�����Ă��܂��B

���̍���Łw�ƂƂ̂��x�Ȃ�āA�Ȃ�Ƃ��ґ�Ȃ��ł����`�B

���Y�؍ނł����ƋC�y�ɃT�E�i���y���߂鎞�オ�߁X����\�������܂��I(�O�ÁO�j�i���F�܂邱��ԁj

�P�O.�O�P.�Q�O�Q�R�u�`�p�f�r���[�v

�P�O.�O�P.�Q�O�Q�R�u�`�p�f�r���[�v���N�ɂ킽���Ė؍ފ֘A�̎d���ɏ]�����Ă��鎄�ł����A������̌������Ă��܂��܂����B

����́A�]����̎�F�ɂ��铌���؍ޕu���ɏ��i���������ɍs���Ƃ����d���ł��B

��F�͐V�؏�ׂ̗�ɂ���A�V�؏�܂ł͂��傭���傭�������ɍs���̂ł����A����n���Ď�F�n��͂Ȃ��Ȃ��s�����Ƃ�����܂���ł����B

�v���C�x�[�g�ł͊C�ނ�����ɍs�������Ƃ͂���܂����c�B

��������Ƃ����x��������̂���Q�[�g�Łu���߂Ĉ������ɗ��܂����B�v�Ɠ`����ƁA�菇��������Ă���t�@�C������n����Đ��������Ă���܂����B

���ɏ���̒��ԏ�ɎԂ��~�߂Ď������ɍs���A��t�ɂē`�[�����s����đҋ@���܂����B

�Ƃɂ����~�n���L��ŁA�������ɍs���ɂ������̂���ςȂقǂł����B

���ꂩ��A20�����炢�ҋ@���ČĂяo����������ςݍ��ޏꏊ�ֈړ��ł��B

�܂������������ɂ����Ԃ�������܂��B

���悢��ςݍ��݂Ƃ������Ƀg���u�������I

�w�����b�g����Ȃ��Ɛςݍ��݂ł��Ȃ��̂ł��B

���i�w�����b�g���邱�Ƃ͋H�Ŏ����Ă��܂���ł����B

���ꂩ��܂��������ւƖ߂�w�����b�g����āA���Ƃ��ςݍ��݂��I���邱�Ƃ��ł��܂����B

�������Ƀ��[���Ɍ��i���Ȃ��Ɗ��S���܂����B

�A����Q�[�g�ɂē`�[���Ƃ炵���킹�Ă���̑ޏ�B

��Ԃ̑������̌��ƂȂ�܂����B

�Ƃɂ����R�̂悤�ɖ؍ނ��ς݂������Ă��āA�����ɂ���Ɩ؍ޕs�����R�̂悤�Ɋ������o�����ƂȂ�܂����B�i���F�S���j