- ホーム

- コラムバックナンバー2022

| 第975話 | 「涙のお別れ」 | 第976話 | 「捨てられない思い出」 |

|---|---|---|---|

| 第973話 | 「竹の油抜き」 | 第974話 | 「毎年恒例大掃除」 |

| 第971話 | 「甘露蜜」 | 第972話 | 「こきりこ」 |

| 第969話 | 「単層林と複層林」 | 第970話 | 「木喰上人紀行」 |

| 第967話 | 「鉄道と木の深い関係」 | 第968話 | 「メンテナンスの大事さ」 |

| 第965話 | 「誕生日の木」 | 第966話 | 「鳥越神社本社担ぎ棒」 |

| 第963話 | 「古材趣味」 | 第964話 | 「円安と木材価格」 |

| 第961話 | 「ナラ枯れ」 | 第962話 | 「曲げわっぱとアクセサリー」 |

| 第959話 | 「木材のリサイクル」 | 第960話 | 「団体旅行」 |

| 第957話 | 「フジの木」 | 第958話 | 「タブノキ設立」 |

| 第955話 | 「日光東照宮」 | 第956話 | 「古代ローマの木造建築」 |

| 第953話 | 「国産回帰」 | 第954話 | 「メタバースでDIY」 |

| 第951話 | 「久しぶりの出張」 | 第952話 | 「日本の夏」 |

| 第949話 | 「木材と楽器」 | 第950話 | 「木遣りと鳥越祭」 |

| 第947話 | 「47分の4」 | 第948話 | 「木のつく地名」 |

| 第945話 | 「不安な気持ち」 | 第946話 | 「こえだちゃんと木のおうち」 |

| 第943話 | 「抜型メジャーデビュー」 | 第944話 | 「生け花」 |

| 第941話 | 「晩白柚(ばんぺいゆ)」 | 第942話 | 「木材業者登録証」 |

| 第939話 | 「明るくなったジム」 | 第940話 | 「御柱祭2022」 |

| 第937話 | 「木のストロー」 | 第938話 | 「伐木チャンピオンシップ」 |

| 第935話 | 「CLT本格活動開始」 | 第936話 | 「卵型薪ストーブ」 |

| 第933話 | 「林業な映画」 | 第934話 | 「シャッターアート完成」 |

| 第931話 | 「木り絵」 | 第932話 | 「カカオの木」 |

| 第929話 | 「合板もショック」 | 第930話 | 「ROOVY物語」 |

| 第927話 | 「外へ飛び出そう」 | 第928話 | 「第55回木材産業振興大会」 |

| 第925話 | 「がんばれ受験生」 | 第926話 | 「今年のテーマは…」 |

26.12.2022「捨てられない思い出」

26.12.2022「捨てられない思い出」仕事の役割変更のため、以前よりも配達で走り回ることが多くなりました。

以前よく通った道を久しぶりに通過することがあり、駅周辺の様子の激変に驚かされます。

道幅も広がり、建物も新しくなり小奇麗になりましたが、私にはチョット居心地が悪いです。

先日、建築の仕事も覚え始め面白くなった頃に材料を納品した建物が、解体のシートに覆われているのを見つけました。

現場監督、施工をする大工さんと和室の材料の打ち合せに苦労した現場でした。

その他、バブルの頃に係わった凝りに凝った建物がありました。

円形の廻り縁など、当時の建築雑誌にも掲載されましたが、しばらくしたら解体、更地。

その跡地には普通のマンションが建ってしまいました。

これらの建築に係わった人は、その建物を忘れることはないと思いますが、年を取るとスイッチが入らないとなかなか思い出すことができなくなりますね。

思い出は楽しい事ばかりですが、建物が解体、更地になり新しい建物が建ったら、建築中の思い出はなくなってしまうのでしょうか。

20年程前、母の体調が悪くなり、入院を勧めましたが嫌がり、良くなって家に帰ってこようと説得しましたが、結果的に家に帰って来ることはできず、他界しました。

その後、家の整理をしていたら、下駄箱に母の靴がたくさん入っていました。

色々な事を思い出し、処分することができませんでした。

大好きな作家の五木寛之さんも「捨てるから、捨てない生き方に変わらないと、人類も地球ももたない」と言っています。

スクラップ&ビルドから脱却して、少なくても私の世代と孫たちの世代が、同じ建物見て同じような思い出を話せたら良いなと思います。(文:Akio)

19.12.2022「涙のお別れ」

19.12.2022「涙のお別れ」みなさんには直接関係ありませんが、弊社では来年よりお客様の担当替えを実施することになりました。

前回が2007年でしたので実に16年ぶりとなります。

こんなに長い期間、担当が変わらないというのも非常に珍しいことかとは思いますが、それは各担当者みなそれぞれがお客様と良好な関係を構築できていたのであったからではないかと思います。

しかし、2020年から始まったこのコロナ禍が状況を一変させました。

関東近郊は多少ウロウロ出来ましたが、東京から地方へ行くことは当然許されず、もっぱら電話のみの営業活動でした。

やはり対面でないと、なかなかうまく伝えられないことがあったり、相手の心情までは感じ取れなかったり、この3年非常にもどかしい思いをしてきました。

今年になり、ようやく少しずつ顔を出せるようになってきたところだっただけに、この担当替えは個人的には非常につらいものがありました。

やはり16年もお付き合いさせていただいておりますと、それなりに関係性も深くなっており、もはや家族同然、親子、兄弟、親友といえる仲までになれた方もたくさんおられます。

特に新潟のYさんSさん、仙台のTさんSさんなどには本当によくしていただきました。

Yさんは本業の傍ら、エコモクの素材を積極的にご利用いただいております。

写真はキャンプ用品のケースに合わせた天板を竹の集成材を使って作られたものです。

あっという間にテーブルに早変わりしてしまうというような画期的な製品をはじめ、多岐にわたり数多くのスバラシイ商品を輩出されております。

また、訪問のたびに夜遅くまで、時には朝方まで(笑)お付き合いいただき、昼も夜も精力的なその姿に学ばせていただいたこともたくさんありました。

帰りの新幹線内で気が付くと目頭があつくなっておりました。

列車内で涙するのは子供の時、数週間滞在した田舎から帰ってくる道中以来です。

いやはや60近いオッサンなのに、恥ずかしいかぎりです。

でも、みなさん本当にありがとうございました。(文:正さん)

12.12.2022「毎年恒例大掃除」

12.12.2022「毎年恒例大掃除」今年もあと数週間。

寒くて慌ただしい季節になってきました。

そして、うちの会社は毎年恒例の大掃除。

年に一度、土曜日に出勤してもらい全員で掃除します。

事務所だけでなく、木材を在庫している倉庫があるのでそこそこ大変です。

毎日各所を分担して掃除しているので、それほど汚れてはいません。

それに、今年は倉庫の床を塗装したので、一度きれいにしているし、そのため以前よりも汚れにくくなりました。

それでも木屑が出るし埃も積もります。

当日はみんな埃まみれになって掃除してくれました。

有難いです。

事務所の床には無垢のラワンを使っているのですが、大掃除の日にワックスをかけます。

去年は国産の蜜?ワックスをかけてみました。

マットで自然な風合いが残り、とてもよかったです。

今年は…写真のAUROのワックスにしてみます。

AUROは自然塗料で有名なドイツのメーカーです。

サッカーワールドカップでは日本が劇的な勝利をおさめましたね。

その一戦にエールを送るために、ドイツ産にしてみます。

ありがとう、ドイツ。

それと、実は来年スペインとの取引を計画中です、マジで。

今年はラワン合板の値段がかなり上がりました。

来年は下がってくれるといいのですが…。

いずれにしても、木材に感謝しながら大掃除し、ワックスがけをして一年を締めくくりたいと思います。(文:木材バカ四代)

05.12.2022「竹の油抜き」

05.12.2022「竹の油抜き」先日、いつもお世話になっている加工屋さんに行きました。

いつもきれいに整頓されている職場に、見慣れない卓上コンロがありました。

てっきり餅でも焼いていたのかと思い聞いてみたら、竹の油抜きをしていたとのこと。

竹の油抜きには2種類の方法があるそうです。

熱湯に竹を入れて煮込んで油分を取る湿式法と、直接火であぶって油を滲み出させる乾式法。

その加工屋さんは、竹をコンロで焙って油抜き、つまり乾式法をしていたのです。

そしてなぜ竹の油抜きをするのかというと、色艶を出すということもありますが、生竹のままだと含んでいる水分でカビが生えてしまったり、虫が入り込んでしまったりするのでそれを防ぐためです。

竹を加工するには必要な工程ですね。

加工屋さんに他にもいろいろ竹のことを学びました。

竹の伐採や油抜きの時期も基本的には決まっていて、伐採は秋、油抜きは冬に行われるそうです。

竹の性質上、時期によって自身に蓄えている養分や水分の量が異なり、異なる時期に伐採すると腐りやすくなるそうです。

ちなみにこの加工された竹から凧用の竹ヒゴを作るそうです。

お正月に間に合うのかな?(文:くりすけ)

28.11.2022「こきりこ」

28.11.2022「こきりこ」先日、富山へ出張したときにお土産屋さんに寄りました。

その店内に、「こきりこ」が展示されていました。

こきりこは、中世のころから使われている竹製の打楽器です。

古くから大道芸人が使ってきました。

民族芸能で多く使われ、特に、富山県の南砺市五箇山地方に伝わる民謡、その名も「こきりこ節」が有名です。

ちなみに、こきりこ節は、農作業のあいまに行われた田楽や田踊りなどから派生してもので、日本で最も古い民謡と言われています。

音楽の教科書に採用されたことから、ご存じの方も多いかもしれません。

毎年九月に南砺市では「こきりこ祭り」が行われており、いまにいたるまで伝えられています。(文:ドサンコ)

参考

富山県観光公式ガイド

NHK

平凡社世界大百科事典

21.11.2022「甘露蜜」

21.11.2022「甘露蜜」某ショップに行った際に、蜂蜜と甘露蜜が売っていました。

甘露蜜ってなんだ?と思い帰宅して調べてみました。

蜂蜜は花由来のものと樹液のものと、大きく分けて2種類あると。

何年も蜂蜜を食してない私はまったく知りませんでした。

蜂が木の樹液を直接集めているのではありません。

アブラムシなどの昆虫が食べた樹液が、体内を通過する際に酵素と合わさり、排泄されます。

それを蜂が集めた物が甘露蜜です。

ミネラルが豊富だといわれています。

利用される樹木は松、オーク、トチ、アカシア、モミなど様々な樹木です。

どんな味なのか?全種類の甘露蜜を食べてみたい。

蜂蜜は甘すぎて食べようと思わない私でも、お気に入りの味が見つかるかも。

元々は樹液ですが、昆虫の排泄物だと想像すると躊躇する気持ちも…(文:兄貴6)

14.11.2022「木喰上人紀行」

14.11.2022「木喰上人紀行」先月、山梨県立美術館に特別展を見に行くついでに、他にどこか行く場所がないか?検討していたところ「木喰の里・微笑館」を見つけ、行ってみました。

それは山梨・身延町の山深い場所にあり、「木喰上人」という江戸中期に現存した修行僧であり歌人の生まれた場所にあります。

木喰上人は、22歳で出家し、45歳で木喰戒を受け、56歳で日本廻国に出発、61歳から造像を始め、93歳で生涯を終えるまで独特な笑みをたたえた丸みのある像を各地で千体以上彫り続けた人物です。

木喰戒とは、五穀(米・麦などの穀物)を断ち、火を通した物を取らず、山菜や木の実を食べて生活するという厳しい修行。

木喰上人は各地で人々の悩みを聞き、救済の願いを込めたくさんの仏像を彫りました。

その仏像には、ふっくらと優しい笑みを浮かべた穏やかな表情のものが数多くあります。

庶民の願いに寄り添うように仏像は彫られ、庶民の心のすぐ傍に仏像はあったと思います。

北海道から鹿児島までの2万キロの旅の道中、木喰上人は様々な人々の苦しみや喜びを見たでしょう。

木喰仏の特徴である微笑みは、83歳を超えてから晩年の作品に見られるもので、すべてを包みこむようなあの穏やかな笑みと言われています。

そして「まるまると まるめまるめよ わが心 まん丸丸く 丸くまん丸」という、上人の歌の中でも超有名な歌(小泉元首相が在職当時、座右の銘にしているとメルマガで紹介した)が生まれました。

そう言われれば、最近職場や家庭で、いつもにこにこ穏やかに笑えていたかな…?

振り返れば、不機嫌になって周りの人に優しくできてない自分がいたかも…。汗

半生を木の実を主食とし、木の仏像を彫り、木と共に生きた木喰上人。

木喰仏のような柔らかく丸くあたたかな笑顔で生きていけたらと願います。

合掌…(-人-) 。(文:まるこんぶ)

07.11.2022「単層林と複層林」

07.11.2022「単層林と複層林」皆さんは「単層林」という言葉をご存じでしょうか?

あまり聞いたことはないと思います。

私も聞いたことはありません…。

この単層林とは日本の場合、木材生産を目的として植林されたスギやヒノキなど特定の針葉樹に偏った林のことです。

植林された人工林は国土面積の4割を占め、このうちのなんと9割が単層林なのだそうです。

単層林のほうが伐採コストが安く済みます。

そうは言っても日本のような急峻な山が多いと、海外のような広大な平地の単層林にはかないませんが…。

その単層林を広葉樹などに植え換えて、複層林として生まれ変わらせ、里山を復活させようとするプロジェクトがなされています。

なぜそのような取り組みが必要なのでしょう。

それは、単層林は太陽光が入りにくく下草も少ないため土壌がもろく流出しやすいためです。

複層林にすることで樹種が豊富になり、落ち葉などで土壌も豊かになり土砂の流出も防げるからです。

災害に強い国土づくりですね。

なかなか時間のかかる大変な取り組みだど思いますが、山が健康になるのは人間にとっても良いことだと思います。

自分の住んでいる地域は山地ではないですが、昔は田んぼだらけで人工的な自然があったよなぁと思う今日この頃です。(文:ゴン)

31.10.2022「メンテナンスの大事さ」

31.10.2022「メンテナンスの大事さ」以前、当社には「木のヘイ」というサイトがありました。

ブロック塀ではなく、木の塀にしましょうという事業でした。

現在は閉鎖されていますが、先日材料を納品した現場を見てきました。

アセチル化木材に当社推薦の塗装をし、施工は先方の業者様が行いました。

アセチル化木材は、京王線の高尾山駅の外壁として大々的に使われるほど、耐水性が高く腐らない木材です。

7年前に販売しましたが、木の塀は凛として立っていました。

反りや割れは生じていない様子。

寸法安定性と耐腐性抜群です。

でも、残念ながら塗装の一部が剥がれ落ちていました。

ピシッとした木の塀を期待したのですが、少々残念。

2年ほど前にも、腐らないデッキ材はないかとのお問い合わせがあり、アセチル化木材を販売しました。

かつて「木のヘイ」を立ち上げた時に学んだ事が役に立ちました。

その時、塗装は塗膜性を使用してくださいとおススメしましたが、結局メジャーな浸透性塗料を使用することに。

結果、1年で表面の変色が発生してしまいました。

紫外線、恐るべしです。

先日見に行った7年前の木の塀も、再塗装等のメンテナンス作業をすると凛とした塀が復活すると思います。(文:Akio)

24.10.2022「鉄道と木の深い関係」

24.10.2022「鉄道と木の深い関係」もう過ぎてしまいましたが、数日前の10月14日は鉄道開業150周年に当たる日でした。

あちらこちらで、さまざまなイベントが行われており、鉄道好きの私にとって今月は心躍る月間となっております。

所属はあえて言えば「乗り鉄」でしょうか。

この数十年は高級列車も続々とお目見えしていますよね。

JR東日本の「四季島」、JR西日本の「瑞風」、JR九州の「ななつ星」など、どれも一生乗ることができなさそうなほど、超高級車両です。

これらに共通しているところは、木材をたっぷりと使用していることです。

昔の客車と言えば、もちろん木製でした。

それから長い間、木から遠ざかっていた感じがしますが、ここに来て回帰し始めたのです。

ただ、今回お話ししたいのは、列車ではなくそれを支えるレールの下でがんばっている枕木。

昔の枕木はほとんど木製でブナ・クリ・ヒノキなどが使われていたそうでが、今はほとんどコンクリート製になってしまっていますよね。

加工性はよかったものの、その耐久性がせいぜい20年ほどというところに問題があったそうで、今では地方のローカル線くらいでしか見ることが出来なくなってしまっています。

ですが、近年「鉄道総研」様により間伐材のチップを使った枕木が開発されたそうです。

こちらの強度や耐久性は従来のムク材より高く、価格はコンクリートより安いそうです。

スバラシイではありませんか。

さらに地方の沿岸部などでは、JRが所有する防風防雪のために植えた鉄道林なる木がたくさんあるそうで、枕木の安定供給に一役買ってくれそうなのだとか。

古くなった枕木もその後は古材としてガーデニングなど、いろいろなところに再利用されているとか。

私も引退したら、地方のローカル線などをゆっくり乗って日本一周してみようかなと、かねてから思っておりました(六角さんの呑み鉄のように)ので、今から楽しみです。

弊社もあと2年ほどで創業120周年!

まだまだガンバリたい気持ちはありますが、果たしてそれまで持つのか?この老体(笑)(文:正さん)

17.10.2022「鳥越神社本社担ぎ棒」

17.10.2022「鳥越神社本社担ぎ棒」先日、佐久間木材の倉庫からこの写真の木材が出てきました。

サイズは180ミリ×180ミリ。

太いです。

どうやらこれ、鳥越神社の本社神輿の担ぎ棒の切れ端のようです。

なぜ担ぎ棒の切れ端がうちの倉庫にあるのでしょうか…。

鳥越神社は佐久間木材の氏神様で、台東区の蔵前橋通り沿いに鎮座する小さな神社です。

ただ、本社神輿がすごく大きいことで有名。

うちの初代と二代目が氏子総代を務めさせていただいたほど、佐久間家とはご縁の深い神社です。

実は1982年(昭和57年)に、二代目大吉が本社神輿の担ぎ棒を寄贈しました。

それ以前の担ぎ棒は1928年(昭和3年)のものだったようで、約54年経っており大分痛んでいたそうです。

初代喜三郎の五十回忌供養の意味も込めて二代目大吉が鳥越神社に寄贈したとのことです。

なんでも、南木曽町の桧1000本の中から選び、予備も含めて5本を伐採。

10カ月の天然乾燥の後に170×155×6500ミリに製材したそうです。

長さ6500ミリの通直な材を探すのは、容易なことではなかったと想像します。

さてこの担ぎ棒、いったいあとどのくらいもってくれるでしょうか?

また、次回に同じサイズの良材を探し出すことは可能なのでしょうか?

現在の担ぎ棒を前回の寿命と同じくらいもたせるとすると、次回は2039年(令和21年)頃。

おっと、二代目大吉の五十回忌と重なります。

汗、汗、汗です。(文:木材バカ四代)

11.10.2022「誕生日の木」

11.10.2022「誕生日の木」自分の生まれた月に当てて定められた宝石を「誕生石」といいますね。

誕生石を身につけていると、病気や災害を避けて幸運に恵まれるという文化があります。

実は木にも「誕生日の木」というものが存在します。

それも2種類。

一つは日本の某住宅会社と某木材会社が共同制作した月毎に12種類ある「誕生木」。

日本に馴染み深い12種類の木が選定されています。

1月=松 2月=胡桃 3月=桧 4月=山桜 5月=杉 6月=樟

7月=栃 8月=欅 9月=朴 10月=栗 11月=銀杏 12月=樅

該当する誕生木で作成された雑貨や家具などを自ら持ったり、大切な人にプレゼントするなんて、なかなか良いアイディアですね。

もうひとつは一般財団法人日本植木協会が提唱している誕生樹木で、こちらの「誕生日の木」は「誕生石」少し違って、星座や月毎の12種ではなく日毎の365日分も存在します。

みなさんの誕生日の木はいかがでしたか?

ワタクシは大島桜でした。

大島桜は葉っぱが桜餅に使われる木です。

新宿御苑に大島桜があるみたいなので、今度行ってみようと思います。(文:くりすけ)

03.10.2022「円安と木材価格」

03.10.2022「円安と木材価格」ドル円相場で記録的な円安が続いています。

円安になると当然、外国からの輸入品の値段は上がります。

日本は、世界有数の森林大国であるにもかかわらず、木材の自給率(しいたけ原木や燃料用を除く)は42%程度しかありません。

つまり多くの木材を輸入しています。

当然、円安はその大部分に影響を与えます。

日銀が発表した木材・木製品における国内企業物価指数の速報値によると、2020年を100とした場合、2022年8月は174.6ポイントとなっています。

2021年同月比でみても20.2ポイント高くなっています。

これはかなりの上昇率ではないでしょうか。

ただ、一部で木材の在庫がかなり溜まってきているという数字もあったり、全国的にスギやヒノキの素材や製品の価格は高止まりし、少し下がってきている傾向もあります。

北米材もしかりです。

木材の値段は、今後一体どうなっていくのでしょうか。

私には全く分かりません…。(文:ドサンコ)

参考

林野庁

林野庁

日銀

農林水産省

26.09.2022「古材趣味」

26.09.2022「古材趣味」古材を趣味で集めている人に会いに行ってきました。

元々は解体の会社を経営されていて、数十年かけて集めたとおっしゃっていました。

私は小さいころ、山の麓にある母親の実家に夏休みになると必ず行っていました。

築100年ぐらいの茅葺屋根で、太い柱や梁が黒光りしている家でした。

とても居心地が良く、その頃から古材が好きだったのかもしれません。

古材の置いてある場所にお伺いし、話を伺った後に「好きに見て回っていいよ」と言っていただきました。

数多くの古材を見て回りましたが、時間があっという間に過ぎ、飽きることもありませんでした。

木の立派なテーブルとイスが置いてあり、眺めていると私の様子を見て「すごいでしょ」と。

屋久杉のテーブルとイスで、当時はデパートで2000万ぐらいで売られていたとのこと。

価格に驚きました。

他にも屋久杉のテーブルがあり、持って行くかいと言われましたが、丁重にお断りしました。

貴重で高価な物をいただくことは私にはできません。

小さな我が家には置く場所もありませんし…。

ご挨拶して帰る道中、古材が好きなことを改めて認識しました。

いつか自分の家を古材で建築したいと思いました。

しかし、妻には絶対反対されて実現は無理だとも思いました。

妻はマンションに住みたい派なので…。(文:兄貴6)

20.09.2022「曲げわっぱとアクセサリー」

20.09.2022「曲げわっぱとアクセサリー」先日見たTVで、曲げわっぱの女性職人を紹介していました。

ご存じの通り、曲げわっぱは主に杉でつくられる入れ物です。

弁当箱の場合、木が適度に水分を吸ってくれて、冷めてもご飯がふっくら美味しい。

奈良時代から続くといわれる日本の伝統工芸品です。

曲げわっぱの一大産地は秋田県・大館市。

材料となるのは樹齢150年以上の天然杉で、柾目と言われる木目がまっすぐ伸びた部分だけを使います。

木目が曲がっている部分だと、曲げた時に折れてしまい使えません。

厳選した木材は一晩水に漬け、しっかり水分を吸わせた後、80℃のお湯で煮ること2時間以上。

こうすることで木が柔らかくなり、曲げることができるようになります。

取り出した熱々のうちに曲げないと、どんどん冷めて曲がりにくくなり、きれいな形にならない。

「最初の頃はヤケドしていました。そのうち手の皮も面の皮と一緒に厚くなったので、ヤケドしなくなりました(笑)」と彼女。

20歳で職人に、32歳で伝統工芸士の資格を取得、その腕は折り紙付き。

去年2月についに独立を果たしましたが、女性職人の独立は大館の曲げわっぱ業界では初めてなんだとか。

曲げわっぱのお客さんは女性が中心で、だからこそ自らが「欲しい」と思う商品作りを目指していて、「普通のサイズだけでなく、小さいサイズのコロン、としたカワイイ感じを心掛けて作っています」とのこと。

また、曲げわっぱの技術を応用して杉で作ったアクセサリーも商品化。

入社した時からアクセサリーは作りたいと提案しましたが、「そんなの、お金にならない」と言われ、その時はあきらめましたが、「どうしても作りたかった」と言います。

実はモノが小さくなればなるほど手間や技術が必要になるので、採算とは逆行してしまうけれど、「作りたいものを作りたい」というのが独立した大きな理由でした。

「樺綴じ」と言われる最後の仕上げも山桜の皮でつなぎ目を縫い留め、とても手間が掛かるデザインにしていますが、他の職人さんに「大変だ、よくやるね」と驚かれても、すべては「可愛くしたい」というこだわりで作っているそうです。

確かに他の曲げわっぱは、綴じ部分が専用のホチキス(?)みたいなもので綴じてあって、そこにデザイン性は無いものがほとんど。

彼女の作る作品は、すべての角を丁寧に面取りしていてコロンと可愛く仕上げていて、オジさん職人が作るものとは違って本当に可愛く見えました。

私も曲げわっぱに昔興味があって、「自分で作る体験教室とか行ってみたい!」なんて思っていたので、秋田に行った時には体験するか購入したいと考えています。

余談ですが、離れて暮らす私の娘(現在バリバリITエンジニア)が、この番組を見て感動し、「私もクリエイティブな仕事をする!」と、興奮して連絡して来たのです。

「え?まさか会社辞めるの? まさか独立なんかしたり?」とビビって聞けば、去年から今勤めている会社が副業を許可したんだとか。

具体的にまずはどんな副業をするか全然決めていないそうですが、今後の彼女のチャレンジが楽しみです。(文:まるこんぶ)

12.09.2022「ナラ枯れ」

12.09.2022「ナラ枯れ」皆さん「トトロの森」をご存じですか?

埼玉県と東京都にまたがる狭山丘陵がその森で、スタジオジブリの「となりのトトロ」のモデルとなった森として有名な場所です。

いつかはサツキやメイちゃん気分を味わいに訪れてみたいなと思っています。

そんな森で、あるトラブルが発生しているとの新聞記事を見かけました。

それは、ナラ枯れという樹木の病気で、まだ秋でもないのにまるで紅葉したかのように葉が枯れてしまっているそうです。

ナラ枯れという病気は、カシノナガキクイムシが媒介する菌によってナラなどの樹木がかかる伝染病です。

水を吸い上げる機能が失われて、葉が変色し、最後は木が枯死してしまうという恐ろしい病気です。

以前は東北の日本海側などで見られていたそうですが、近年では本州各地に広がり、被害が深刻化しているそうです。

ナラ枯れが発生した森の周囲では、触れただけで皮膚がただれる猛毒キノコ「カエンダケ」も発生しやすくなるとのこと。

さらに恐ろしいですね。

人間界でもコロナがいまだに終息していませんが、自然界でもこんな伝染病が流行しているなんて、地球の未来は大丈夫か?と不安になるばかりです。(文:ゴン)

05.09.2022「団体旅行」

05.09.2022「団体旅行」先日、テレビを見ているとプロジェクトXの再放送をやっていました。

由布院温泉がなぜ温泉日本一を続けられているかという物語です。

高度経済成長期、隣には湯量日本一を誇る別府温泉があり、団体客を中心に皆そちらに行ってしまい、由布院温泉は廃業する旅館が出てきました。

そこで3人の男達が立ち上がります。

大正時代にまとめられた林学博士・本多静六氏の「森林公園の中にあるような町つくりを目指すべきだ」を基本方針とすることに。

3人はドイツの田舎町のホテルに視察旅行に行き、その地のオーナーから「静けさと緑と空間が大切で、我々はみんなでそれを100年間考え守ってきた」との言葉に感銘を受け、「昔ながらの景観」を維持してきました。

バブル期には地上屋から町を守りました。

町の人たちは景観を守るだけではなく、色々なイベントを企画し、マスコミに露出。

お客様は団体客から個人客へと変わっていきました。

我が社も私が入社した頃は、社員募集の要項に「年2回旅行あり」と書かれていました。

社員はもちろん、お客様、仕入先も一緒にいつも賑やかに旅行を行ってきました。

でも最近では社員のみんなも社員旅行を望まなくなり、全然行っていません…。

先ほど登場した本多静六博士は、明治神宮の杜を設計しました。

明治神宮は昨年創建100年を迎え、本多博士の目指した「永遠に存続する森」は営み続けているようです。

木々は適切に管理しないと持続しません。

これからも日本の自然を守っていきましょう。

PS:コロナが落ち着いたら由布院温泉に行きたいです。(文:Akio)

29.08.2022「木材のリサイクル」

29.08.2022「木材のリサイクル」早いもので東京オリンピックが終わってもう1年。

あっという間ですね。

当時、日本各地から木材を集めていろんな施設を作ったのですが、その後解体され、木材たちはそれぞれのふるさとに戻ったそうです。

大変な作業だったことでしょう。

千葉市では、鴨川市で採れたスギを再利用し森の中にウッドデッキを作ったと、先日テレビニュースで紹介しておりました。

ちなみに木材の一部に選手村で使われた証となる焼き印も押されているそうです。

その数日後、今度は三重県の建設会社が建築現場ででた端材を無料にて提供し、大好評だったというニュースを見ました。

現場の前に箱を置き、その中にスギやヒノキの切り落としを入れたところ、1日で全部なくなったこともあったそうです。

代表の方は、常々この廃材となってしまう木材がもったいないと感じていたとのこと。

同様な取り組みを大分県でも行っている会社があるそうです。

弊社でも、コロナ禍になって以来時々行っておりまして、つい先日も夏休みということもあり、小さなお子様もたくさんご来店いただき、大好評のうちに終了しました。

木材のリサイクルが明らかにブームになってきているのではないでしょうか。

これらを踏まえて、弊社では現在「古材を取り扱おう」という企画を始めております。

さすがに、無料で…というわけにはいきませんが、詳細は近日中にyou tubeにアップする予定ですので、みなさま乞うご期待ください!(文:正さん)

22.08.2022「タブノキ設立」

22.08.2022「タブノキ設立」タブノキは日本に自生するクスノキ科の広葉樹です。

日本各地に巨木が残っていて、神社の鎮守の森にもよく大木として育っています。

日影に強く、潮風にも耐えるので、海岸近くの防風樹としての役割にも最適です。

材は腐りにくく、建築、家具、彫刻材などに使われます。

枝葉を乾かして線香や蚊取り線香の材料にもなります。

こんなにも役に立つ木なのに、タブノキってあまり知られていません。

何ででしょうか?

私にはその点が逆に親近感が湧きました。

名前の由来もグッときます。

「霊が宿る木」→「霊(たま)の木」→「たまのき」→「たぶのき」に変化していったとのこと。

今年の4月、タブノキの苗木を購入し、ベランダに植えました。(写真参照)

そして、今年の10月に成木を隣地に植える計画を立てています。

なぜやたらとタブノキにこだわるようなったかというと、新法人「タブノキ株式会社」を設立したからです。

今まで個人でやっていた事業を、法人でやることにしました。

すくすくと逞しく、事業として育って行ってほしいと願ってのネーミングです。(文:木材バカ四代)

16.08.2022「フジの木」

16.08.2022「フジの木」実家にフジの木があります。

約30年前、親戚からいただいた植木鉢の小さな苗は、日の当たらない場所で育てているのにも関わらずぐんぐん大きく育ち、今では2階のベランダに蔓を巻いてベランダを覆ってしまうほどです。

毎年4月にこのフジの木を見て、「立派に育っているけど花が全然咲かないな」と思っていました。

フジの木は亀戸天神や足利フラワーパークなど見事なフジ棚で観光スポットとして有名です。

紫色の綺麗な花を咲かせます。

数年前、人気アニメでフジの花が映えスポットとして流行っていたので、実家のフジの木も「花を咲かせてくれないかな」と祈っていました。

もう30年も経っているのに全く花を咲かせる気配がないので、もしかしたら、親戚が父に「これはフジの木だよ」と言ったけど、実は違う似た樹種ではないかと思うようになってきました。

そこでスマートフォンのgoogleレンズというアプリで、木の葉などを写真で撮ってすぐにその場で木の樹種を検索してみました。

調べたら間違いなくフジの木のようでした。

親戚を疑ってしまって申し訳ない気持ちです。

花を咲かせないのは、ちゃんと手入れしていなかったのが原因かもしれません。

来年の4月に花が咲いてくれるように、剪定したり栄養も補充して手入れしていこうと思います。(文:くりすけ)

08.08.2022「古代ローマの木造建築」

08.08.2022「古代ローマの木造建築」先日、法隆寺がクラウドファンディングで境内の整備費用を募ったというニュースがありました。

法隆寺といえば、世界最古の木造建築として有名です。

現存するものとしては最古ですが、海外にももちろん木造の建築物は古代からありました。

あのローマ帝国でも木をつかった建築物があったのです。

しかも、2000年以上も昔にです。

古代ローマには、インスラという5階建て以上の木造集合住宅がありました。

低層階は、ローマン・コンクリートと呼ばれる火山灰を主成分とした古代のコンクリートで作られました。

高層になると、軽い建材が当時はなかったため木造で作られていたそうです。

ちなみに、現代の常識とは異なり、2階の物件のほうが一番値段が高く、高層になるほど価格は安かったようです。

これには、いくつか理由ありました。

まずエレベーターが無かったため、火災や地震の時に早く逃げられるといった理由。

また、建材に強度がなかったため、高層の階ほど壁を増やさなければならず、部屋の面積も狭くなってしまうためです。

高層木造建築は、いままた盛り上がりをみせつつあります。

現代ではどんな木造建築ができるのか楽しみです。(文:ドサンコ)

参考

NHK

日経クロステック

古代ローマライブラリー

01.08.2022「日光東照宮」

01.08.2022「日光東照宮」数十年ぶりに日光へ行ってきました。

1つ手前のインターで降りて、杉並木街道を窓を全開にして走り、杉の香りを楽しみました。

東照宮に到着すると、まだ駐車場は空いてました。

木々に囲まれた東照宮は、心が清められる感じがしました。

入場券を買い、中に入っていくと神厩舎・三猿がすぐにあります。

有名な見ざる聞かざる言わざるだけでなく、全ての猿を見ました。

続いて改装が終わっている陽明門へ。

綺麗に塗り直され、色彩鮮やかで特に白色が際立っていました。

眠り猫、家康公の墓所から唐門へ。

唐門の龍が素晴らしく、しばし見入ってしまいました。

白く塗られた柱の中に木肌の龍が彫られていました。

最後に薬師堂の鳴き龍を見てきました。

天井は桧板が34枚はめこまれていて、中央部分が屋根の方向へ6センチ反りあがっています。

龍の顔がちょうど反りあがっている中央部分にあり、音が天井と床との間で反響しやすく

鳴いているように聞こえます。

当時の人がそこまで考えて設計したのならば、すごい技術だと感心します。

心安らぐひと時でした。(文:兄貴6)

25.07.2022「メタバースでDIY」

25.07.2022「メタバースでDIY」つい最近までめちゃくちゃハマっていたゲームで『あつまれ どうぶつの森』(通称:あつ森)っていうのがあります。

Nintendo Switch用ゲームソフトで、新作が発売される頃は毎回入手困難になるアレ。

まっさらな無人島で豊かな自然に囲まれて必要なものは自分で一つずつ手作りし、自分だけの理想の島を作りあげていく、今流行りのメタバースです。

時間と季節の進み方は実際の今暮らしている地域とまったく一緒の設定ができ、四季折々の楽しみが1年中満載!

ハマっているヒトは、1日8時間以上あつ森ワールドにどっぷりつかっているらしい(ワタシの事ではありません(^_^;))アブないゲームでもあります。

そのあつ森の中で最も重要な役割のあるのは「木」。

道具はもちろん、家具、楽器、おもちゃ、床や壁材などありとあらゆる物を自分で作っていくわけですが、当然そのほとんどに木材が使われます。

どうやって木材を手に入れるのかというと、まず自分で苗を植えて(針葉樹と広葉樹の2種類ある)育てて増やします。

広葉樹は果物が生ったり花が咲くなど、木材を手に入れる他にも楽しめます。

中には「カネのなる木」もあり、木材がとれる他に成長するとお金が実って収穫できるという夢のような木もあります(笑)。

育った木を自分で作った石の斧で叩くと、柔らかい木材、硬い木材、普通の木材の3種類を得る事ができます。

それぞれ木材の特長を生かした道具や家具が作れるのですが、その種類の多さと言ったら!

カラーバリエーションを含めたら、3,000種類以上あるんだとか。

お部屋をさまざまな樹種のミックスウッドや寄木のフローリングにしたり、自作クローゼットをホワイトウッドやチェリーウッドやアッシュにしたり…。

何時間プレイしても飽きない!←おいおい(^_^;)

いやいや、メタバース世界で木材を活用してばかりではいかん!!

現実世界で木材使わないと!

反省反省〜!(文:まるこんぶ)

19.07.2022「国産回帰」

19.07.2022「国産回帰」前回のコラムで、ロシアに対する制裁措置がとられ、ロシア産カラ松の輸入が禁止されるという話題を紹介しました。

いまだにロシアの侵攻は止まらずに、多くの人々が悲しい思いをしています。

その様な状況ですが、最近ふと気が付いたことがありました。

それは、弊社に入荷してくる針葉樹合板のスタンプが国産材100%と印字されているのです。(当店で販売している国産カラ松合板とは別のお話です。)

以前は国産材50%以上と印字されていました。

いよいよロシア産ラーチ単板の在庫がなくなったようです。

国産材100%というと、一見喜ばしいようなことですが、現状としては複雑な思いです。

入荷してくる国産針葉樹合板の中には、杉を原料にした合板もあり、反りがかなり強く出ている板もあります。

現場では扱いにくいなどとの苦情の声も聞かれましたが、このご時世ですからと納得していただきました…。

やはり杉は乾燥が難しいのだろうと思います。

それから、単価もまだまだ上昇しています。

最近の経済新聞の記事にも、国産材合板価格が1年で2倍となり、当面は高値で推移するという恐ろしい記事が掲載されていました。

ちなみにそれに伴い中国産の針葉樹合板の輸入量が急増していて、5月の前年比は48倍にもなったそうです。

国産材回帰してくれるのはとてもよろこばしい事なのだけど、需要と供給のバランスがきちんと取れて、価格がそれなりに落ち着いてくれる時が早く来てほしいと願うばかりです。(文:ゴン)

11.07.2022「日本の夏」

11.07.2022「日本の夏」朝の連ドラ「ちむどんどん」を録画してよく見ています。

終戦後の沖縄北部の家族の成長物語です。

夏の夜、家族で食事をしたり、縁側で三線引きながら歌ったり、開けっぴろげな家で話は進みます。

それを見ていると、蚊に刺されないのかなと心配になります。

昔の沖縄の家は台風と暑さと湿気との戦いで、風を通すため開放的な家でした。

しかし戦後はアメリカ軍の影響でコンクリートの家が増えました。

また、エアコンの普及で非開放的な住宅が増えていきました。

本土の方は、杉や松の葉っぱを燃やした煙で蚊を遠ざけたそうです。

人も煙たかったでしょうね…。

そして寝るときは蚊帳の中で寝ます。

私が小さいころ、蚊帳の中で寝ていたのを覚えています。

120年前、アメリカから輸入された除虫菊を使用した蚊取り線香が発明されました。

最初は棒状でしたが、渦巻き型になり、一晩中燃焼できるようになって普及しました。

今では世界中に輸出をしているそうです。

今年の日本の夏は暑いですが、今のところ我が家ではエアコンを止め、窓を開け、自然の風の中で蚊取り線香を焚き、過ごしています。(文:Akio)

04.07.2022「久しぶりの出張」

04.07.2022「久しぶりの出張」先月、ナント約2年半ぶりに仙台へ出張に行ってまいりました。

コロナ禍になる前以来ということです。

それまではほぼ毎月のように通っていましたので、とてもとても懐かしく感じました。

駅前付近はすっかり様変わりしており、空き地だったところにいきなり巨大なビルが出来上がっていたり、逆に大きな空き地が出現していたりと、2年半のブランクをあちこちで感じざるを得ませんでした。

東北最大の大都市ですから、それなりの規模のお客様も多く存在しております。

新しいお客様にもまだご挨拶もできてないと言うのに、昨年来からの「ウッドショック」により、何度値上げのお願いをさせていただいたことか…。

しかし、その度にこころよく、渋々と…承諾していただきました。

誠に申し訳ありません。

ご理解ありがとうございました。

ですが、今年に入ってからは値段もさることながら、いよいよいろんなアイテムで品切れが起きるようになってしまいました。

その現状のご説明や代替品のご案内、さらに再度の価格改定のお願いに、未だ終息の見えないコロナ禍の中、数件のお得意様を訪問させていただきました。

久しぶりの対面となった訳ですが、いやぁーみなさん変わらずお元気でよかったよかった!

当然ですが、まだアクリル越しでの対面となる会社様もありましたが、やはり電話やリモートで感じていたもどかしさをほとんど感じることなく、スムーズに会話が進みました。

コロナ禍、ウッドショックともまだしばらくは収まりそうにありませんが、多大なるご支援とご信頼をいただき、とても大きな力をいただけた大変有意義な出張となりました。

あちこちイタイ所だらけの老体にもう少しムチ打って、お客様のためにガンバリますよー。(文:正さん)

27.06.2022「木遣りと鳥越祭」

27.06.2022「木遣りと鳥越祭」木遣りというと、威勢のいい町火消の方々に唄われる唄をイメージされるかと思いますが、本来は、読んで字のごとく木を遣り渡す(運ぶ)という意味です。

大木など運び出す時、その力を一つにまとめるための掛け声、合図として唄われたものでした。

林業家の労働歌といったところでしょうか。

近年では、鳶の方々に受け継がれ、神社の祭礼や建前の儀式など、おめでたい行事で歌われる祝儀の歌になりました。

聞き心地のいいメロディーといいましょうか、何とも幸せな気分になります。

日本人特有の感覚なのでしょうか?

外国の人にアンケートを取ってみたいです…。

さてこの木遣り、先日の鳥越祭でも聴かせてくれました。

日が落ちて本社神輿の提灯に火が入れられ、高張提灯がずらっと並ぶ中、粋な半纏を着た頭連中が声高らかに歌う木遣り。

すばらしいです。

本当に見に来ていただきたい。

今年の鳥越祭はコロナの影響で本社神輿を担ぐことができませんでした。

でもきっと来年は大丈夫。

そんな気にさせられる大祭でした。

鳥越神社の本社神輿は、千貫神輿と呼ばれるほどの大きな神輿です。

その大きな神輿を、当時から氏子のみでは持ち上げることができなかったと思われます。

そこで、力自慢の鳶の方々や、地元のやくざの方々の力を借りて本社神輿を町の隅々まで渡御させることができたのです。

やくざと言っても、現在のそれとは役割が違っていました。

怖い存在でもありましたが、いざという時に役に立つ存在だったのです。

いつしか金儲けの暴力集団になり、また警察の力が増し、地下に潜らざるを得ない存在になり、逆にチンピラがのさばるように…。

話がそれていってしまいました。

木遣りは我々材木屋とも繋がる、ぜひ聴いていただきたい唄なのです。(文:木材バカ四代)

20.06.2022「木材と楽器」

20.06.2022「木材と楽器」先日、仲良くさせていただいているお客様から依頼を受けました。

「仕事ではなく個人的な趣味で使うのですが、楽器の材料を木材で探しているので協力してもらえますか?」

楽器の名前はカリンバといって、アフリカの楽器です。

カリンバは板の上に並んだ金属の棒を親指ではじいて演奏する楽器。

別名でハンドオルゴールともいわれていて、オルゴールのルーツだそうです。

探されている材料は音の響きに重要な土台の板の部分で、ご希望の木材は私が多く取り扱っている合板ではなく、無垢の木材。

(写真は以前につくられたカリンバ初心者キットによるもの)

音が響く硬めの材ということでブナ材をご提案。

厚みを5ミリに加工して納品。

喜んでいただけました。

板の材質によって大きく音質が変わる楽器カリンバ。

無垢のブナでつくられたカリンバがいったいどんな音を出すのか楽しみです。

(私が作るのではないけど…)

また、お客様はまだカリンバ製作においては勉強段階で、もっといろいろな木材で作ってみたいとおっしゃっていました。

そのやる気と向上心。

素晴らしいと思いました。

私も見習わなければ。(文:くりすけ)

13.06.2022「木のつく地名」

13.06.2022「木のつく地名」日本でも毎年、さまざまな自然災害が発生します。

その際に、地名はその土地の歴史を伝えるものなので、重要だという意見があります。

たとえば、「さんずい」がつく漢字の地名は水にゆかりがあることが多いです。

今は整地されていたとしても、もともと湿地だったり、水害があったことが伝わっていることがあります。

では、木のつく地名はどうなのでしょうか。

たとえば六本木や代々木など、東京都内にもたくさん木のつく地名があります。

地名の由来は諸説あることが多いです。

古い地名については特にそうです。

六本木についていえば、この付近に松の大木が六本あったこと、または木偏の字が含まれる武家屋敷が六つあったことが由来とされています。

また、代々木については、代々このあたりに住んでいた村人がサイカチの木(マメ科の木)を育てていたこと、または現在の新宿御苑東門近くににモミの老大木があったことがその由来と伝えられています。

サンズイの地名と違って、あまり物騒な由来ではなさそうです。(文:ドサンコ)

参考

平凡社大百科事典

江戸東京博物館

渋谷区HP

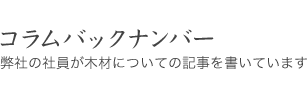

06.06.2022「47分の4」

06.06.2022「47分の4」47都道府県のうち、県名のどこかに「木」が付くのはたった4県のみ。

青森県、栃木県、山梨県、島根県です。

島根県は、木が由来で付いた県名ではないようです。

青森県は、港の近くに松が青々と生い茂る森があり、漁師が港に向かう時の目印になっていました。

その森を漁師たちが次第に青森と言うようになったのが由来だそうです。

栃木県は、トチの木が由来だと思いきや違いました。

天照皇大神を祀る社があり、その棟に十本の千木(装飾用の材)がついていたため、十の 千木でトチギと呼ばれ、栃木の漢字が当てられたそうです。

まあ、諸説あるようですが…。

山梨県は、ヤマナシの木が多いことから付いたというのが通説です。

奈良時代から山梨郡と呼ばれていました。

その他、「山が成す」や、「山が無し」が起源だという説もあります。

47都道府県のうち、「木」が由来で名前が確実についた県は青森県だけのようです。

市町区村で調べたら、いったいどれだけ「木」が由来の場所があるのでしょうか?

時間はかなり掛かりますが、調べるのも楽しいかもしれません。(文:兄貴6)

30.05.2022「こえだちゃんと木のおうち」

30.05.2022「こえだちゃんと木のおうち」皆さんは「こえだちゃんと木のおうち」をご存じですか?

1977年7月に誕生したタカラトミー(当時:タカラ)のミニドールつきハウス玩具シリーズです。

最初に発売されたのはシンボル商品となる、木の形をしたハウス玩具「こえだちゃんと木のおうち」でした。

絵本の世界から飛び出してきたようなかわいらしい見た目と、木のおうちにエレベーターなどの楽しい仕掛けが当時の女の子たちの間で大ヒットし、絵本や文房具などの周辺商品も多数登場しました。

当時TVの子ども向け番組のみならず、これでもか?!ってぐらいCMが流れ、女の子たちの憧れのおもちゃだったんです。

でも今の時代と違って何千円もする大型のおもちゃなんか気軽に買ってはもらえない時代。

そうは言っても「めちゃくちゃ欲しい!」って気持ちを捨てきれず、自分で図工の時間に画用紙でニセモノの木のおうちを作ったのを覚えています(;^ω^)。

ホンモノの木のおうちでは、屋根のボタンを押すと木の枝の部分が上に開いてお家になる…という仕掛けがスゴすぎました。

その後、木のおうちのおもちゃは、お庭とテラスが追加されたり、すべり台が追加されたり、10個のお部屋が一気に飛び出すボタンがついたとか、最近では木のおうちは3階建てになり、エレベーターが電動で動くようになったり、と時代と共に進化してるんだとか。

スゴい!!こんなおうちに住んでみたい!!

木のおうちは、男子にとってのトムソーヤーの冒険のツリーハウスと共に、今も昔も「永遠の夢」なんです。(文:まるこんぶ)

23.05.2022「不安な気持ち」

23.05.2022「不安な気持ち」最近、世界では暗いニュースが多く不安な気持ちになりますね。

コロナウイルスも収束する気配が見えず、中国の都市封鎖の影響で生産や物流に支障が出てきています。

また、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻で多くの命が奪われ、原油価格は高騰し、それに伴いいろいろな物価が上がり家計が圧迫されています。

そのロシアに対する制裁措置の中で、我々木材業界にも影響が出ています。

ロシア産カラマツが輸入禁止措置の取られたことはご存じでしょうか?

今回の制裁で輸入禁止措置が取られたのは38品目。

金額にすると約160億円分で、そのうちの約100億円分が木材関係を占めています。

全体からすると大した金額ではないですが、ロシア産カラマツは他の地域の材に比べて密度が高く強度も高いです。

国産のカラ松に代替が進んでいますが、その国産カラ松を奪い合って価格が高騰している状況です。

今後、制裁措置の期間が長引けば、価格はさらに需要と供給のバランスが崩れて上昇してしまうでしょう。

いまでさえ上がっているのに…。

一刻も早く世界の平和が訪れることを切に願います。

ウクライナの方々のように命の危険はありませんが、商売上の不安な毎日が続いています。(文:ゴン)

16.05.2022「生け花」

16.05.2022「生け花」私の従妹に生け花をやっている人がいます。

たまに、会社のエレベーターホールにお花を活けてくれます。

枝ぶりも見事で、水をこまめに替えることで長い期間楽しませてくれます。

お墓参りの時に立ち寄る花屋さんは、いつ行っても店が開いています。

ある時、「お休みはいつですか。」と聞いたところ、「元旦だけです。生き物を扱っているので、休めません。」との返事。

ビックリしました。

先日、「樹木の想い」という芥川賞作家の藤田宜永さんの本を読みました。

華道家のリクエストに応え、崖の上の花や、枝ぶりのよい木を所有者から買求め伐採し、花展にベストの状態で提供する花材屋(かざいや)の物語です。

一度は刈り取った花や木々を、花材屋、花屋さん、華道家さんにより、生け花として見事に楽しませてくれます。

勉強になります。(文:Akio)

09.05.2022「抜型メジャーデビュー」

09.05.2022「抜型メジャーデビュー」それは忘れもしない今年の4月23日土曜日。

自宅でいつもどおりにNHKの正午のニュースを見ながら昼飯を食べていたときのことでした。

今までならニュースのあとは、「生活笑百貨」という番組が始まり笑いこけるというパターンだったのですが、残念ながら長く続いたこの番組も3月で終わってしまったのです。

始まったのは1985年4月という、ナント私のサラリーマン人生の始まりと同じ時期。

非常に親しみを感じていた番組でしたので、37年の歴史に幕が下ろされると発表されたときはガックリきました。

で、そのあと始まった番組が「探検ファクトリー」なる中川家がいろいろな工場を探検してまわるという内容で、この日は東大阪の段ボール工場を訪れておりました。

段ボールと言えば、真っ先に浮かぶのは梱包材として使うということだと思いますが、そのスバラシイ強度を生かし、今やいろいろなモノが段ボールで作られていることを紹介しておりました。

その工場には、さらに自社で特別に強度を増した段ボールを使ったベッドや家具、おもちゃの素材などいろいろなモノが展示されておりました。

本当にスバラシイ商品の数々で思わず「いいなぁ〜」とつぶやいておりました。

と、突然、その作り方の説明が始まり、「この抜型で段ボールを抜きます」という言葉と同時に「段ボール用の抜型」が数秒間テレビ画面を占拠したのです。

合板の上に刃物や罫線、カラフルなゴムが立ち並び、それはそれは非常に美しく、私は「いやいやいやいや、うぉーマジかー」という言葉とともに大興奮してしまいました。

「抜型」をご存じない方には、なんのこっちゃ?って感じでしょうが、37年間この合板にたずさわってきた私にとっては一瞬でしたが、それはとてもとてもウレシイひと時でした。

礼二クンが、抜いた段ボールのカスの部分を「おお〜気持ちいい〜」と言いながらペンで突き落としていたのが、印象的でした。

「抜型」がNHKのテレビで映されたことが過去にあったでしょうか?

おそらくないと思います。

非常にニッチである抜型業界が堂々のメジャーデビューしたのです。

NHKに映ったあの合板が、実は弊社特製の合板だったのです。(文:正さん)

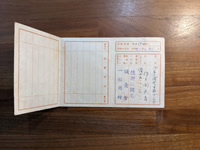

02.05.2022「木材業者登録証」

02.05.2022「木材業者登録証」東京都木材団体連合会から事業者認定書が送られてきました。

合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定です。

この他、材木屋は行政に業者登録する必要ないと思っていたのですが、相当古い「木材業者登録証」を発見しました。

東京都が発行したもののようです。

裏面は…

昭和23年ですね。

登録番号は3372番。

通し番号かどうか分かりませんが、当時は相当材木屋の数があったと思われます。

今はかなり数が減っています。

減る一方で、新たな起業なんて聞いたことがありません。

東京都内だと500社に満たないのではないでしょうか?

氏名の欄には先々代の個人名が書かれています。

氏名の欄には先々代の個人名が書かれています。当時はまだ法人になっていなかったのですね。

登録取り消しに関する注意事項がずらずらっと書かれていますが、その中に面白い一文が…。

「正当の理由がないのに需要者に対し木材の販売を拒否したとき」

当時は業者がお客様を選ぶほど売れていた時代だったと聞きます。

すごい時代です。

でも待てよ…。

コロナから始まったウッドショックとロシアのウクライナ侵攻により、木材が高騰し、品薄状態が続いています。

実際に現在はお得意様以外の方々にはお売りできるほど在庫がないのです。

ある意味、業者がお客様を選ぶ現象が起きています。

歴史は必ず繰り返します。

過去に学んで将来に備える。

考えさせられる昨今です。(文:木材バカ四代)

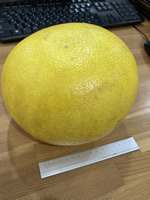

25.04.2022「晩白柚(ばんぺいゆ)」

25.04.2022「晩白柚(ばんぺいゆ)」先日、お世話になっている某会社社長のところに訪問したところ、「うちの山で収穫したこれをくりすけさんにあげるよ」と言って、仕事場の奥から持ってきていただいたのは…。

柑橘系の爽やかな匂いとともに、デコポン2個と、20センチは超える、見たことのない大きな柚みたいなもの。

その大きい柚みたいなものは、晩白柚(ばんぺいゆ)と言われるフルーツ。

初めて知りました。

「実家の九州からふたつ晩白柚の苗の木を持ってきて、1本は今年ちゃんと実をつけてくれた。これだけ実が大きいとミカンの木を荒らすサルでさえ持って行かないよ(笑)」と某会社社長。

私は晩白柚のことに非常に興味を持ったので、早速調べてみました。

晩白柚とは、世界最大級の柑橘類で、苦みが少なく香りの強いフルーツとのこと。

生産の97%が熊本で生産されており、私みたいな関東の人間にはあまり知られていないかもしれません。

カボチャくらいの大きさがあるにも関わらず、畑で栽培されるのではなくて、ミカンの木みたいに、1本の木から収穫されるのが凄いですね。

ありがたくいただいた高級なフルーツの晩白柚。

まだ食べずにしばらくは部屋に置いて、爽やかな香りを楽しみたいと思います。(文:くりすけ)

18.04.2022「御柱祭2022」

18.04.2022「御柱祭2022」数え年で7年に一度に行われる諏訪大社御柱祭が、4/2から始まっています。

ただ今回は異例の開催になっているようです。

1200年の歴史ではじめて、人力による曳航を中止して、トレーラーで運搬したことをはじめ、有名な「木落し」や「川越え」も取りやめたそうです。

御柱を雪解け水で清める川越えは、ポンプで川の水をくみ上げて橋の上で放水している映像がニュースで流れていました。

往年の川越えと比べると、熱気に欠ける寂しい様子に見えました。

新型コロナウィルスの感染再拡大がささやかれはじめてもおり、仕方ないのかもしれませんが。

5月初旬に行われる「里曳き」は、いつも通りにやりたいという実行委員会のかたのコメントもありました。

それまでに感染状況が落ち着くことを願ってやみません。(文:ドサンコ)

参考

諏訪市観光ガイド FNNプライムオンライン 毎日新聞

11.04.2022「明るくなったジム」

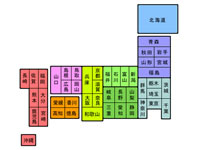

11.04.2022「明るくなったジム」シナポプラ合板をご購入いただいたボルダリングジムにお邪魔しました。

当初はラワン合板をご検討されていましたが、ウッドショックの影響で品薄で価格も高騰していたので、当店のシナポプラ合板をおススメしました。

ボルダリングの壁を何か所か貼り替えるため、休業し殆ど一人で作業されたとのこと。

完成した壁を見たくて納品した数週間後に再びお伺いした次第です。

写真を見ていただければ一目瞭然ですが、ジムに入ってすぐ、前より明るくなったのを感じました。

店の人に「明るくなりましたね」と声をかけると嬉しそうに「そうでしょ」と。

「ラワン合板より扱いやすく、作業もはかどり合板も綺麗でおススメしてもらって良かったです」と言って下さいました。

ご購入いただいたシナポプラ合板はアウトレット品だったのですが、「今後も購入したいけど無くなってしまうよね」と尋ねられました。

「アウトレット品は無くなってしまうかもしれませんが、通常品は常時ありますよ」とお答えしました。

壁に登らせていただこうかと思ったのですが、年齢のせいか肩が痛く上がらないし、指先も痺れがあるので止めておきました。

店の人いわく、ボルダリングを始めれば上がらない肩が上がるようになると…。

体のためにも始めてみようかと一瞬だけ考えましたが、すぐに頭の中で打ち消しました(汗)。(文:兄貴6)

04.04.2022「伐木チャンピオンシップ」

04.04.2022「伐木チャンピオンシップ」昨年末見ていたTV番組で、鳥取県林業担い手育成財団が主催するチェーンソーの技術を競う全国大会「伐木チャンピオンシップin鳥取」を紹介していました。

ご存じの通り、近年の林業は働く人の高齢化が大きな課題になっており、この団体では新たな人材の育成に注力しています。

鳥取への移住者も含め若い世代の林業従事者が徐々に増え、女性従事者も加わり、作業ウェアや機械も進歩しています。

また森林整備が急がれているので機械化が加速。

当然重機を運転するオペレーターが必要になってきているので、その為の次世代の林業を担う若い人材の育成が急務なんだとか。

紹介していた大会の一競技は、6mの丸太に差し込まれた30本の枝を切り払うというもの。

どの選手も共通のパターンで枝払いを競います。

枝払いの跡が5mm以上残ったり、丸太に深さ5mm以上または長さ35cm以上の傷がつくと減点の対象となり、また、チェンソーのバーが立ち位置にある時に歩いた場合も減点。

スピードと安全性、正確性が求められる競技なのです。

素早くチェンソーで切っていく場面は不器用な私にしてみると、恐ろしい&怖過ぎて目を覆いたくなる映像でした。

と、同時に心強くたのもしい明日の林業を背負って立つ若者の姿に感動したのも事実です。

新たな感性でスポーツやゲームのように林業の技術を磨く若い世代のバックアップに全力であたっている、鳥取県林業担い手育成財団の方々にも感謝の気持ちでいっぱいになりました。

驚いたのは昔の林業の服装と近年ではまったく違っていて、地球防衛軍(笑)やレスキュー隊かのようにウェアやヘルメットなどめちゃカッコよくなっていること!

近い将来、林業が人気職業にランクアップしてもらえる事を心から祈っています\(^o^)/ (文:まるこんぶ)

28.03.2022「木のストロー」

28.03.2022「木のストロー」先日民放テレビで放送された「木のストロー」という番組をご覧になられましたか?

環境問題に敏感な方なら、題名でピンと感じるものがあると思います。

内容は住宅販売会社の女性社員が、山のごみ拾いのボランティア活動の際に環境ジャーナリストと知り合い、間伐が適切に行われず山の水源かん養機能が低下している事実を知ったことから、間伐材で木のストローを試行錯誤しながら開発していくという物語でした。

近年海洋におけるマイクロプラスチック問題が叫ばれ、廃プラスチックが世間でも話題になっていますね。

レジ袋もほとんどの所で有料になりましたし…。

スターバックスが店舗内でのプラスチック蓋を廃止の方向だというニュースもありましたし…。

4月からはプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律も施行されますね。

環境問題が徐々に大きくなっていることを感じます。

さて、話を戻して木のストローが気になった私は早速購入してみました。

プラスチックのストローより口に触る感覚が柔らかく高級感もあり、地球にやさしいことをしているなあと自己満足しながら、普段飲まないジュースをおいしくいただきました。

飲食店でも多く採用してもらえると良いですね。

一人一人の小さな努力が実を結んで地球環境が改善されるとよいですね。(文:ゴン)

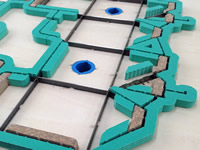

22.03.2022「卵型薪ストーブ」

22.03.2022「卵型薪ストーブ」この冬、10年程前に買った卵型薪ストーブを引っ張り出しました。

ずっと使用していなかったので、よく見ると底に小さな穴が何個か開いていました。

会社にあった不燃材料のケイカル板の端材を底に敷き、火を燃やして見ましたが、ケイカルがボロボロになり粉になっていました。

不燃材料といっても、燃えないのではなく20分間発火しない材料なのです。

一時間以上、燃やし続けたのですから形は変わってしまいます。

卵型薪ストーブの着火方法は、一番下によく乾燥した太い薪を置き、段々と細い薪を風通し良く組みます。

一番上にカンナ屑・新聞紙等に火を点け、通気口を全開にしておきます。

煙突からは最初は白い煙が出てきますが、次第にゆらゆらと透明になります。

薪がオレンジ色になったら太い薪を追加でくべても大丈夫。

会社にある残材のOSBやMDFなど、製造時に接着剤を使用している木質材料は、黒煙が多く出てニオイもあり、良くありません。

薪ストーブには無垢材が一番です。

庭先に薪ストーブで暖を取りながら、沸かしたお湯で珈琲を飲む。

至福の時です。

段々と季節も暖かくなり、薪ストーブの出番が少なくなってきました。

メンテナンスをして、来シーズンに備えたいと思います。(文:Akio)

14.03.2022「CLT本格活動開始」

14.03.2022「CLT本格活動開始」いや、しかし、まだまだ建設ラッシュが続いていますね、マンションの。

自宅のまわり半径100メートル以内のところに、この3年ほどで5棟出来上がり、現在建設中の物件が3棟あります。

私が買った20年前と比べると価格も倍近くなっているというのに、一体どんな人が購入しているのか不思議でたまりません。

ま、そんな貧乏人のやっかみは置いておくとして…。

以前ご紹介したCLTが最近、そんなマンションなどの高層建築物に使用されはじめているというテレビ番組が、昨年末NHKで放送されました。

ご覧になったかたもおられると思います。

東急電鉄の駅舎の建て替えに使われて、一躍注目を浴びましたよね。

そんなCLTは海外などでは、もうすでに18階建てのホテルなども造られているそうですが、日本ではこの数年ようやく公共施設などを中心に広がってきはじめたようです。

そしてとうとう昨年、東京は神田に外も中も木材だらけの14階建ての高層マンションが出来上がったそうです。

特に高層階の12〜14階は室内にCLT耐震壁や、3層からなり真ん中には石膏が使用されている「燃エンウッド」なる耐火集成材が使用されており、耐火耐震性能も非常にすぐれているそうです。

住民のかたも、バンバン壁をぶったたきながら「木がスゴイんですよ、これ」と、それはそれは満足感たっぷりにコメントされておりました。

ただ、残念なことにコストは鉄より2割ほどあがってしまうそうです。

でも、昨今の脱炭素ブームの動きに企業も脱プラやCO2削減を看板にあげ目指していくという社会の大きな流れに乗って増えていきそうだと、東大教授もおっしゃっておりました。

事実、大手家電メーカーの設計の担当者が木材を家電製品のプラスチックの代替えとして使うことを真剣に検討していると言って東京都の木材情報館に来ておりました。

近い将来、木製の冷蔵庫や洗濯機が店頭に並ぶことになるのでしょうか?

そろそろ冷蔵庫を買い替えようかと考えていましたが、それまで待つことにしよっと。 (文:正さん)

07.03.2022「シャッターアート完成」

07.03.2022「シャッターアート完成」カリカチュアジャパンさんのYouTubeをご覧ください。

佐久間木材のシャッターに絵を描いていただいた4日間の様子をまとめて面白く編集してあります。

カリカチュアジャパンさんは、元気で素敵な会社です。

浅草が誇る夢のある会社です。

代表のkageさんをはじめ、アーティストのメンバーもとてもいい!

できればこの4日間、絵を描いている様子を、酒でも飲みながら傍でずっと鑑賞していたかったのですが、体調不良のためそれは断念。

それでもちょくちょく覗きに行くと、元気に明るく楽しそうに描いてくれていました。

寒い中、日が沈んでも、雨が降っても描いてくれていました。

うちの会社は創業115年ですが、現在使っている事務所と倉庫は築50年の古いビル。

ビルが古くなると、薄汚れてなんだか殺風景で寂しい空間になってきますよね。

それが気になっていました。

巨大なシャッターを閉めると、より一層殺風景になります。

そこで、絵を描いていただくことにしたのです。

コロナ禍で世の中暗くなっていますしね。

町が少しでも明るく楽しい雰囲気になってほしい。

そんな気持ちです。

右端が私、四代目です。

似てるって評判ですが、こんなに目が垂れてますか?(苦笑)。

左端が初代ですが、私は会ったことがありません。

唯一ある一枚の写真から描いてもらいました。

実は私、三代目ともほぼ一緒に働いたことがありません。

つまり、どの代とも一緒に働いたことがないので、このような絵で四人が同じ木材を担いでいると感慨深いです。

佐久間木材というバトンを確かに受け継いでいるんだなと実感します。

つながりを感じて温かい気持ちになりますし、身が引き締まる気持ちにもなります。

佐久間木材、平日8時から17時までが営業時間です。

ぜひ営業時間中に木材を買いに来てほしいのですが…。

閉店後、シャッターが閉まった後の絵も見に来てください(笑)!(文:木材バカ四代)

28.02.2022「林業な映画」

28.02.2022「林業な映画」まん延防止等重点措置のさいたま市に住んでいる私は、週末は自宅で過ごすことが多くなっています。

埼玉生態系保護協会に入っている友人の強いお勧めで、2014年の映画ですが「wood job(ウッジョブ)〜神去なあなあ日常〜」という映画を観ました。

今はスマホのアプリで、レンタルビデオ店の現在の在庫状況がわかり、ピンポイントですぐに借りに行けるので非常に便利です。

率直に映画の感想を言うと、非常に良い映画でした。

映画が始まってすぐに内容に引き込まれました。

あのスタジオジブリの宮崎駿監督が絶賛したとおり、原作の小説が秀逸なのと、脚本も書いている矢口監督の表現力も素晴らしいのでしょうね。

2時間があっという間でした。

都会に住む高卒の男子主人公が、ひょんなことから山奥の村で林業を学んでいくお話。

現在の日本の林業の問題を説明臭くしないで、コメディタッチでさりげなくわかりやすく表現していて、非常に考えさせてくれる作品。

木材にかかわる仕事をしている私は、日々林業の方に感謝している毎日ですが、さらにその思いは強くなりますね。

良い映画に巡り合えて良かったです。

まだご覧になってない方はぜひご覧ください。(文:くりすけ)

21.02.2022「カカオの木」

21.02.2022「カカオの木」バレンタインデーが今年もやってきました。

最近は、友達同士や自分自身にチョコレートを贈るようになっていますね。

甘いもの好きの自分としては、おいしそうなチョコ(最近はショコラというんでしょうか?)がたくさん目にできるので嬉しいです。

チョコレートの原料であるカカオ豆は、カカオの木から取れます。

カカオの木は、非常に育てるのが難しい木です。

平均気温27度以上で年間を通じて上下の気温差が少なく、高温多湿で水はけがよく、風よけや日除けための樹木が近くに必要になります。

さらには、一本の木にから取れる実は、開花した花のうち1/100の確率でしかなく、ほとんど実を結ばないそうです。

これらの条件をクリアできるのは、赤道を挟んで南北緯20度以内の狭い地域しかなく、西アフリカや東南アジア、南米でそのほとんどが生産されています。

そんな中、日本で生産するのが非常に難しいにもかかわらず、東京都小笠原でカカオの栽培に成功した農家さんがおり、そのカカオ豆を使ったチョコを販売してらっしゃるメーカーさんもおられるようです。

機会があったら、ぜひ食べてみたいです。(文:ドサンコ)

参考

平凡社大百科事典 森永乳業 朝日新聞 平塚製菓

14.02.2022「木り絵」

14.02.2022「木り絵」2年前、コロナ禍でみなさん苦しんでいる中、木の香りで癒していただこうと、鉋屑を無料でお配りしました。

その時、会社のみんなで鉋屑の使い道がもっとあるのではないかと考えまたことがありました。

最近では木のストローに使われたりもしている鉋屑ですが、切り絵の材料としても活用されています。

まず、アイロンで皺を伸ばし、オイルを塗って柔らかくし、貼り付けます。

絵の中に木目があり、独特な風合いがでます。

掛軸のように飾るのも良いと思います。

また、欄間の代わりにもなると思います。

その他、こんな使い道はいかがでしょう。

鉋屑の温泉と題し、掘りごたつのように足を入れる場所を作り、ふんだんに鉋屑を入れ、足湯のように木の温もりを楽しむ…。

素足で鉋屑に触れるとどんな感じなのか、試してみたいです。

ほとんどゴミとして処分されてしまっている鉋屑たち。

再利用してもらえれば喜んでくれるはず!

まだまだ色々な使い道が必ずあると思います。

私も新たな使い道がないか模索していきたいと思います。(文:兄貴6)

07.02.2022「ROOVY物語」

07.02.2022「ROOVY物語」我が家に夫が大事に育てている小さな蝋梅(ロウバイ)があります。

4年程前、法人会の税金クイズツアー(日帰りバス旅行)に参加し、埼玉・秩父宝登山山頂にある宝登山ロウバイ園に訪れた際、一緒に参加した桐箱屋の奥さんが、蝋梅の種を拾って植えてみると芽が出て花が咲きますよ、と教えてくれました。

蝋梅はロウバイ科の2〜4mほどになる落葉低木です。

別名の唐梅(カラウメ)とも呼ばれ、その名の通り中国原産の樹木です。

蝋梅は12月から2月にかけて、蝋でできたような黄色の甘い香りのかわいい花を咲かせます。

実際、桐箱屋さんの家の前には、なかなか立派に育った蝋梅が3本あり、毎年見に行かせてもらっていますが、どれも秩父から拾ってきた種で育てたものだといいます。

夫はそれまで植物に全然興味が無かったのに、ロウバイなのでROOVY(ローヴィ)という愛称まで付け、せっせと世話をしていました。

宝登山でいくつか拾ってきた種の1つが芽吹いたので大事に大事に育てていましたが、初代ROOVYは2018年9月に来た台風24号の塩害であえなく枯れてしまいました。

2代目ROOVYは、2020年にできた桐箱屋さんの蝋梅の種を分けてもらい、写真の通り40cm位まで大きくなりました。

そんなROOVYの葉は年を越しても落ちずに全部着いていましたが、この寒さや風によって徐々に葉が落ち、ついに残り1枚に…。

たまにしか世話をしない私も少し悲しい気持ちになり、夫に「ROOVYの葉っぱがあと1枚になっちゃったね」と話すと、

「兼好法師『徒然草』第155段の一節「木の葉の落つるも、先づ落ちて芽ぐむにはあらず。下よりきざしつはるに堪えずして落ちるなり」という事があるから、安心してていいんだよ」と言われました。

どんな意味があるのか聞くと、

「木の葉の落ちるのも、まず落ちて芽が出てくるのではない。内部から芽吹くのに押されて、古い葉が落ちるのである。変化を迎える気というものは、内部で準備しているのだから、変化を待ち受ける手順はたいへん速い」ということなんだとか。

なるほど、新しい芽が古い葉を押して落とすのなら芽吹きも近いんだな、とホッとしました。

蝋梅は種から育てると花が咲くまでに5〜7年かかるとのこと、あの甘い香りが我が家で嗅げるのは、まだまだ先のお話…(^_^;)。

近い将来ROOVYの花が咲いたらここでご報告したい、と今からから考えています!(文:まるこんぶ)

31.01.2022「合板もショック」

31.01.2022「合板もショック」巷では新型コロナオミクロン株が猛威をふるい、感染が爆発してしまっていますね。

出口のわからない目に見えないウイルスとの戦いで、日々の生活もテンションが上がらずにブルーな気持ちで過ごしている毎日です。

その影響もあり、私たちの仕事も出口の見えない状況が続き日々ブルーな気持ちになります。

それはウッドショックです。

ウッドショックについては弊社ユーチューブにて解説もされています。

合板がなかなか入荷してきません。

また、入荷してもそのたびに値段が上昇しています。

こんな状態はこの業界で仕事をしていて初めての経験で、お客様への対応に四苦八苦しております。

ご存じのように、合板は丸太をかつら剥きのように薄切りした単板を、繊維が交差するように接着剤で重ね合わせてつくられています。

現在、輸入合板がなかなか入って来ないので、代替えで国産合板にシフトしていますが、丸太の取り合いになっています。

ある情報によると11月の「杉中丸太」の価格は前年同月比3割増し。

国産針葉樹構造用合板は前年同月比5割増しです。

生活に関するもの様々値上げでいっぱいですが、一日でも早くコロナが収束して、価格も落ち着いた生活を取り戻したいと切に願っています。(文:ゴン)

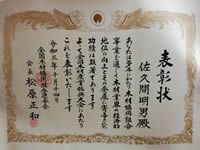

24.01.2022「第55回木材産業振興大会」

24.01.2022「第55回木材産業振興大会」昨年の10月、久しぶりに北海道へ行って来ました。

第55回木材産業振興大会にて、長年の組合活動に対して表彰され、その式典に参加する為です。

コロナ禍で中止になるかと思いましたが、第5波も落ち着きはじめていたのでなんとか開催されました。

全国から300名の参加者で、「伐って、使って、植えて、育てる」という資源の循環利用の確立が重要と宣言されました。

大会中、北海道木材業皆様の熱意・活気を感じられ、私も頑張ろうと思いました。

大会後、以前から興味があった白老町のウポポイ(アイヌをテーマにした国立博物館と共生象徴空間)に行きたく、延泊をしました。

苫小牧の旅館を予約。

三食(北海道は白米が美味い)・大浴場・個室で7300円。

職人さんの利用が多く、全室喫煙OKで、常に満室状態。

移動はJRを予定していましたが、千歳〜札幌は快速が10分間隔で動いていますが、千歳〜白老は特急が1時間に1本。(各駅は日中2時間に1本)

そこでレンタカーを探したところ、ありました安いのが。

1日2300円。

ちょっと心配なので保険を追加しました。(1000円)

車はトヨタの商用車(ライトバン)で走行距離150000キロ。

返却後の空港までの送迎車の運転手さんに「すごいですね。150000キロも走って、そろそろ廃車ですか」と聞いたところ、「150000キロはまだ新しいです。350000キロは走ります。うちは同型のトヨタの中古車を買い、廃車後も部品取りをします。」との返事。

需要を見極め、適切なサービスを提供する、勉強になります。(文:Akio)

17.01.2022「外へ飛び出そう」

17.01.2022「外へ飛び出そう」 こんな時期に何とも不謹慎かもしれませんが、先日そう言いたくなるようなスバラシイ光景を目の当たりにしたのです。

昨年の春頃から、毎月のように「共芯合板」をお買い上げいただいているお客様がいらっしゃるのですが、その用途が車の内装にお使いいただいているということでした。

「それは珍しいな。チャンスがあれば、一度見てみたい」と思っていたところ、年末に訪問する機会が訪れました。

その会社さんは東京都世田谷区のちょいと先、狛江市にあり、キャンピングカーのレンタル、販売もされておられます。

ナビに導かれ大きな工場に到着すると、そこには「わ」ナンバーの大小のワゴン車がずらり。

さらに奥にはまだナンバーがついていない内装製作中のワゴン車が数台置かれておりました。

挨拶もそこそこに早速、中を見せていただくと「おおおー」と、しばらく言葉を発するのを忘れて見入ってしまいました。

そこは見事なまでに全面「木」が使用されておりました。

ムクの木材で天井がはりめぐらされ、まわりの収納式のテーブルや引き出しラックなどは「共芯合板」がバッチリとその美しい輝きをはなっておりました。

「いや〜いいですね〜」の連呼でした。

昨今のコロナ禍で、レンタルは伸び悩んでいるようですが、逆に販売のほうは徐々に増えてきているそうです。

調子に乗った私は、「私にも1台お願いします!」。

しかしお値段を聞いて「あ、ムリか…」。

でも、レンタルくらいなら私でもできるぞ。

ぜひ、このウチの共芯合板を使ったクルマでキャンプに行きたいものだ。

と、強く思いながら帰路に着いたのでした。(文:正さん)

11.01.2022「今年のテーマは…」

11.01.2022「今年のテーマは…」新年あけましておめでとうございます。

令和四年、2022年の始まりです。

去年の佐久間木材のテーマは…

「そもそもは、ない」でした。

一年前は今以上にコロナで不安な毎日でした。

「ない」は不安だけど、そもそも「ない」のです。

世の中「不安」なことだらけ。

不安でない日なんて一日もない。

もうあきらめるしかない。

そもそもないのであれば、今を感謝することもできるし、今の苦労も大したことなく思えるし、今後をポジティブにとらえることもできる。

そして人は不安と向き合ったとき、必ず成長するものです。

今年の佐久間木材のテーマは…

「木のため 世のため 人のため 他人のやらないことをやる」

商売の基本は、人の役に立つこと。

しかも、人がやらないことやできないことを代わりにやってあげること。

そこに価値が生まれる。

誰にでもできることをやっていても、それは価値がない…とは言わないけど、低い。

日々の仕事の中でも、私にしかできないことは何か…を常に考えること。

そういう気持ちで今年一年やっていきます。

よろしくお願いします!(文:木材バカ四代)

06.01.2022「がんばれ受験生」

06.01.2022「がんばれ受験生」先日実家に顔を出したら、同じく偶然顔を出していた姉の家族とバッタリ会いました。

コロナの影響もあって、直接会ったのは2年ぶりでした。

姉には娘がいるのですが、もう来月には高校受験だそうです。

プレッシャーにもコロナウィルスにも負けず頑張って欲しいですね。

さて、受験といえば鉛筆。

小中学生は「はね」「とめ」「はらい」といった書き方の基本を身に着けやすくするために、鉛筆を使うように文部科学省が推進しています。

鉛筆の木の部分の木の材質は、「インセンスシダー」というヒノキ科の木だそうです。

インセンスシダーの木は植林を行って十分に管理されている木の一つで、柔らかい材質の為、建築の材料には不向きでほぼほぼ用途は鉛筆だけだそうです。

ヒノキ科の木ですので鉛筆を削った時にでる独特良い香りが、勉強にリラックス効果が生まれ良い効果があるかもしれませんね。

思い出せば、私が小学校の時の恩師に、「鉛筆のような人間になりなさい。しっかりと芯をもって周りに木(気)を使うのですよ」と言われました。

30年前に言われたことをまだ覚えているのですから、よほどこの言葉が私の心に刺さったのでしょう。

ちゃんと実践できているかは聞かないでください(笑)(文:くりすけ)